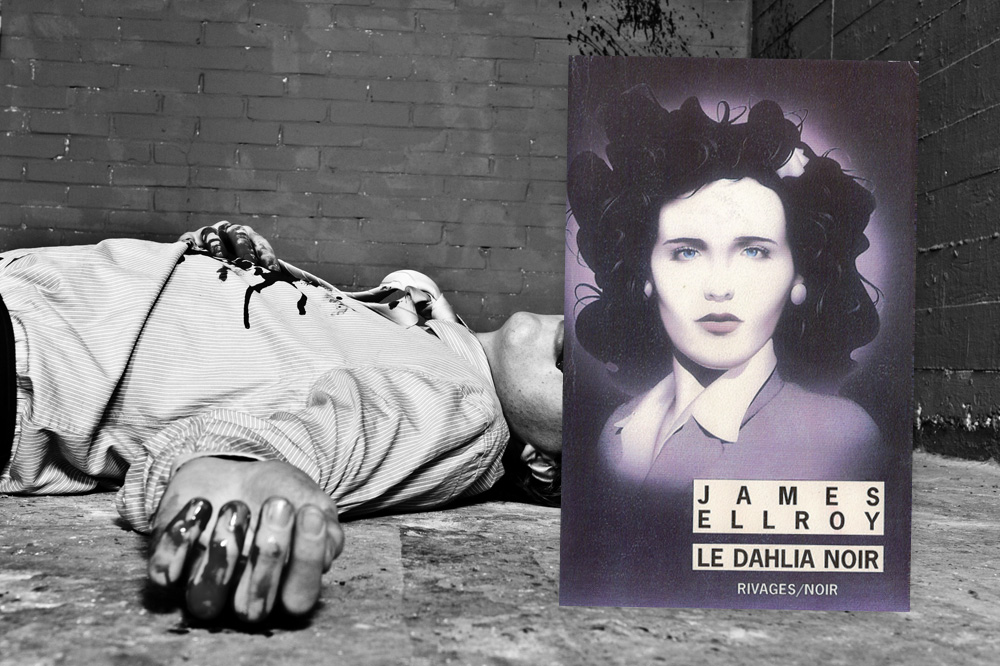

C’est ça le secret. Ombre et lumière, les deux clés de l’énigme Ellroy, qui commence vraiment (il avait cependant écrit auparavant 6 chefs-d’œuvre !) par son « Dahlia Noir » (1987) et l’obsession envahissante de la mort de sa mère assassinée le 22 juin 1958, alors que James était un petit garçon de 10 ans. Obsession qu’il prétend lever avec « Ma part d’Ombre » en 1996 mais qui, obstinément, reste encore dans toute son œuvre, si ce n’est comme thème narratif, du moins comme matière même de l’écriture. L’œuvre d’Ellroy est écrite du sang de sa mère.

Du sang de l’Amérique aussi. Avec ses livres, plus noirs que l’encre, on oscille en permanence entre le fait divers épouvantable et l’Histoire récente, non moins épouvantable (les années soixante essentiellement), des USA. Les personnages sont des « serial killers » (« Un Tueur sur la Route »), des psychotiques, des flics désabusés, désespérés ou pourris, mais aussi John Kennedy, Richard Nixon, Bob Kennedy, Edgar Hoover, ceux qui ont fait les USA de ces années Vietnam, de ces années Cuba, de ses années Chili, entre autres. De complot en manipulation d’état, de crimes sordides en exactions maffieuses, le dédale des romans d’Ellroy n’a rien de reposant. Jamais le « roman noir » n’a mieux mérité son nom.

Mais ce n’est pas vraiment nouveau : les polars américains n’ont jamais rien eu de reposant. Les pères spirituels d’Ellroy sont surtout Dashiel Hammett et Raymond Chandler. Ça « décoiffait » déjà : « Le Grand Sommeil » (Chandler), avec ses tueurs fous et ses dérives sexuelles, « La Moisson Rouge » (Hammett), avec ses junkies et ses tueurs à gages. Mais Ellroy franchit un pas dans la noirceur du genre. Son univers, porté par le rythme même d’une musique de jazz (« White Jazz » est écrit en phrases sans verbe, ponctué en syncopes, imitant le phrasé d’un sax), se décline en lieux, personnages et actions dont on se demande s’ils relèvent de la narration littéraire ou de la parole libre du cauchemar. Très étrangement, je trouve une forte parenté entre James Ellroy et…Guy de Maupassant ! La fin de « Black Dahlia », terrifiante, ressemble à s’y méprendre à la terreur de la fin des nouvelles fantastiques de Maupassant. Je pense en particulier à l’effroyable « Horla », qui ne laisse aucun lecteur intact. Et le « moteur » est le même : on ne sait jamais, avec Maupassant comme avec Ellroy, si l’auteur parle de la folie ou si l’auteur est fou.

L’œuvre de James Ellroy est tricotée de trois univers :

Univers 1 : L’obsession des « serial killers ». Dans tous ses romans, même si ce n’est pas le thème central, il y a, à un moment ou un autre, la silhouette sinistre d’un tueur en série. Certes, le meurtre de la mère en est, au sens propre, la matrice principale. Mais il y en a une autre, au moins aussi essentielle : l’Amérique et sa littérature qui, depuis la deuxième guerre mondiale, ont produit sans cesse d’effroyables faits divers réels, puis littéraires. On sait que Truman Capote a tiré son génial « De Sang-Froid » d’un fait divers réel. « Le Dahlia Noir » est issu du meurtre réel d’Elisabeth Short survenu le 15 janvier 1947 à L.A. Et est-il besoin de rappeler les tueries « ordinaires » auxquelles l’Amérique nous a habitués (Columbine, Campus de Delkab, Virginia Tech, etc.) ? Dans une dialectique très « américaine », fiction et réalité sont maillés en une sorte de tissu narratif réel/Littérature/cinéma dont on ne sait jamais quel est le premier maillon : les livres imitent la vie ou est-ce l’inverse ?

Univers 2 : LA Ville. Pour Ellroy, c’est bien sûr L.A. « C’est la Ville la plus mal nommée du Monde » dit-il dans une interview au NY Times. Rien d’angélique en effet dans la L.A. d’Ellroy : rues grasses, boîtes de nuit « trash », prostituées, délinquants, junkies. C’est la ville-cauchemar, celle qui ressemble à s’y tromper au Los Angeles du film-culte de Ridley Scott, « Blade Runner ».

Enfin, univers 3 : La corruption du pouvoir. La trilogie qu’Ellroy achève avec « Underworld USA » est une plongée vertigineuse, encore, dans les abîmes des arcanes politiques. De la révolution cubaine jusqu’au Watergate, pas un homme (femme) en vue n’échappe au regard impitoyable du grand James. Son mépris pour les hommes de pouvoir, dont il raille l’immoralité, est décapant. Un extrait d’interview récente (Figaro Magazine) :

– Question : Choisissez-vous de rire des travers de l’homme pour éviter le désespoir ?

– J.E. : Nooooon ! Toutes les saloperies tordues qui font courir les gens me semblent très marrantes en elles-mêmes. La bêtise raciste par exemple a des aspects comiques que je restitue par le langage. (…) Nixon ? Un vrai clown : il se soûlait à mort et appelait les agents fédéraux à 3h du matin – il faut croire qu’il ne s’est jamais remis d’avoir été recalé au FBI.

Vous l’avez compris. Le monde de James Ellroy est terrible, traversé de fulgurances ténébreuses. Quand on lui dit ça, il répond que ce n’est pas le monde DE James Ellroy. C’est le monde tout court !

L’aventure de la lecture d’Ellroy a tout de la spéléologie dans l’âme américaine. Vous y serez souvent saisis jusqu’au malaise. Mais vous êtes dans l’univers d’un immense écrivain. Samuel Blumenfeld dans « Le Monde des Livres » rappelait il y a peu qu’Ellroy pense qu’il est au roman criminel ce que Tolstoï était au roman russe et Beethoven à la musique ! « Je suis arrogant. Je suis valeureux. Et la dépression m’a retiré ce qui pouvait me rester de modestie. »

Il taille la langue comme on taille un diamant. Il y a longtemps que les américains ont sorti le « roman noir » du rang de littérature secondaire. Avec Ellroy il devient littérature essentielle !