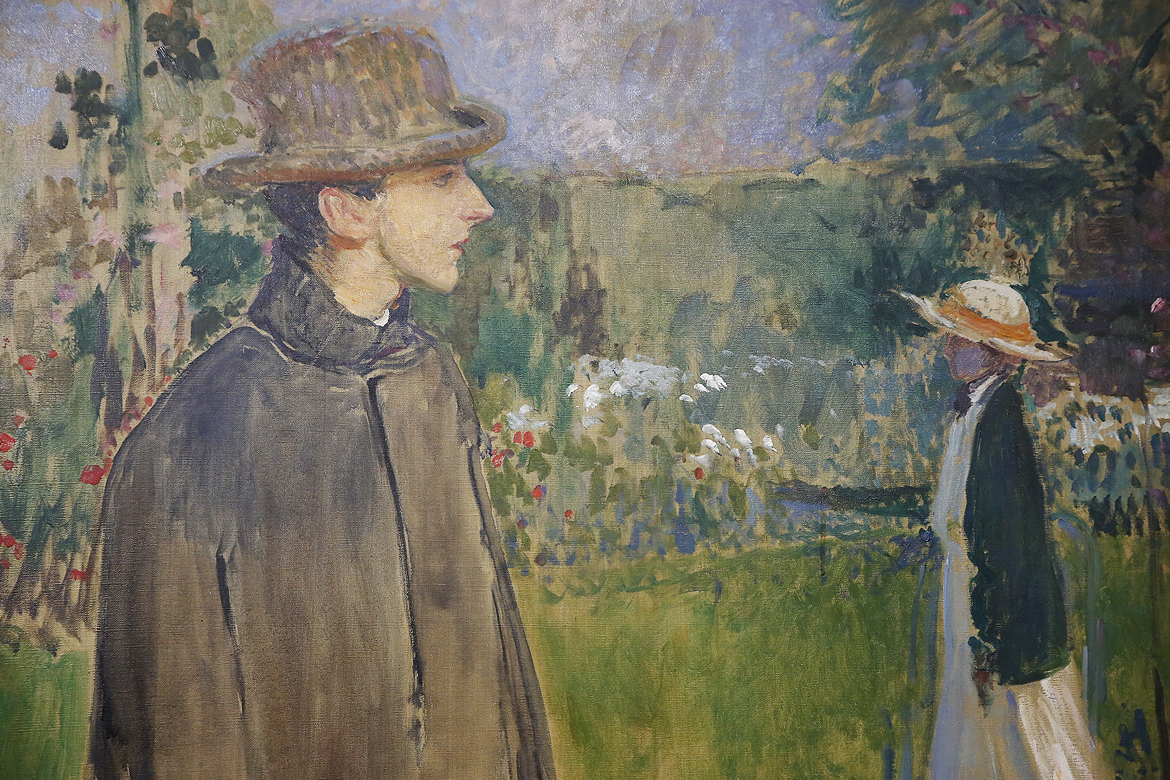

Le musée des Beaux-arts de Rouen est le prêteur, à titre gracieux, des 26 toiles exposées, une galerie de portraits de l’artiste peintre Blanche, alors au faîte de sa notoriété. L’occasion de remonter le temps perdu, à la recherche d’un artiste et d’un homme méconnu, qui portraitura le Tout-Paris et témoigna par son art des passants de la société mondaine, intellectuelle et artistique de la fin du 19e siècle jusqu’au premier conflit mondial.

Jacques-Emile Blanche fréquenta dès son plus jeune âge les figures littéraires, musicales et picturales les plus talentueuses de son époque, grâce à un père médecin psychiatre de renom qui avait, entre autres patients illustres, Guy de Maupassant et Gérard de Nerval. Le jeune Jacques tenait salon à Paris où se réunissait la société aisée et artistique. Il entra ainsi en relation avec les musiciens Stravinski, Bizet et Gounod, avec les hommes de lettres tels Proust, Mallarmé, Gide, Radiguet et Cocteau, et enfin les peintres, comme Renoir, Manet ou encore Degas. On peut comprendre l’attraction de Blanche pour l’univers des arts. Homme éclairé et instruit, il hésita à s’orienter vers la musique comme pianiste. C’est la littérature et la peinture qu’il embrassa : il choisit de dépasser la chronique mondaine à travers la touche expressive du pinceau et de la plume.

En 1870, au cœur du conflit entre la France et la Prusse, Blanche rejoignit des amis à Londres et se rapprocha de la société mondaine anglaise, il effectuera par la suite de nombreux séjours londoniens, où il possédait son propre atelier. Anglophile distingué, il va des années plus tard y côtoyer les écrivains britanniques et irlandais les plus en vue, parmi lesquels Oscar Wilde et James « Ulysse » Joyce, ou encore le groupe de Bloomsbury par l’entremise de Virginia Woolf, qui tient elle aussi salon avec sa sœur, la future peintre Vanessa Bell. De retour en France, il mit le cap à l’été vers la Normandie, entre Dieppe et Deauville, pour y retrouver le monde parisien.

Riche héritier, Jacques-Emile Blanche n’a nul besoin de vendre ses toiles pour vivre. De ce fait, il n’est pas un peintre de commandes, il choisit en toute liberté ses modèles. Il réalisa le portrait de ses amis artistes, écrivains, musiciens, gens du monde ou anonymes dans un style proche de Manet ou de l’école anglaise. Son trait est rapide et flatteur. Certaines œuvres de l’exposition sont à l’état d’esquisse, l’inachèvement et le non-finito sont d’une grande modernité. A l’exemple du portrait d’Igor Stravinski : le créateur du « Sacre du printemps » semble vibrer comme un instrument, inachevé comme une étape du processus de création. Jacques-Emile Blanche voulut saisir l’esprit et la pensée intellectuelle de cette période, un « courant de conscience », qui allait connaître bouleversements économique, idéologique et artistique sans précédant et secouer l’Europe entière, avant de se propager au-delà des mers. Plus rien ne serait comme avant dans ce monde que renferme la peinture de l’artiste.

Le groupe des six : Georges Auric, Louis Durey, Arthur Honegger, Darius Milhaud, Francis Poulenc et Germaine Taillefferre ; Etude pour le portrait d’Igor Stravinsky

Marcel Proust écrivit à son sujet : « Les peintres, comme les écrivains qu’il a aimés, c’étaient ceux qui devaient être grands un jour, un jour que lui vivait par anticipation, de sorte que ses jugements resteront vrais ».

Jacques-Emile Blanche eut un regard libre, visionnaire et intelligent à travers ses portraits. A l’instar de Proust, dont l’encre noire et les ratures peinturluraient les pages de ses carnets, ses traits à lui, immortels sur la toile blanche, nous font retrouver un temps perdu. Il ne fit pas un répertoire mondain, mais peut-être influencés par le travail d’un père psy, ses tableaux peuvent être vus comme une forme d’analyse pour comprendre le caractère de ses sujets. Tout portrait est-il un autoportrait ?

(«Jacques-Emile Blanche, portraitiste de la Belle Epoque », au Point de Vue à Deauville, du 14 mai au 18 septembre 2016, http://www.deauville.fr/les-franciscaines-fetent-limpressionnisme ; tous visuels © Stéphane Chemin)