Bouquinophiles et bibliovores convoitent la sortie de chaque nouveau titre pour enrichir leur collection. Printemps 2014. Leur dernière parution, Ecrire le voyage. De Montaigne à Le Clézio (Coll. « Littérature illustrée ») s’annonce déjà comme un classique. 496 pages et plus de 350 illustrations sur le voyage comme réflexion créative et entreprise littéraire de premier plan. Pour diriger et conduire l’ensemble, l’éditeur a fait appel à l’érudition savante de Sylvain Venayre, déjà codirecteur d’une somme surL’art de la bande-dessinée (Citadelles & Mazenod, 2012). Plus qu’un énième beau livre à contempler, Ecrire le voyage propose de réfléchir plus de quatre siècles de semelles usées à l’aune de la plume, du Waterman, ou du clavier. Entretien sur la route avec Sylvain Venayre.

« Ecrire le voyage. De Montaigne à Le Clézio » sous la direction de Sylvain Venayre, éditions Citadelles & Mazenod,

La fabrique de l’aventure

Professeur d’histoire contemporaine, Sylvain Venayre a le verbe clair et posé de l’orateur. Passionné de polars, de BD, ou encore de Brassens, ce spécialiste d’histoire culturelle du voyage expose en préambule ses premières recherches sur Arthur Rimbaud, à l’issue de son agrégation d’histoire et pour les besoins de sa thèse. L’occasion de remonter le fil de ses 23 ans : « je me suis alors lancé, à l’époque, dans un travail sur l’historicité du désir d’aventure : c’est-à-dire montrer que cette idée qu’on appelle le désir d’aventure, le fait que l’aventure puisse être considérée comme un désir de vie, qu’on puisse désirer « être aventurier » en quelque sorte, eh bien que ce n’est pas une idée très vieille dans l’Histoire. Christophe Colomb n’est pas un aventurier et ne se conçoit pas comme tel ; il a une mission. Ce qui caractérise la mystique moderne de l’aventure, c’est le rejet de toute mission. Rimbaud non plus ne se voit pas comme un aventurier ; mais vingt ans après sa mort les gens le perçoivent ainsi. Donc ma démarche était de comprendre pourquoi, au tournant du 19e et du 20e siècle, les gens se sont mis à penser l’aventure comme on la pense encore aujourd’hui. »

Ecrire le voyage propose de fait une anthologie de la pratique scripturaire du voyage réunie et présentée par l’auteur, qui se fait ici le sigisbée du lecteur, consentant par son entremise à s’édifier de mille manières, de la période qui s’étend grosso modo du 16esiècle avec Montaigne et Du Bellay, au 20e siècle tardif personnifié dans la figure de l’écrivain et Prix Nobel de littérature JMG Le Clézio. Rites et tropes du voyage y sont passés à la loupe ou braqués au bout d’une longue vue.

« Le voyageur classique n’est pas l’explorateur, rappelle Sylvain Venayre. Le voyageur romantique des 18e et 19esiècles, lui, va parler d’impressions, quand le voyageur de la fin du 19esiècle au 20e va parler d’aventure pour des raisons qui, à mon sens, tiennent à la crise de l’exotisme. » Disciple de l’historien Alain Corbin, Sylvain Venayre, en écho au « silence olfactif » de son aîné, parle de « fin de l’exotisme » pour qualifier, au 20e siècle, l’entrée en littérature du voyage d’écrivains dont la tâche a désormais moins à voir avec l’idéalisation du lointain qu’avec la visite intérieure de leurs propres frontières. « Les gens se disent à ce moment qu’il y a des touristes partout, explique-t-il, des chemins de fer partout, des colons partout. Plus de tâches blanches sur les cartes. Le monde est cadastré. Comme l’écrit Henri Michaux dans Ecuador, « cette terre est rincée de son exotisme ». La seule solution sera donc d’arpenter le même territoire que les autres, différemment des autres. Par exemple, en recherchant la proximité de la mort, le danger, dit autrement : une forme d’imprévu absolu qu’on appellera l’aventure. »

Explorateur vs aventurier : la nostalgie comme boussole

Ecrire le voyage ou pérégriner l’écriture ? Dans les deux cas, un périple mental, une quête narrative ininterrompue, parallèles et divergents, comme les deux faces d’une pièce pour passer sur l’autre rive, de la terre que l’on foule en étranger au grand continent blanc que l’on encre en familier.

« A étudier la question, il est toutefois un point commun qui rapproche l’explorateur de l’aventurier : c’est la nostalgie, précise Sylvain Venayre. L’explorateur, c’est celui qui pénètre un espace et une culture inconnus de l’homme blanc pour en rapporter une connaissance positive. Or, l’intrusion de l’explorateur provoque la destruction de ce même espace. L’explorateur est par essence une figure nostalgique puisqu’elle détruit les conditions spatiales qui avaient autorisées son existence. » Il poursuit : « des auteurs comme Joseph Conrad, Jack London, Malraux, Saint-Exupéry, Jünger, etc. vont vivre la mystique moderne de l’aventure avec une perception identique. Pour eux, l’aventure est toujours la dernière aventure, parce qu’on ne peut pas vivre deux fois la même aventure. Ils témoignent donc chacun de cette nostalgie dans leurs écrits. »

Déambulations, circulations…rêves d’errances ?

Selon Sylvain Venayre, la « fin de l’exotisme » vers laquelle tendent tous les voyageurs écrivains du 20e siècle s’inscrit néanmoins dans une filiation littéraire remontant à un siècle plus tôt. Ainsi, pour JMG Le Clézio est-il question : « d’un homme qui, à l’instar d’un Gustave Flaubert, a beaucoup voyagé, a manifestement pris des notes, mais qui se sert de ses notes pour produire autre chose qu’un récit de voyage. » Il développe : « Avant lui, Flaubert voyage en Tunisie, il en produit Salammbô, tout en refusant de publier Voyage en Orient. On trouve aujourd’hui en poche Voyage en Orient de Flaubert, qui est un faux en quelque sorte, puisqu’on a récupéré les lettres de Flaubert a posteriori pour en tirer ce livre ! Pour Le Clézio c’est pareil. Il se sert de son expérience du voyage pour en tirer une transmutation romanesque et fictionnelle. » Dans Ecrire le voyage, Sylvain Venayre s’attache aussi à faire ressortir les thèmes rimbaldiens qui innervent l’œuvre phare de Jack Kerouac, On the road. « Dans le livre, Kerouac raconte en fait autre chose que sa propre expérience sur la route. C’est flagrant, malgré ce qu’il veut nous faire croire par toute une série de procédés romanesques. »

Loin de la carte postale ou du feuilleton à épisodes, le genre littéraire du récit de voyage, s’il fait rêver, a parfois bien peu avoir avec le fantasme d’une aventure au-delà des mers… « Typiquement, Pierre Loti, souffle Sylvain Venayre. Voilà un cas fascinant, infiniment plus passionnant que la caricature qu’on en a fait ! Toute l’œuvre de Loti est une œuvre romanesque, mais dans laquelle, comme il le disait lui-même, il n’y a pas d’intrigue. C’est une immense variation sur son journal intime. Si vous lisez les trois tomes du journal de Loti, vous vous apercevrez que tout est là, récits de voyage et romans inclus, tout y est ! »

« A beau mentir qui vient de loin. »

Cette expression née au 16e siècle traduit assez bien les flous qu’induisent les récits apodémiques en surnombre, satisfaisant et la faim de merveilleux et la soif d’aventures d’un public toujours plus grand. Comment faire la différence entre un récit ébouriffant de vertige exotique, et un carnet de voyage sensible mais loyal ? Se faufile à la lecture un doute raisonnable, celui de la sincérité de l’auteur. Si les contrées lointaines sont en quittance perpétuelle avec le voyageur, l’inverse n’est pas aussi tranché dès qu’il s’agit d’un narrateur/écrivain pilleur d’images et receleur de sensations. « La question de la vérité dans l’écriture du voyage, c’est très compliqué, avoue Sylvain Venayre. Pour le 19e siècle, si on s’en tient au Voyage en Orient de Lamartine, ou au Voyage en Espagnede Gautier, eux expliquent qu’ils conservent, pour écrire leur livre, la forme du récit de voyage : partir de tel endroit, emprunter tel itinéraire, visiter tel lieu, puis vous les restituer, vous les raconter et vous raconter l’action survenue. Parallèlement, ces auteurs reconnaissent que le genre est aussi une fiction, puisqu’il appelle une recomposition des évènements qui ne se sont pas nécessairement passés dans cet ordre chronologique, tel qu’ils sont décrits, voire ne se sont pas produits tout court, Chateaubriand le premier ! »

Si la véracité des éléments relatés est soumise à caution, le premier enjeu de la littérature du voyage reste la Littérature avec un grand L, comme le rappelle Sylvain Venayre : « tous insisteront sur le fait que ce qu’on appelle le projet de l’écriture viatique exige un travail sur la langue extraordinairement difficile, car il s’agit pour l’auteur de donner l’illusion de la transparence à son lecteur. C’est donc un projet proprement littéraire. »

Critiques modernes et contempteurs de l’époque ne seront pas dupes de cette « illusion de transparence » et s’attèleront à le faire savoir. « Dès 1840-1850 et qu’un auteur vous affirme : « je suis là, sous ma tante, en train d’écrire tandis que le vent souffle dehors », eh bien on peut affirmer sans l’ombre d’un doute qu’il ment ! A l’image de Flaubert encore qui disait que « l’écriture du voyageur doit sentir le cuir des souliers de voyage »…Or c’est ici une illusion. Seul un travail sur la langue permet de restituer l’émotion. » Et de citer l’un des plus virulents détracteurs de ce projet d’écriture, Jules Barbey d’Aurevilly : « pour lui, le récit de voyage, en prétendant décrire la réalité vécue par le voyageur sans souci de composition, car décrite au fur et à mesure qu’elle advient, c’est le contraire de l’art. » Il ajoute, en forme de clin d’œil : « Au chapitre de Custine, Barbey aime bien Custine, pourtant il ne peut s’empêcher de dire que « Custine aurait été un très grand écrivain s’il n’avait pas dépensé son génie sur les chemins ». » Entre mensonges, demi-vérités et impératifs littéraires du récit de voyage, l’avis de Sylvain Venayre est plus nuancé : « A la limite, peu importe si Chateaubriand a vraiment failli tomber dans les chutes du Niagara. Ce qui est intéressant, c’est qu’il a réussi à faire de cet épisode anecdotique, probablement inventé, plusieurs récits placés en différents endroits qui ont contribué à faire entrer les chutes du Niagara dans la littérature française. Ce que personne n’avait fait avant lui. »

L’écriture de l’éternel retour

Si elles peuvent sembler de prime abord peu présentes, les « femmes voyageurs » sont de toutes les époques au cœur d’Ecrire le voyage : Mary Worthley Montagu, Félicité de Genlis, Madame de Staël, George Sand, Frances Trollope, Flora Tristan, Valérie de Gasparin, Léonie d’Aunet, Alexandra David-Néel, etc.

Sylvain Venayre le rappelle en introduction à l’ouvrage : « avec la guerre, le voyage est sans doute l’un des plus anciens motifs de la littérature ». Epouses, amantes, baroudeuses solitaires et chevronnées ont elles aussi, de tous temps, sillonné la planète, un carnet à la main, pour rendre compte de leur expérience, des harems de Constantinople aux toits blanc suaire de l’Himalaya, en passant par le Spitzberg ou les plus inhospitaliers déserts.

La grande histoire de l’écriture du voyage est aussi de l’Histoire. Mais enfin, l’histoire culturelle opérant par recouvrements successifs, la prochaine rupture n’est jamais loin. Plus difficile et ardue s’avère la tâche de l’historien pour l’épingler dans une chronologie des faits. « La rupture qu’induit le mouvement romantique dans le genre du récit de voyage est assez floue à dater, reconnaît Sylvain Venayre. Elle est toutefois parfaitement claire au moment où Chateaubriand publie Itinéraire de Paris à Jérusalemen 1811. Cette rupture apporte cette idée essentielle, inconnue des époques précédentes, selon laquelle le véritable but du voyage, c’est le voyageur. Tous les écrivains passés après et sans exception, Nicolas Bouvier inclus, adopteront l’idée suivante : nous ne faisons pas le voyage, c’est le voyage qui nous fait. Dès lors, les auteurs ne vont avoir de cesse de tenter de faire éprouver et ressentir à leurs lecteurs la transformation qu’eux-mêmes ont vécue, a contrario total de la doxa des 17e, 18e, et 19e siècles. Imaginez-vous qu’aux 17e et 18e siècles on partait en Italie après avoir appris l’italien, dans un but global de vérification des connaissances acquises a prioridans les livres ; à partir du 19e siècle on partira en Italie pour apprendre l’italien ! C’est un complet renversement qui s’opère. »

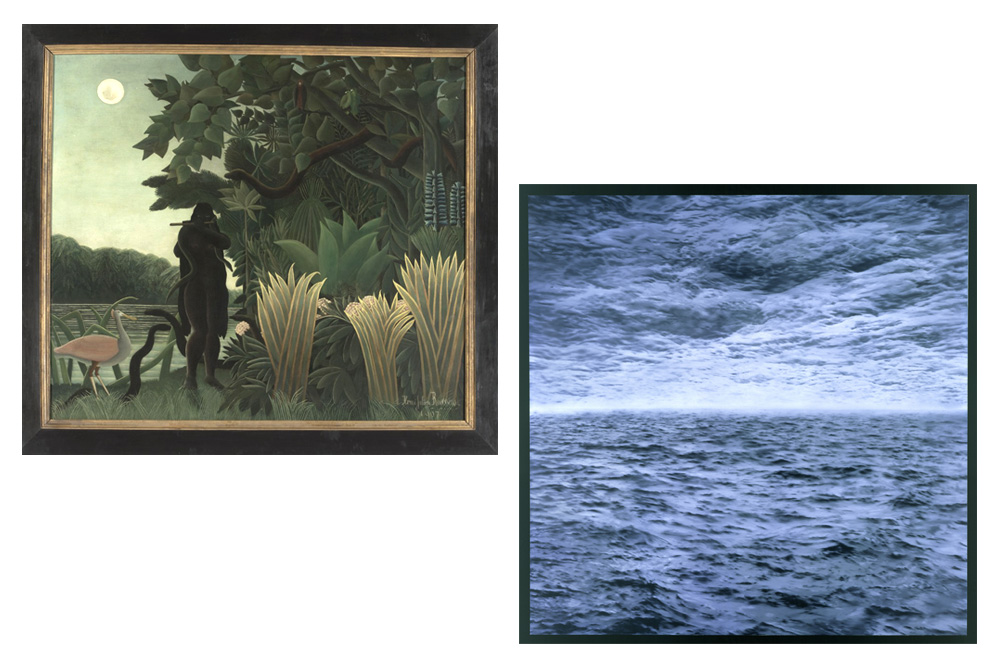

Soit une rupture de plus dans l’histoire déjà longue du récit de voyage, qui de Homère à Perec, charrie tantôt visions, tantôt leurres. Et si le carnet du voyageur était un miroir dans lequel les hommes se mirent, qu’y verraient-ils ? Des paysages, ou leurs propres reflets ? 350 illustrations ornent l’ouvrage et proposent, pour chaque auteur, une réflexion iconographique inédite. Ainsi de Brueghel, Caspar David Friedrich, des huiles de Jan Both ou Ivan Aivazovsky qui répondent aux voyages de Francis Bacon ou de Théophile Gautier, de Gustave Moreau illustrant Charles Baudelaire. Quand ce n’est pas, dans un audacieux jeu de correspondances, notre contemporain Gerhard Richter qui clôt la poésie de Saint-John Perse, ou l’exotisme sensuel du Douanier Rousseau apposé, battant, au plus près du Cœur aventureux d’Ernst Jünger.

« Dans la conception classique de l’entreprise, seul le retour donne son sens au voyage, et par extension, au récit du voyageur, termine Sylvain Venayre. » Dans le dernier opusd’A la recherche du temps perdu, Le Temps retrouvé, Marcel Proust écrit : « Des impressions telles que celles que je cherchais à fixer ne pouvaient que s’évanouir au contact d’une jouissance directe qui a été impuissante à les faire naître. La seule manière de les goûter davantage, c’était de tâcher de les connaître plus complètement, là où elles se trouvaient, c’est-à-dire en moi-même, de les rendre claires jusque dans leurs profondeurs. »

« La belle maison rêvée, fraîche et blanche, bâtie en plein silence au centre d’un jardin merveilleux » de Le Clézio pourrait-elle symboliser les pages blanches du carnet du voyageur en quête perpétuelle vers l’ailleurs ?

(« Ecrire le voyage. De Montaigne à Le Clézio » sous la direction de Sylvain Venayre, éditions Citadelles & Mazenod, Coll. Littérature illustrée, relié et semi-toilé sous coffret illustré, 29 x 35cm, 496 pages, env. 350 ill. couleur, sortie 5 mars 2014, 219 € ; tous visuels reproduits avec l’aimable autorisation de l’éditeur)