Passage célèbre en biologie évolutive, l’ « hypothèse de la reine rouge » s’adapte à merveille aux enjeux évolutifs du monde de l’art actuel, qu’on nomme aussi contemporain. Infinies sont les branches de cet arbre aux ramifications complexes, nombreux sont les signaux contradictoires souvent difficiles pour le grand public à identifier. L’art contemporain, ou comment un groupe concurrentiel d’artistes vivants soumis à la loi du plus fort, à une compétition féroce comme à une farouche reptation, se modifierait et s’adapterait en permanence au contact de ses membres pour survivre dans un effort sélectif toujours recommencé. Qui sont ces artistes d’aujourd’hui, lancés dans une course éperdue pour leur survie demain ? Pour quelle évolution dans l’art ? En recherche de quel équilibre ponctué ? Adaptation, identités plurielles et supports transversaux débarquent au cœur de la grande toile des métamorphoses créatives. Le Mot et la Chose a poussé les portes de galeristes passionnés, d’ateliers confidentiels et est parti à la rencontre d’artistes par lesquels s’exprime une autre vision du monde et de la beauté, ce fil d’Ar(t)iane…Enquête.

Kongo à la Galerie Matignon. Le street art en grande pompe !

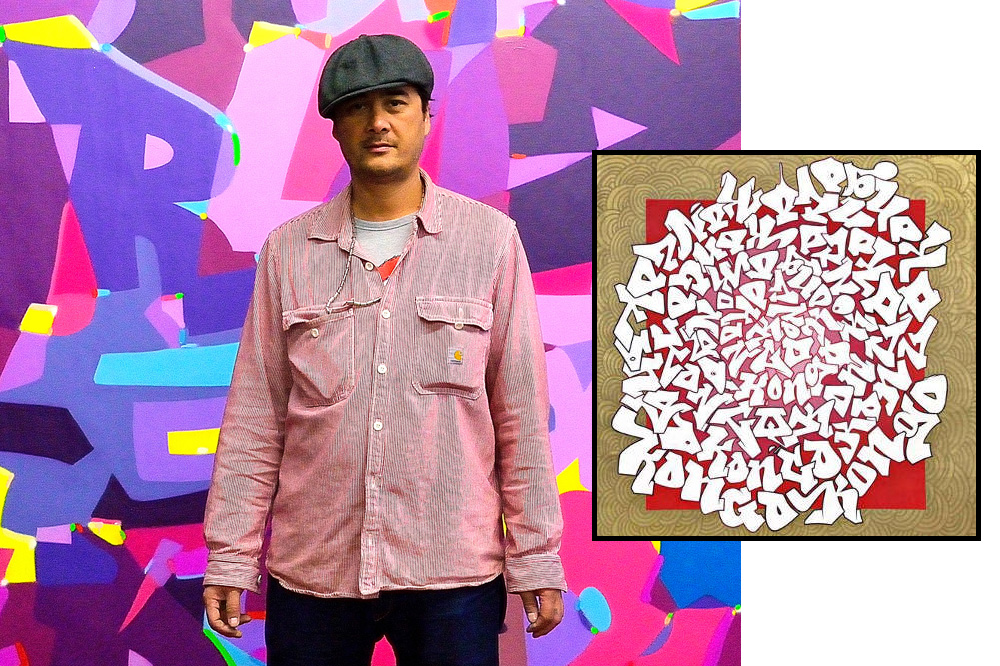

Entre Cyril Phan, alias Kongo (voir notre portrait ici), et le street art, c’est une histoire d’amour et de volonté. Graffeur hors-pair, à l’aise avec la multiplicité des techniques auxquelles il emprunte sans se confondre, Kongo est déjà à lui seul un artiste complet. De Jakarta à São Paulo avec un détour par la Chine, pas un coin de globe où ses tags magistraux, encrés de couleurs vives, ne soient exposés. « J’adore l’Asie, nous souffle Kongo, mais c’est terrible ce qu’ils peuvent être conservateurs là-bas. Le graff, ça les perturbe, et je ne suis pas vraiment ce qu’on appelle un artiste conventionnel ! »

Il a beau avoir roulé sa bosse et bourlingué ses bombes d’est en ouest, Kongo l’avoue : « le monde, c’est tout petit. L’art contemporain, c’est pareil. Il faut bien connaître les règles pour se faire son trou. » Bien connaître les règles : autrement dit, créer dans le système sans y être, s’exposer sans trop se montrer. Kongo cultive la rareté. Et, non sans humour, un certain sens du décalage. « Ça a surpris tout le monde quand j’ai dit que j’allais exposer à la Galerie Matignon, en plein cœur du Triangle d’Or parisien et des galeries « bourgeoises ». Mais pour moi, c’est une continuité de mon travail ! »

De l’autre côté du miroir, Jany Jansem et Danielle Paquin-Jansem, à la tête de la Galerie Matignon, encouragent cette (r)évolution des mentalités entre l’art et les collectionneurs. « Notre désir d’exposer Kongo s’inscrit dans une volonté d’ouverture à l’art contemporain, explique Danielle Paquin-Jansem, sillon parallèle que nous traçons avec opiniâtreté et engagement depuis 2005, car jusque-là, la galerie était orientée art moderne et particulièrement spécialisée dans l’œuvre de Jansem. »

Fondée en 1977 et reconnue pour se consacrer alors en exclusivité au peintre, dessinateur et sculpteur Jean Jansem, père de l’actuel propriétaire des lieux, la Galerie Matignon se révèle un écrin prestigieux au carrefour des courants d’art. Comprendre la passion pour l’art qui habite ses murs, c’est un peu pénétrer l’intimité d’une famille soudée autour de sa figure tutélaire créatrice. « Mon père, confie Jany Jansem, pour être honnête, était quelqu’un de délicieusement despotique quand il était question de son art. Si ma mère, qui dirigeait la galerie depuis le début, ne se consacrait à aucun autre artiste, c’était pour cette raison. Jansem devait être le seul dont on s’occupe ici. »

Après plusieurs années passées Rive gauche à déployer ses propres ailes sur l’envol de jeunes pousses, Jany Jansem reprend le nid familial de l’avenue Matignon et ouvre sa porte à un art pluriel. « L’expérience m’a prouvée que la confrontation apporte énormément, nous dit Jany Jansem. C’est-à-dire qu’à l’accrochage, inconsciemment, chaque œuvre va être attirée par l’œuvre voisine par comparaison. Emplissez une pièce avec les œuvres d’un seul artiste, et c’est comme le rayon vaisselle des grands magasins : vous ne verrez plus rien ! Tandis qu’il y a une sorte de ricochet qui s’opère avec plusieurs artistes confrontés. Ça, je l’ai remarqué pour mon père, je l’ai aussi remarqué pour d’autres. »

La respiration de l’art reflétée dans l’œil, à l’écoute, Jany Jansem ne compte pas son temps pour la faire partager à ses visiteurs : « collectionneurs ou juste curieux, du moment qu’ils passent la porte, nous nous devons de les accompagner. » Confondante de simplicité, la remarque n’est pas innocente. Comme Jany Jansem l’explique : « quand j’ai repris la galerie, la première chose que j’ai dit à l’équipe, c’était qu’on travaillerait la porte ouverte !…Parce qu’enfin, ce n’est pas anodin, quelqu’un qui va entrer et nous donner 2, 3, 7 minutes d’attention, autant dire des minutes de sa vie ! Qu’il veuille des précisions sur un artiste, ou un renseignement parce qu’il s’est trompé de porte : ça ne change rien. C’est très important pour nous de bien accueillir l’autre. »

Des mots marquants dans la bouche d’un galeriste. Ce respect, cette attention, ce soin porté à l’autre, Jany Jansem les doit peut-être à une enfance baignée d’art auprès d’un père à la sensibilité peu commune.

« J’ai beaucoup, beaucoup de chance, à dire vrai, car dans une vie de fils d’artiste, il y a beaucoup de manques, avoue-t-il. A partir de là, tout le monde vous dit : « que c’est terrible de pousser à l’ombre d’un grand arbre… » Moi je réponds : « si vous êtes à l’ombre d’un grand arbre, charge à vous de bien pousser ! » Et, parce que mon père est un grand arbre, j’ai eu la chance de voir et de connaître des choses que mes petits camarades n’ont pas connues. »

Et ce dernier d’ajouter, au détour d’une réplique : « alors oui, quand j’étais petit, je ne savais pas ce que c’était un vélo ou un ballon de foot ! Parce qu’au lieu d’aller jouer avec les copains, j’accompagnais mon père au Louvre. Il ne le faisait pas pour me cultiver, mais parce qu’il devait me garder. Et tandis qu’il me gardait le dimanche matin, lui allait visiter ses maîtres. En vérité, ajoute-t-il, amusé, j’étais « lâché » dans les salles du Louvre, ce qui ne se ferait plus aujourd’hui ! » Les maîtres de Jansem ? Goya, Rembrandt, Degas…Grands chênes à l’ombre desquels poussèrent ses dessins traversés de rousseurs claires, de chevelures noires et de marges orageuses.

« Pour vous esquisser mon père, reprend Jany Jansem, sa priorité dans la vie, c’était sa vie d’artiste. Donc soit vous en souffrez, soit vous en sortez quelque chose de différent. Il me disait par exemple ceci, que je pratique depuis : « tu n’es pas obligé de tout regarder, va vers les tableaux qui t’appellent ». Là, vous êtes enfant et vous vous dites : « c’est quoi un tableau qui m’appelle ? » Puis j’ai grandi, et les tableaux qui m’appelaient, c’étaient les nus de Ingres, La Mort de Sardanapale de Delacroix, puis après encore autre chose mais ça m’a permis ceci : je ne vois pas les sujets, je ne vois jamais les sujets, je ne vois que de la peinture. Ainsi je ne vais que vers les tableaux qui m’appellent. »

On l’aura compris, Jany Jansem est un galeriste passionné et passionnant. Alors, qu’est-ce qu’ « être artiste » ? A ce chapitre, ce dernier a sa théorie : « chaque expression a son support, son canal. Un tableau, ça envoie plein de signaux, plein. C’est aussi pétaradant qu’une mobylette dans la rue ! Ces signaux-là, ils vous parlent. Ils peuvent vous raconter une histoire, ou être cacophoniques ! C’est comme l’écriture de quelqu’un, des fois ça dit quelque chose, et des fois rien. Donc, quand on me montre un travail dit artistique, je me demande toujours : « qu’est-ce que ça me raconte ça ? » Et c’est là où on s’aperçoit qu’il y a très peu de gens qui sont vraiment habités, chez qui il se passe vraiment quelque chose. Ici, les artistes qu’on défend, j’ai envie de dire que c’est un peu la queue de la comète par rapport à tout ce qu’on peut voir ailleurs : des gars qui en ont plein les doigts, qui puent la térébenthine, qui sont « dedans » ! »

Et la spéculation dans tout ça ? Affliction moderne pour les uns, maladie nécessaire ou encore ultime frisson digne des turfistes addicts pour les autres, spéculer sur l’art contemporain est devenu le nouveau sport international de ceux qui ont un bas de richesses et souhaitent l’étirer, au gré des incessants jeux de pouvoir politiques, ballets de cotations sans scrupules et joutes au marteau des commissaires priseurs. « Chez nous, vous ne pourrez pas spéculer, avertit Jany Jansem. Demandez-moi : « si j’achète ce tableau, est-ce que je vais pouvoir faire de l’argent avec ? » et je vais vous rire au nez ! Si quelqu’un s’intéresse sincèrement à l’art pour l’art, bien-sûr qu’il sera content si son tableau prend de la valeur, mais ce n’est pas obligatoire. S’intéresser à une toile juste pour la cote qu’elle peut prendre, c’est tout faux, ou alors il faut en avoir deux ! Parce qu’autrement, vous n’allez pas la revendre ! »

Jany Jansem le rappelle, créer est aussi nécessaire à l’artiste que respirer. Mais vendre l’est tout autant, de manière plus psychanalytique que prévu : « ce que veut un artiste, c’est qu’on aille dans l’atelier, qu’on prenne leur travail, puis qu’on les appelle dix minutes après en disant : « c’est vendu ». Tout le reste, c’est du blabla. Pour eux, c’est un remède. Ça veut dire : tu as accouché, j’ai sorti le bébé de chez toi, il a trouvé preneur. Je ne parle pas d’argent. Il n’y a pas d’argent dans cette histoire ! On parle d’une délivrance, là, c’est moteur.

Un artiste, et je sais de quoi je parle, c’est quelqu’un qui ne connaît pas la satisfaction. S’il la connaissait, il arrêterait de travailler. C’est parce que chaque tableau est imparfait, qu’il doit en faire un autre. Et c’est pour qu’il y en ait un autre que le premier doit partir. Pour créer, pour les libérer, les tableaux doivent partir, ils doivent disparaître de la vue des artistes. C’est peut-être fou, mais c’est comme ça, et ce n’est pas une affaire d’argent ! »

La Galerie Matignon, galerie radicale ou galerie transversale ? Sûrement un peu des deux, et plus encore, un lieu voué à l’art à visage humain. A propos de Kongo, Danielle Paquin-Jansem le relève : « on parle beaucoup du street art ces temps-ci, d’un art né dans la rue. Or, pour nous, le street art, c’est de la peinture ! » Et de poursuivre : « Kongo, c’est un vrai peintre. Il a une véritable pratique, pas seulement dans la rue sur des supports en dur, mais aussi en atelier où il peint sur toiles et châssis. Pour lui, taguer dans la rue était une expression naturelle, puisqu’il n’avait pas les moyens de peindre en atelier ! Lorsque vous voulez vous exprimer, être reconnu dans votre art, que vous n’avez pas accès à la visibilité que représente une galerie, c’est la rue qui devient votre galerie ! » Comme Keith Haring ou Jean-Michel Basquiat avant lui, Kongo a accédé à la case galerie par les chemins de traverse de la vie. « Son art a beaucoup évolué avec les années, continue Danielle Paquin-Jansem, il a gagné en maturité. Ensuite, c’est une vraie rencontre ; nous avons aimé l’homme au-delà de l’artiste. Le troisième point : on sait ce qu’on aime ! Jany et moi-même aimons le figuratif. Et le langage contemporain d’un artiste comme Kongo est aussi un langage très séduisant, qui parle aussi bien à des collectionneurs d’art classique que moderne ! »

A côté des modernes Raoul Dufy et Bernard Buffet, se raconte une autre histoire de l’art contemporain. La Galerie Matignon représente, entre autres, l’artiste verrier Jeremy Maxwell Wintrebert, Joy de Rohan Chabot et ses pièces de contes de fées qui empruntent aussi bien à la sculpture qu’aux arts décoratifs, Erohe du Azac dont les vanités technologiques issues d’un frittage de poudre rappellent ses talents de designer, Duong le Thai et ses uchronies fantasmatiques archi-structurées…

Pour la première fois en France depuis trois ans, une sélection des œuvres récentes de Kongo part à la rencontre du public parisien et international. Peintures sur toile, œuvres sur plexiglas, plaques émaillées du métro parisien revisitées par l’artiste et sculptures, notamment un étonnant bronze, réalisé de main d’orfèvre par la fonderie Blanchet Landowski à Bagnolet. Quant à Kongo, artiste catapulté volontaire dans la guerre du feu de l’art contemporain, lui a l’âme sereine. Il confie « voir » ce qu’il doit peindre dans un demi-sommeil, un état méditatif à la recherche de l’œil intérieur…

L’expo du moment : « Du plus petit au plus grand », exposition collective et dialogue entre les modernes, les contemporains et la photographie. Ouverture à l’occasion de la Nocturne des galeries Rive Droite le 4 juin. Du 4 juin au 29 juillet 2014. Galerie Matignon, 18 avenue Matignon, 75008 Paris http://www.galeriematignon.com/

Galry : Stéphanie Moran, galeriste a(r)typique !

En préambule dès l’entrée, le sous-titre affiche la couleur : Everything but a gallery. Tout sauf une galerie. Original, frondeur, culotté, le concept de Galry est simple. Côté face, la galerie : mettre l’art contemporain à la portée du plus grand nombre. Côté pile, l’agence : proposer aux professionnels une offre globale de formation et d’accompagnement axée art et projets créatifs dans un but moteur. Et du culot, il en faut à sa fondatrice, Stéphanie Moran, pour faire se croiser artistes, collectionneurs et entreprises au cœur de son vaste projet.

Pensé dans un objectif évolutif, Galry propose de décloisonner le champ artistique de ses applications et jouissances pratiques. Arracher les étiquettes qui désignent l’intellectuel du populaire. Décomplexer l’acte d’achat d’une œuvre d’art. Dans le même temps, faciliter l’accession des entreprises au langage et à la petite musique des sphères créatives pour booster leur propre dynamisme interne. Telles sont les missions que Stéphanie Moran se fait fort de concrétiser. « Je suis d’un naturel plutôt optimiste, dit-elle. Ce que je cherche, à travers Galry, c’est véhiculer des valeurs positives. Mes choix reflètent cet état d’esprit, avec des artistes, français ou internationaux, multi-supports, multi-techniques, pour brosser un spectre créatif assez large, mais avec toujours à l’esprit cette notion esthétique. Une certaine notion du beau, en fait, qui me tient à cœur. »

« Je suis debout. Venice Beach » de Francoise Gaujour – « Les roues libres » de Stephanie Guglielmetti

Peintres, sculpteurs, photographes, street artists incarnent les brins d’ADN multiples de Galry. Pour appréhender cet éclatement pluriel des compétences représentées, la structure « place » ses artistes à l’extérieur, aussi bien que sur ses murs. Partenariats, expositions hors-les-murs (« Le Cube », installation au Jardin du Luxembourg ; « Au fil du temps », expo de Stéphanie Guglielmetti au Bon Marché Rive Gauche, etc.) sont monnaie courante en sensibilisant public et collectivités. Loin de sacraliser l’art contemporain comme d’autres des idoles contrecollées, Galry récupère un vocabulaire d’actualité pour faire interagir concrètement les artistes avec le monde d’aujourd’hui.

« Quand on en vient à l’art contemporain, les gens éprouvent une sorte d’appréhension, reprend Stéphanie Moran. Mon approche avec Galry consiste à dédramatiser, que chacun puisse s’approprier un bout d’art sans forcément débourser une fortune ni se sentir frustré, complexé par rapport à un domaine qu’il croit très intellectuel et trop loin de ses préoccupations quotidiennes. »

Avouons-le, dans le pré carré de l’art à Paris, Stéphanie Moran et sa structure font figure de race mutante. « Je suis partie de l’art comme point principal en me disant qu’il y avait plusieurs applications possibles : les collectionneurs, les amateurs d’art, mais aussi le monde de l’entreprise. » Elle continue : « Une grande partie de mon travail consiste à effectuer de la veille. Quand on en vient aux entreprises, les champs dans lesquels l’art peut s’inscrire sont vraiment nombreux. Elles peuvent être mécènes, valorisant ainsi locaux et salariés. Nous leur proposons aussi de l’évènementiel, de la formation en intégrant l’art dans leurs objectifs. »

En découlent des missions sur le terrain : conférence et performancelive autour de l’acte de création devant 500 managers d’Orange, intervention sur le thème de la photo pour Bouygues Energie, etc. « L’atelier Bouygues Energie par exemple, explique Stéphanie Moran. Nous nous y sommes rendus avec une photographe, Karine Paoli. Elle y a raconté son parcours, son inspiration, échangé avec l’équipe et réalisé un shooting puisque l’atelier était axé « cohésion d’équipe ». Ce qui s’inscrit pile dans l’interaction avec l’art que nous concevons pour des marques ou des structures en recherche de liens à tisser, soit avec leur staff, leurs équipes managériales, soit en direction du public auquel leurs produits s’adressent. » Le galeriste dans le miroir du pédagogue ? « Clairement ! lâche Stéphanie Moran. Le monde de l’entreprise a des attentes, des besoins, des contraintes ; les artistes ont également les leurs. Il est normal que ces deux univers a priori opposés se rencontrent et s’apportent mutuellement ! Mais tout, ou presque, reste à faire…»

Un travail d’éducation de longue haleine. « En France, particuliers et professionnels sont parfois réticents quand on parle d’art, renchérit-elle. Le mot fait peur. C’est curieux, mais c’est un frein chez certains, on le sent. Pourtant, l’art véhicule une belle image, de beaux projets, des idéaux. Alors pourquoi cette réserve ? » De fait, certaines grandes entreprises avec fondation, l’industrie du luxe en particulier, ont déjà fait de l’art une valeur ajoutée indissociable de leur image. Un élitisme décomplexé qui a bonne presse partout ailleurs et qui, au pays de l’exception culturelle, effraie.

Pour combien de temps encore ? « Je crois que nous ne somme qu’au début de ce qu’une forme de synergie entre art, design et monde de l’entreprise peuvent générer, positive Stéphanie Moran. On voit les applications concrètes : packagings, flaconnages, élaboration de marchandising, de vitrines, PLV, etc. A partir du moment où l’artiste est choisi pour les bonnes raisons, en cohérence avec l’univers d’une marque, pourquoi s’en priver ? A Galry, nous partons de la compréhension de l’entreprise, de son positionnement, de ses valeurs pour mettre en face l’artiste qui correspond au mieux. » Et de rassurer : « pour moi, c’est une quête de sens, pas du produit. C’est ma priorité dans mon travail : faire jaillir du sens. »

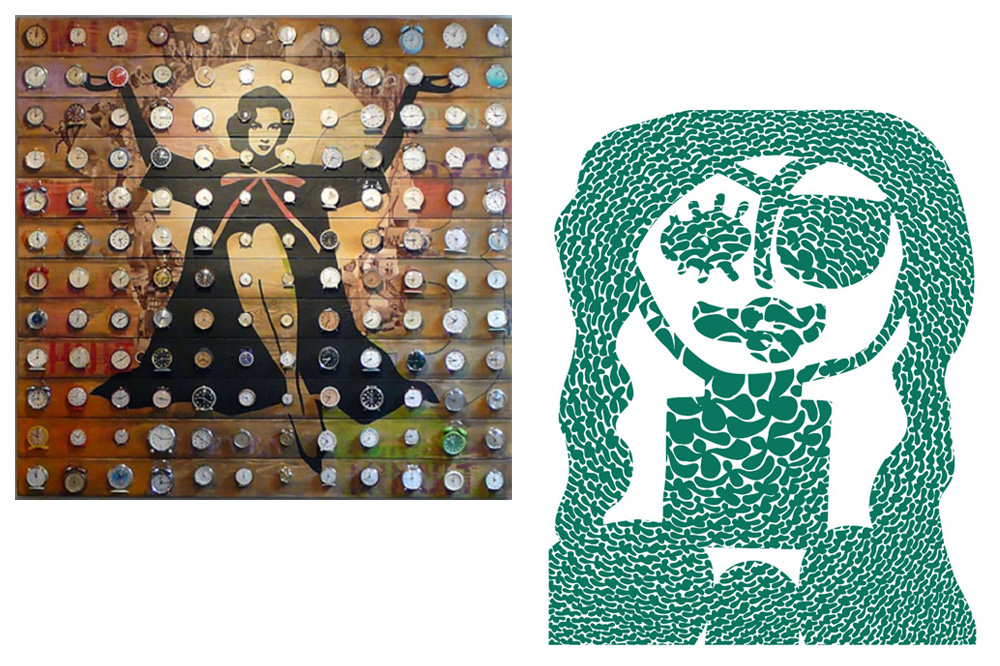

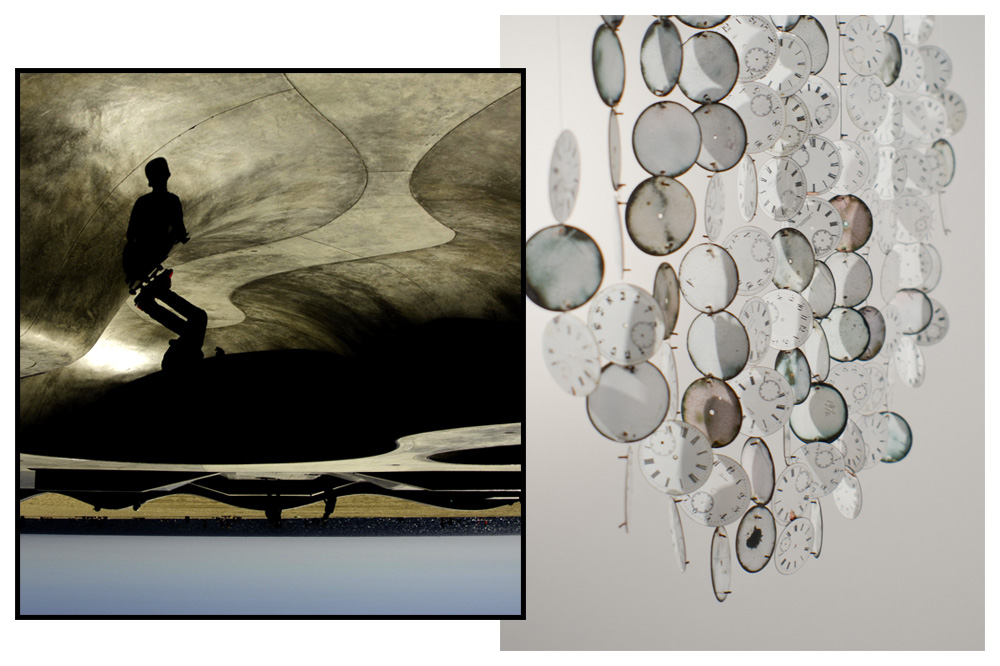

Une vision intelligente et accessible d’un art pour tous, non dénuée d’éthique. Stéphanie Moran confie : « récemment, je me suis aperçue que dans mes choix de représenter tel ou tel artiste, la notion du recyclable avait une grande place. Jean-Jacques Bidan, Jacques Blézot, Gérald Pestmal, Franck Duval sont des artistes qui utilisent des matériaux recyclés comme le carton, le bois, le métal… » Obsédée par le temps et la précision, la sculptrice Stéphanie Guglielmetti use de composants horlogers épars et chinés pour assembler des œuvres fascinantes et complexes, à la lisière du réel et de la mémoire.

Journaliste et photographe, Françoise Gaujour réalise des clichés à la limite de la fresque où l’œil se perd en ombre, pourchasse le sujet qui se distord au loin. Armée de pochoirs, feutres et peinture, Marie Piselli s’invente un langage archétypal et ultra-graphique en bordure de l’enfance via sculptures, tableaux, meubles ou installations rappelant de charmants monstres. Autant d’écritures de l’art contemporain que Stéphanie Moran encourage à se reproduire au sein de Galry. Sa dernière expo de Marie Piselli se nommait d’ailleurs…ADN !

L’expo du moment : FKDL « Swing Time », exposition de Franck Duval, dit FKDL, artiste de street art qui conjugue esthétique pop, rétro, belles du cinéma, collages et singulière nostalgie. Du 13 mai au 12 juillet 2014. Galry, 41 rue de Verneuil, 75007 Paris http://www.galrystore.com/

L’Atelier des Sardines ou l’art mis en boîte !

Ça ne s’invente pas : elles sont 15 artistes, 15 femmes réunies…passage Lhomme ! 15 tempéraments artistiques bien trempés, différents et complémentaires, rangés de conserve sous la verrière d’un atelier, à l’abri de l’agitation. Leur nom ? L’Atelier des Sardines. Le lieu, une ancienne miroiterie en fond de cour nichée dans la verdure, en dit assez sur ses affairées occupantes. Les « Sardines » s’y retrouvent chaque semaine autour d’une même passion pour la sculpture et ce besoin de la matérialiser. Question de corps, de contour, de concret.

Règne ici une atmosphère studieuse et enlevée, chaleureuse et appliquée. Les rires, les conversations fusent d’une ébauche à l’autre. « Les gens nous disent parfois : « oh ! ça doit être difficile de travailler entre femmes, vous devez être en compétition, vous prendre le bec en permanence. » Mais pas du tout !, rassure d’entrée de jeu Annie Samuelson. Si chacune est là, c’est pour une simple raison : nous aimons nous retrouver ensemble. Pour certaines, on se connaît depuis plus de 20 ans, on parle des enfants, de la famille, ça crée un lien. Et puis, le travail du sculpteur est un travail solitaire. Nous retrouver, c’est enrichissant. Chacune complète l’autre par son regard constructif et critique. Sinon, nous sommes très différentes les unes des autres ! »

Les membres des Sardines viennent de tous horizons. Sculptrices sur le tard ou de formation, chacune a son histoire, ses origines et son parcours riches d’enseignement. Certaines disposent d’un atelier privé, d’autres pas. Choix du choral sur le solitaire, du dialogue sur le soliloque. Plus que « la boîte » de l’atelier, les Sardines baignent la même huile artistique. Au fil du temps, chacune met son talent au service d’expos collectives ou en nom propre, participe à des manifestations sur le thème des arts, ou bien investit galeries françaises et étrangères.

A l’instar d’Hélène Jousse, sculptrice et écrivain, dont les « visages ruban » s’exposent de Paris à Munich : « je travaille sur les visages, réduits à leur partie médiane, qui sont comme des silhouettes et dont notre esprit, qui n’aime pas le vide, reconstitue les parts manquantes. » Des parts manquantes et marquantes, puisque certaines de ses sculptures font 2,70 mètres !

Pour faire bonne pêche, rien de mieux que de puiser dans un vivier créatif. Banc solide constitué voilà plus de 20 ans, le noyau dur des Sardines est issu de l’ancien atelier Nicolas Poussin, dans le 14e arrondissement de Paris. Une émulation native et complémentaire qui explique, peut-être, cette bienveillance affective dans laquelle trempent ces 15 femmes sculpteurs. Chacune a ses mots pour la décrire, toutes la ressentent comme importante à leur art.

« Autant nous sommes proches, reprend Annie Samuelson, autant nos univers sont radicalement différents. Certaines travaillent les visages, d’autres les animaux, l’abstrait, ou encore des pièces isolées ; moi, je travaille les groupes, la multitude de petits personnages sans déterminer le genre ou l’ethnie. » Des œuvres moitié sommeil, moitié silence, rêves de plâtre ou de terre…Jacqueline Trabuc, puits de savoir du groupe, élabore à partir du vide de larges compositions, les fresques zen du jour, inspirées de l’art coréen. Et Jacqueline de lancer en riant : « c’est vrai que ça a un côté très asiatique finalement. Il ne faudrait pas que ça le fasse trop, quand même ! »

L’art comme reflet inconscient ? L’art comme accélérateur de souvenir ? Pour Madeleine Lanta et ses créations orientalistes remarquées lors de leur dernière expo, l’art porte la voix du cœur : Alger la blanche, ses ruelles, son port. « Ce pays merveilleux où je suis née, cette douceur de vivre, je les porte toujours en moi, dit-elle. J’ai sculpté des tas de choses avant, des animaux, etc. Aujourd’hui, je me fais plaisir, j’espère que c’est parti pour durer ! » Véritable communion de beaux esprits, l’Atelier des Sardines est aussi un lieu où prendre du temps pour se (re)trouver.

Artiste suédoise passée par la danse, le théâtre à New York, maintenant tournée vers la peinture et la sculpture à Paris, Gunilla Wingkvist façonne torses et termes, « des hommes sans bras, élancés, invalides, unijambistes, une boule ou un brillant à la place de la tête. Sans livre, sans rien, ça vient des tripes. C’est pas joli, pas fait pour plaire. Moi je ne peux rien faire de figuratif, pas de paysages, j’admire celles qui peuvent, moi c’est non. Pour ça, l’atelier est formidable, parce qu’il n’y a pas de concurrence, juste une critique positive. Là j’ai envie de faire une œuvre totale, j’ai déjà fait un test avec de l’eau, de la mousse transportée de Suède, etc. Vous savez, il y a des fois où on ne se sent pas bien, pas envie de travailler, mais on vient quand même et au contact des autres, on s’y met. Tout ça pour dire qu’il n’y a pas que la sculpture qui compte dans cet atelier, ça va bien au-delà : c’est une philosophie ! » A les embrasser d’un même regard, les œuvres de Caroline Sénéclauze, de Marielle Lippmann, d’Isabelle Popravko et des autres sont les meilleurs témoins de cette philosophie de vie, en marge du système imposé à marche forcée par des galeristes qui demandent à l’artiste de produire « toujours la même chose. »

De sa vie passée au Sénégal, Marie-Virginie Dru en a ramené sa fascination pour les enfants, la lumière, les rires. Elle a ainsi mis naturellement cette influence dans son art plein de portraits, d’enfants du monde (et d’Afrique) qui expriment un rayonnement intérieur sous la surface des terres colorées…Delphine Giraud, elle, puise son inspiration dans la nature, des branches entrelacées dont elle tire des formes humaines…Parfois des morceaux de bois qu’elle recouvre de plâtre à la recherche de la forme qui transparaîtra.

« Faire ressortir le corps, je crois que c’est inconscient chez moi, avoue Delphine. J’ai commencé par regarder les arbres. Et lorsque vous regardez un moment les arbres, vous finissez par voir des formes humaines. Donc j’ai fait des mains, des couples enlacés en bronze. Ce sont deux personnes collées, mais en fait ça pourrait aussi bien représenter des arbres. » Et les galeries dans tout ça ? « Personnellement, j’ai déjà été exposée par des galeristes qui voulaient que je fasse des choses très contemporaines, reconnaît Delphine. Des mains en métal, en rouge, etc. mais je n’y arrive pas ! Si je faisais ça, je ferais du commercial, et je me sens déchirée entre accepter de faire du commercial et faire vraiment ce que j’aime ! » Question d’éthique de l’artiste…

A côté de l’Atelier des Sardines, Sophie Cavalié fait partie de l’Association des artistes du 6e arrondissement de Paris. « Je dessine aussi, je pars de petits croquis assez simples. En l’occurrence, il s’agit de l’homme, ou de la bête, en reconstruction. »

Sophie présente une sculpture inachevée de cheval, avant transformation. Elle raconte : « sur cette pièce, je travaille sur la lumière. J’en suis au lissage qui va permettre que la lumière frappe l’œuvre d’une manière optique. Avant ça, j’ai travaillé sur l’eau, le thème de l’eau m’a inspiré mes « rêves d’eau ». » Artiste protéiforme, Sophie Cavalié s’applique en outre à d’étonnantes radios et mammographies d’où elle trace constellations et cartes du ciel dans une symbiose du médical et du cosmogonique. Elle développe à ce sujet : « l’homme a toujours besoin de s’approprier le ciel. Moi j’ai fait mes propres constellations. En fait, j’utilise des matériaux différents pour ce que je veux dire. Je suis à l’aise avec tout ce qui est en volume, en dessin, au trait…J’ai juste un problème avec la couleur. Mes couleurs, je les projette sur du noir ou du blanc, je les ai dans la tête, pas sur ma pièce. »

Une défiance pour la couleur que partage Dominique Amiel-Zonca. En dépit de cela, on sent une vraie empreinte solaire sur son travail, fait essentiellement de terre. « Je suis amoureuse de la matière, lâche-t-elle, j’ai toujours les mains dedans ! » Dominique travaille sans idée préalable, sans dessin, sans visuel : « j’essaie juste de ressentir, mes créations seront ce qu’elles seront suivant si je suis angoissée, si je suis tranquille…J’ai déjà fait des travaux très différents les uns des autres, mais toujours en référence à une chose qui me parle : des corps de femmes voilées, des femmes épanouies, des bas-reliefs d’une quinzaine de personnages à la queue leu-leu. Quand je crée, je me raconte une histoire. Et quand je prends la terre, je ne peux raconter qu’une histoire qui sorte de moi, de mon ventre. » Un engagement et une volonté de s’exprimer qu’on sent, là aussi, venir des tripes. « Mes bonshommes, je les fais un par un, sans penser à rien, ça dépend de mon humeur. Mon rêve, ce serait de créer des personnages monumentaux en terre et de monter dedans ! Pour moi la création, elle est dans la tête. » Dominique Amiel-Zonca travaille à une comédie humaine où chaque individu existe individuellement. Un peu à l’image de ce cadre magique qu’est l’Atelier des Sardines…

Un lieu comme une ode à la nature, à l’homme, à la mémoire où plâtre, glaise et terre se répondent pour composer une petite musique des âmes vouée à émouvoir et interpeller. Pour bâtir un beau futur de l’art, les Sardines le rappellent : « l’idéal serait de vendre ce qu’on a voulu faire. »

L’expo du moment : Lieu de travail, de partage, work in progress, les Sardines s’exposent chaque jeudi, de 13h à 18h, 14 passage Lhomme, 75011 Parishttp://15sardines.wordpress.com/

Julien Salaud. E-volution sauvage

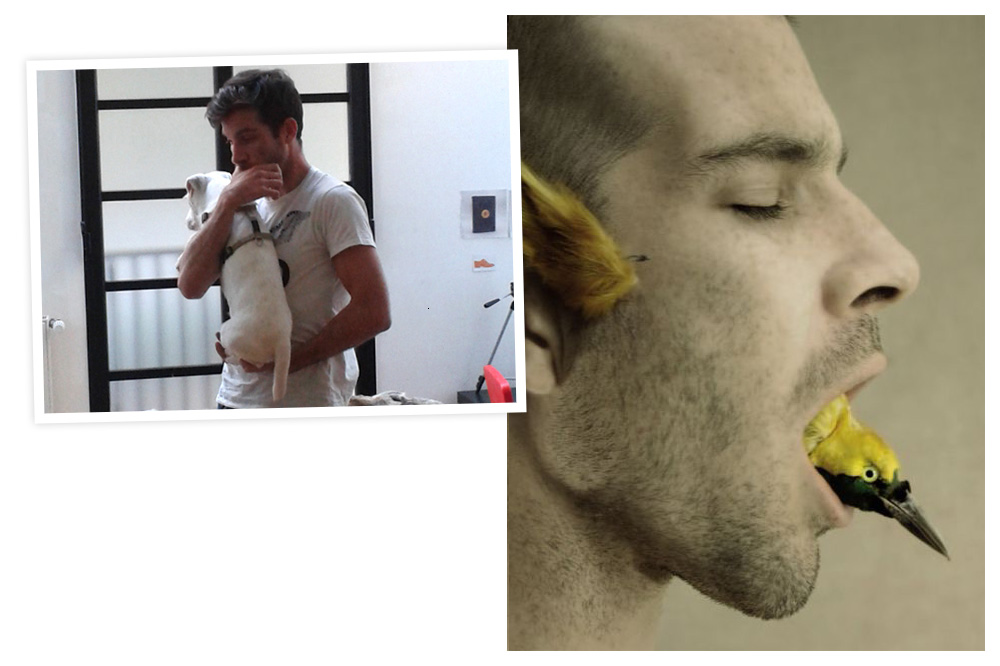

Sortir d’une rencontre avec l’artiste Julien Salaud, c’est un peu comme sortir d’une rencontre du troisième type. Conforté dans la certitude qu’une réalité parallèle existe, et avec plus de questions en tête qu’à l’arrivée ! Lauréat du 55e Salon de Montrouge en 2010 et grand vainqueur du Prix du Conseil général des Hauts-de-Seine, le plasticien français (et orléanais !) était l’invité d’honneur de la 59e édition qui s’est clôturée le 28 mai dernier. Evolution de paradigmes. S’il s’avoue « très heureux d’être un tout petit peu reconnu », la vérité de Julien Salaud est ailleurs. Là-bas, dans les grands bois, les forêts où il courait enfant et qui lui ont peut-être appris à auréoler singulièrement son passage sur terre.

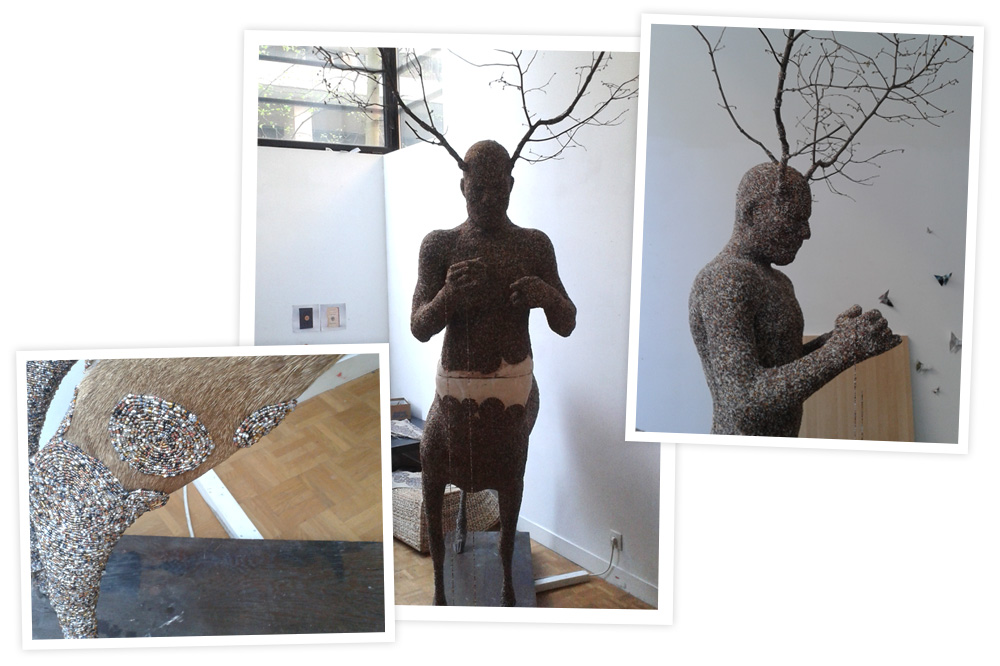

L’art de Julien Salaud est elliptique, propice à la nymphose, à la victoire de Psyché sur Eros. On songe auxMétamorphoses ovidiennes. Sous la ligne de frondaison vit une autre réalité. Fantasmagorie. Onirisme. Des mots-clés dans l’univers de l’artiste, qui transmue la nature des animaux par leur propre essence. Œuvres hybrides, entre la sculpture et la bête, faites pour les plus impressionnantes d’animaux empaillés, de colle, clous, perles de rocaille, fils de coton blancs. A voir le centaure qui attend d’être emperlé ce jour-là, les mots manquent pour capturer ce que l’esprit perçoit. Car Julien Salaud, comme il le résume : « ne s’adresse pas à la partie logique du cerveau. Mon but est de toucher l’autre partie intelligente du cerveau, qui est l’imagination. »

Dans la Nature, ses créatures relèvent de l’invention. Dans le monde de l’art, cela s’appelle évolution. « Vous imaginez, un cerf avec des bois recouverts de perles ?! » Mais Julien Salaud n’est pas zinzin, loin de là…A l’occasion de la FIAC 2013, il exposait hors-les-murs…dans la grande galerie de l’Evolution ! Son œuvre intitulée « Printemps (nymphe de cerf) », taxidermie de cerf élaphe, fils de nylon, perles de rocailles, clous et bois y était déjà dans son élément…naturel !

« L’imaginaire, rappelle-t-il, a une force de création puissante, plus que la logique qui offre pour moi des perspectives limitées sur le chemin de la vie. » Une appétence pour le monde animal qui nourrit son art et son être. « Dans ma théorie, chacun a sa place. J’ai mis du temps à trouver la mienne, maintenant je m’écoute. A travers ce que je fais, j’essaie de pousser les gens à trouver les chemins du possible afin que chacun trouve sa place. Parce qu’on n’est pas tous forcément là où on devrait être dans ce monde. »

Julien Salaud décrit un parcours hétérogène jalonné de quelques inconnues décisives : « j’ai fait un bac scientifique, puis un Deug de biochimie avorté au bout de 3 ans : ce qui m’a forcé de constater que je n’avais pas un cerveau logique ! Du coup, je me suis orienté vers l’ethnologie, avec à chaque fois cette volonté quasi-subliminale de me rapprocher de la zoologie via l’étude des peuples premiers. » Une curiosité et un « éveil » naturaliste que Julien Salaud contracte très tôt. « Adolescent, je passais plus de temps à courir après les chevreuils dans les bois de l’Oise que dans ma chambre… » repense-t-il en riant. « Il faut dire aussi que j’étais un peu sauvage moi-même ! » Salaud, un nom de famille qui claque comme une insulte et que Julien reconnaît « difficile à porter ». « Si mon nom ne fait pas « propre », il faut bien dire que mon travail ne l’est pas non plus, admet-il. Quand je travaille avec des peaux de faisans que j’ai tannées avec du gros sel, qu’il y a encore la tête avec le cerveau à l’intérieur et que, du coup, des nuées de mouches arrivent par paquets pour se repaître des chairs, je peux vous jurer que ça pue la mort. A-t-on vraiment besoin d’être propre pour faire de l’art ? »

Sans aller jusqu’au « sale », l’artiste l’avoue : « il y a toujours quelque chose de repoussant dans mon travail. » Ne seraient-ce que les animaux empaillés ? « Oui, vous voyez toutes ces perles, ça brille, c’est joli. Vous vous approchez et là, c’est complètement différent, vous voyez les poils, les clous enfoncés dans la peau, ça n’est ni charmant ni joli. Mais c’est là, ça peut vous dégoûter, mais vous ne pouvez pas l’ignorer. » Julien Salaud, s’il travaille avec de vraies taxidermies (beaucoup de chevrettes, son animal fétiche), chine et récupère ses bêtes empaillées chez des professionnels, ce qui lui permet aussi de parler de l’histoire des pièces qu’il transforme. Et d’approfondir avec une mésaventure survenue au fil de l’art, dans une période créatrice plus ancienne et plus sombre que sa production actuelle : « je travaillais alors des crânes de chevreuils auxquels j’avais ajouté ceux de faisans pour arriver à une sorte de totem. Bref les pièces se sont vendues, les acheteurs les ont accrochées et l’un des particuliers m’a renvoyé l’œuvre puisqu’il avait eu une invasion de mouches chez lui. Lorsqu’il l’a décrochée, c’est une grosse trace noire qu’il avait à la place ! Ce qui veut dire que tout le processus de décomposition, latent à l’atelier, a lui-même fait œuvre chez la personne. C’est terrible pour son mur, mais c’est très cohérent pour moi ! »

Un noir contagieux, transformation nécessaire à la métamorphose de l’art et, à travers lui, de l’artiste. Julien Salaud peut maintenant passer à autre chose, de plus lumineux, avec toujours sa volonté de poser un regard en perpétuelle évolution sur le monde qui l’entoure. Comme l’insecte fissure et craquèle sa chrysalide pour s’envoler. Plastique, polymorphe, l’œuvre inclassable passe par des « dessins automatiques », gravures « zoographiques » qui cohabitent avec ses sculptures monumentales (« Animaux stellaires », « Nœuds de flèches », etc.) et « Photonirismes » issus du transfert des dessins automatiques, du papier à la photographie. Un changement d’état, une mutation du support accompagnés de l’observation active de l’artiste dans des lieux chargés de sens : Jardin des Plantes, Galerie d’Anatomie Comparée et de Paléontologie du Muséum d’Histoire naturelle.

A propos de la « Constellation du combat (cerfs) » exposée en 2013 à la galerie Suzanne Tarasieve/Loft 19 : « Ce travail découlait d’une théorie, très intéressante, de l’ethnoastronome Chantal Jègues-Wolkiewiez. Elle s’est rendue compte que, dans la salle des Taureaux de la grotte de Lascaux, les places des principaux animaux correspondent aux étoiles dans le ciel, et donc, aux constellations zodiacales permettant à l’homme de se repérer dans le temps et l’espace, ce qui dessine donc une « carte » stellaire lisible quand, au solstice d’été, le soleil vient frapper l’intérieur de la grotte. » Une théorie cosmogonique que Julien Salaud a incarné « en volume » avec force fils et clous, conférant à l’ensemble un dynamisme structurel interne, comme un mystère enclos.

A ce propos, qui est vraiment Julien Salaud ? Un chaman ? Un médium ? Un contemplatif ? L’artiste rêvé en chimères ? Ou plus sûrement un homme créatif à la sensibilité accrue et au percept développé, poussant l’accumulation sensorielle parfois jusqu’à un paroxysme ? Autant de questions qui se muent en suspensions quand on en vient à évoquer une forme de transcendance. « Dans la vie, dévoile-t-il, ma seule constance a toujours été la pratique artistique. Je me suis frotté au chamanisme presque par accident, en Guyane. Je me baigne dans la rivière et bing ! une raie me pique sous le pied !! Ma famille connaissait des descendants de chamans de la région. Ils m’ont soigné grâce à des pratiques guyanaises, mélanges de potions et de prières, et l’un d’entre eux m’a dit : « tu vois, Julien, pour toi c’était le bon moment. » Ce sont les premiers à m’avoir fait accrocher ce monde-là. »

Retour en Guyane et aux dessins automatiques, autrement dit faits « dans un état second »… « D’une part, je travaillais alors pour une association et devait évaluer les populations animales en zone vierge, dans la grande forêt. Je marche, je marche, je percute par inadvertance un nid de mouches à feu parce que j’étais absorbé dans la contemplation de perroquets et bing ! les guêpes m’attaquent la main. Je reste dans les vapes une heure, je me relève, retourne à mon campement où je vais rester dans le hamac durant 3 jours, avec ma main qui a triplé de volume et pour seule compagne une petite souris qui vient me visiter. Bref à l’issue de ces 3 jours, la pluie est tombée. Sauf que je l’ai senti avant, parce que je sentais les arbres autour de moi qui vibraient en liesse, donc moi aussi je vibrais, ce qui est une expérience, qu’on peut qualifier de mystique, assez intense.

D’autre part, 2 ou 3 ans plus tard, je vais me faire vacciner contre la fièvre jaune au comptoir Air France, derrière les Invalides. On est le 16 mai 2007, jour de l’investiture de Nicolas Sarkozy. On tire les 21 coups de canons, et quand les canons ont tonné, j’ai ressenti le son d’une manière tellement étrange que j’ai eu la sensation qu’il me traversait. Là-dessus, sans attendre je prends le métro, direction la basilique Saint-Denis, ayant un travail à faire sur la lumière. Dans le métro, devant moi, je vois les gens vibrer…Bref, une fois dans la basilique j’ai eu ce qu’on appelle une belle crise mystique devant la lumière des vitraux ! J’ai passé les 15 jours suivants entre pleurs, frissons, dans un tel état second et de fatigue que je me suis mis devant la feuille et les dessins sont venus d’eux-mêmes sans que je décide rien, contrairement à maintenant. Là je peux dire que j’ai été un simple « passeur d’images », sans volonté de créer. J’ai fait 70 dessins dans cet état, mais les 20 premiers l’ont vraiment été dans un état de transparence complète de mon être. » Pratique récurrente dans le chamanisme, l’intoxication biologique avec du venin ou l’inoculation volontaire d’un corps étranger dans l’organisme humain, est bien connue provoquer mille et un bouleversements des sens en même temps qu’un accroissement de la perception de ce que nous nommons la réalité.

Et si, comme pour Julien Salaud, une nouvelle race d’artistes juste éclose était aussi là pour montrer à un public en mutation qu’il existe une autre réalité par-delà celle que nous pouvons voir et toucher ?

« Il y a un vrai questionnement de la part des gens de nos jours dans un peu toutes les directions. Je crois qu’il va se produire beaucoup de belles choses un peu partout au même moment. Personnellement je suis très confiant, nous sommes à une charnière, pas seulement dans l’art. Les gens se cherchent autrement, certains vont bien parvenir à se trouver. On le sent dans l’air, il se passe quelque chose, non ? » » A la bonne place. Au bon moment. Grand admirateur des peuples premiers et de leurs arts, André Malraux avait prophétisé que le 21e siècle serait religieux ou ne serait pas. Remplaçons le mot religieux par spirituel, et tant pis si la sentence est controuvée. L’augure, lui, est bien d’actualité. Les artistes nous montrent-ils un autre chemin ? « Artiste, ce n’est pas un métier, dit Julien Salaud. C’est une vocation dont on peut essayer de vivre. »

L’expo du moment : Julien Salaud est représenté par la galerie Suzanne Tarasieve, 7 rue Pastourelle, 75003 Paris http://www.suzanne-tarasieve.com/

Galerie Da-End. Rencontres du troisième trip ?

Espèce en mutation forcée constante, l’art contemporain donne aussi d’étranges rejetons, des chimères biologiques produites à l’appel du vide à prendre, de la place à combler, comme le trou entre deux pavés attire les racines d’une plante. Pour les septiques à l’art contemporain, une visite à la galerie Da-End s’impose. Les maîtres des lieux les entraîneront sur des territoires visuels et immersifs aussi riches que peu exhibés. D’abord l’endroit. De larges marches élèvent le visiteur, le soustrayant à ce bout de trottoir du 6e arrondissement proche de la Monnaie de Paris.

A l’intérieur, les yeux s’habituent à l’obscurité. Les poutres, les murs et le sol noirs diffusent une pénombre circulaire. Da-End signifie ovale en japonais. « Les gens qui entrent poussés par la curiosité nous croient gothiques ou quelque chose d’approchant. Mais nous en sommes assez loin en fait ! » Quynh Diem s’amuse de l’idée réductrice d’exposer crucifix et autres crânes. Quynh et son partenaire Satoshi Saïkusa ont ouvert Da-End en 2010. Lui est japonais et photographe ; elle est d’origine vietnamienne et passionnée d’art. Ensemble, ils ont eu la volonté de faire émerger un ovni au sein du paysage des galeries parisiennes, à deux pas de la Seine.

La vocation de Da-End est de proposer une alternative à l’art popet parfois criard qu’on peut voir partout. En effet, les œuvres présentées le sont en rupture du continuum art-argent. Certaines d’entre elles restent abordables, beaucoup sont séduisantes par le pouvoir d’attraction surnaturel qui s’exerce. La galerie évoque une boîte de Pandore. Monstrueux ou angélique, symbiotique et amniotique, propice à la rêverie, à la fantasmagorie, à l’hallucination, l’atmosphère qui baigne Da-End rampe au sol ou s’agite en vitrines, trempe son suc dans les eaux-fortes du noir. On pense aux gravures d’Odilon Redon ou aux nouvelles d’Edgar Allan Poe. Ici, point d’œuvres en néons…juste la pulsation cardiaque d’un cœur qui bat sur un mur, création digitale de Pascal Haudressy.

Car les nouvelles technologies font aussi partie de la vision du duo, qui évite de cloisonner les expressions créatives dans des boîtes trop bien étiquetées… « C’est vrai que nous avons une appétence pour les artistes qui expriment des idées sombres ou profondes, continue Quynh Diem, fruits d’une vraie réflexion entre l’art, la vie, la mort, mais ce ne sont pas des idées pessimistes ou graves pour autant. Nous aimons les artistes avec un univers fort. Qui disent quelque chose de l’intériorité des êtres, de leurs pensées secrètes, de leur âme…

Pouvoir aborder des sujets profonds et éternels en rêvant sur de beaux objets, c’est précieux. » Quatre ans après son ouverture, Da-End réussit à faire exister son identité forte dans un milieu qui, contrairement aux idées reçues, tolère à grand peine les paris de côté. « C’est une chance pour nous d’être à Paris qui est une des places de l’art contemporain dans le monde. Nous devons encore nous imposer, explique Quynh Diem. C’est délicat pour une jeune galerie telle que la nôtre de faire sa place en marge des autres. D’autant que notre univers est très défini. Dernièrement, nous étions présents au salon Art Paris Art Fair, et les retours étaient très positifs. Nous sentons les gens curieux d’autres propositions artistiques contemporaines. »

Collectionneurs et amateurs d’art sans frontières commencent à s’intéresser à cette galerie atypique, hors-normes dans les choix d’artistes qu’elle expose. Da-End, c’est aussi des expositions saisonnières. Notamment une fois par an, où la galerie fête l’arrivée du printemps avec l’inauguration d’un « cabinet ». En 2014, le Cabinet Da-End 04 réunit sculptures, dessins, estampes, bucranes, cristaux, etc. dans l’esprit desWunderkammern (chambres des merveilles) à l’ancienne. En résulte un projet collectif entre artistes de la galerie, artistes invités et pièces de collections privées. Une cohérence entre le fond et la forme du thème à laquelle tiennent les propriétaires. Autrement, comme le souligne Quynh Diem : « on perdrait complètement de vue notre but qui est d’assumer le commissariat de nos propres expos, les monter avec nos artistes, avoir une vraie collaboration et un vrai partage avec eux. Si on cesse d’avoir cet objectif, on tombe dans la vente pure et ce n’est pas ce qui nous intéresse. »

Paravent aux merveilles, l’écrin Da-End est radical et subversif dans son propos, presque à contre-courant des modes en parlant à notre subconscient. « Cette attirance pour le ténébreux et le limbique nous vient peut-être de notre culture asiatique, avance Quynh. Mon partenaire Satoshi est japonais. Chez lui, les Yōkai, esprits, fantômes ou monstres, apparitions surnaturelles sont très présents. Quant à moi, même si je peux apprécier d’autres univers, le mystère me parle aussi, donc nous devions rester cohérents avec nos origines. »

Avant d’ajouter : « plus que les ténèbres ou le macabre, c’est le mot réalisme qui nous convient le moins en définitive. A travers l’art, nous sommes en recherche d’autre chose que ce qu’on appelle la réalité. C’est une recherche du monde onirique, du monde surréaliste. Et l’enjeu serait même de définir ce qui vient demain. Quelle serait une juste définition de l’après-surréalisme ? »

Da-End représente une vingtaine d’artistes permanents, toutes générations, tous supports et tous parcours confondus. Francs-tireurs, autodidactes ou pétris de la culture classique des Beaux-arts, chacun est dépositaire, à sa manière singulière, de ce que l’art sera demain. Des Ophélie préraphaélites aux entrailles ouvertes peintes sur soie de l’artiste nippone Matsui Fuyuko, chantre du néo-nihon-ga(renouveau de l’art traditionnel japonais), aux enfants recouverts de plumes de Lucy Glendinning. Des poupées-sculptures troublantes de Paul Toupet, en passant par les lémures de verre soufflé de Kim Duong.

Des peintures animales de Lionel Sabatté, à un étonnant aquarium d’Apolline Grivelet. Tout chez Da-End n’est que flux, calme et étrangeté. Comment les galeristes voient-ils la suite ? « Il y a un rythme d’évolution pour les jeunes galeries, déclare Quynh Diem. Comme un temps nécessaire pour grandir. C’est lent mais constant. Après le temps de la réflexion, nous en sommes au temps de la construction. On espère que de notre énergie va émerger quelque chose de différent, à Paris et à l’étranger. »

L’expo du moment : L’artiste française Cendrine Rovini pour sa seconde exposition solo « Locus Amoenus » et Jean-Benoist Sallé pour son installation « Lever d’Aurore ». Du 12 juin au 24 juillet 2014. Galerie Da-End, 17 rue Guénégaud, 75006 Parishttp://www.da-end.com/

Fetart : dans l’objectif de la photographie contemporaine

Fetart, c’est d’abord un grand cri d’amour à l’art de la photographie et à ceux qui le font. C’est ensuite une Association loi 1901, sise dans le nord-est parisien, où officie un groupe de bénévoles investis à promouvoir la photographie contemporaine auprès du plus grand nombre. Professionnels de l’image, institutions, galeristes, agents, responsables de foires connaissent tous la maison et puisent dans son vivier de talents. Connectée, populaire et bien dans son époque, l’association est la vigie de la nouvelle création.

L’équipe Fetart est aussi organisatrice de Circulation(s), le festival de la jeune photographie européenne. Après trois éditions au Parc de Bagatelle, l’édition 2014 de Circulation(s) a occupé l’immense espace du CENTQUATRE, dans le 19e arrondissement de Paris. Une vocation résolument open source, ouverte à un large public, puisque Circulation(s) est en accès libre. Une volonté de mise en avant de l’artiste, enfin. 44 photographes en provenance de tous les coins de l’Europe peuvent ainsi y montrer leur travail, leur vision du monde.

Fondée en 2005 par Marion Hislen, Fetart regroupe plusieurs passionnés de la première heure. Parmi eux, Audrey Turpin, coordinatrice archi-dynamique : « longtemps Fetart, ça n’a été que des filles, ce qui nous a valu le surnom des « amazones de la photo » ! Notre budget expositions étant quasi nul, c’est le système D qui a primé. On faisait des expos dans des lieux mis à disposition bénévolement, puis on a lancé des appels à candidatures, réalisé la promo de jeunes photographes, lu des portfolios, etc. Fetart a grossi, gagné en crédibilité et en réseaux pour, en 2008, faire un appel à candidatures, cette fois européen, lors du mois de la photo. L’expo, intitulée déjà Circulations, a été un succès. Du coup, ça nous a donné l’envie et les moyens d’un évènement pérenne…Et avec le temps que tout ça germe, le festival Circulation(s) est né en 2011. »

Passée dans un cabinet d’ingénierie culturelle, puis par la case galerie d’art, Audrey Turpin avoue une passion pour l’art photographique et la promotion de ses jeunes pousses. « Quand on voit l’énergie qu’on arrive à mobiliser, rien qu’avec du bénévolat et l’investissement personnel des gens, c’est assez stimulant. » Si certains photographes vivent de leur art, beaucoup sont encore dans un entre-deux qui ne leur permet pas de transformer la pellicule en pain. Heureusement, les associations comme Fetart sont là pour promulguer leur travail et accroître la visibilité de leurs œuvres. « Il y a des photographes qui ont déjà un lien avec l’image dans leur métier, secteurs des médias ou de la presse. D’autres en revanche, ça n’a rien à voir. On a des profils très divers, ce qui est riche. Du coup leurs photos et leurs inspirations sont très différentes aussi. »

Montrer la différence, c’est aussi l’enjeu de Fetart. Une mission qui se heurte aussi à la réalité financière et au manque de subventions. « Les subventions, c’est indispensable à la bonne marche d’un projet de cette ampleur, dit Audrey Turpin. Nous jouissons d’une belle notoriété, parallèlement notre budget est dérisoire. C’est vrai que le bénévolat a ses limites. On a aussi une volonté de professionnaliser notre structure pour qu’elle se développe du mieux possible. » Quel rapport entretient Fetart avec les galeries et marchands d’art ? « Les artistes qui ont été repérés par Fetart, puis par des galeristes avec des expos à la clé, ça arrive souvent, donc nos rapports sont étroits, décrit Audrey. Maintenant, c’est vrai que nos fonctions n’ont rien à voir. Ça fait bien 15 ans que la photographie est reconnue dans le marché de l’art. Andreas Gursky, Cindy Sherman, les photographes se vendent autant que les peintres. Mais nous faisons un travail de repérage et de promotion, eux font de la vente. L’important c’est que chacun serve les artistes et les photographes. »

Et l’actu prochaine ? « Fetart est présent chaque année aux Rencontres de la photographie en Arles où nous faisons des lectures de portfolios, ce qui est aussi l’occasion de repérer et promouvoir des talents. » Une anecdote piquée parmi d’autres : « on a eu une jeune photographe qui faisait des études d’architecture, confie-t-elle. La photo était une passion chez elle mais ses parents n’approuvaient pas. Le fait qu’elle ait été sélectionnée, qu’elle ait été exposée par Fetart à Circulation(s) lui a donné une légitimité et assez de confiance en elle pour s’écouter et se lancer vraiment dans ce métier. Quand vous entendez ce genre d’histoires, ça vous encourage et ça vous implique encore plus. Là, je sais vraiment pourquoi je fais ça. » La passion d’Audrey Turpin cacherait-elle une vocation de photographe ? « Oh, non ! s’exclame-t-elle en souriant. C’est un vrai métier d’être photographe ! »

L’expo du moment : La tournée hors-les-murs à travers l’Europe des photographies de Circulation(s) 2014. Plus d’infos sur http://www.fetart.org/