Célébré aux côtés de Limonov avec lequel il partage un militantisme politique vaseux à force de troubles, soutien de la coalition « L’Autre Russie » et pilier d’une contre-culture étonnamment en vogue dans une patrie si muselée, Prilepine s’est distingué grâce à un premier roman dont le titre annonçait la feuille de marche à suivre : « Pathologies » (Editions des Syrtes, 2007). Suivront « Le Péché », « San’kia », puis son recueil de nouvelles éthyliques « Des chaussures pleines de vodka chaude » (Actes Sud, 2011).

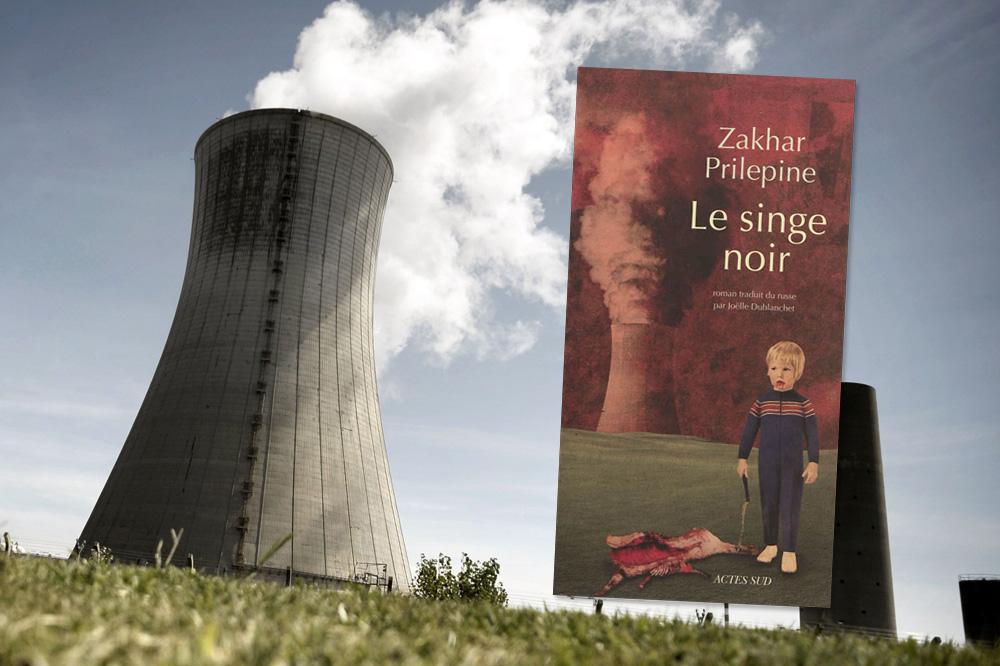

Aimant mixer les genres avec une dérision caustique et un sens de l’humour bien particuliers, Zakhar Prilepine a pour habitude d’agiter ses personnages dérisoires au milieu d’intrigues existentialistes riches d’un ressentiment atavique. C’est un peu comme si Dostoïevski rencontrait Groucho Marx dans les couloirs du magazine Rolling Stone ! Prilepine est un homme de médias. Son narrateur est donc journaliste. Paumé, d’ailleurs. Dans « Le singe noir », on boit de la bière bon marché, on se goinfre de sirniki et de pelmeni, mais il y est surtout question de désœuvrement. Est-ce de l’homme ou de la Russie tout entière ? Celui du narrateur/journaliste se tapit sous l’affligeante reptation d’une situation maritale qui lui va autant qu’un vieux jean troué…Et puis qu’attendre d’un homme marié avec enfants, aux prises avec une maîtresse qui le cocufie, et fasciné par les tours de trottoir d’une prostituée au prénom trop blessant : Oksana ? Une enquête bien sûr !

La sienne va l’amener à tenter de résoudre le mystère qui plane autour du massacre des habitants d’un immeuble. Une hécatombe qui, dit-on, aurait été perpétré par de jeunes bambins de 7 à 14 ans…Autour d’un laboratoire aux tendances manipulatrices et eugénistes, se télescopent alors médecins, policiers et bambins dont l’existence même pourrait bien dissoudre celle du narrateur dans les limbes…Le lecteur complice suit incrédule certains rapprochements, prétextes à l’éveiller à d’effrayantes vérités. Saviez-vous que, de la Chine à la Rome antique, des petits soldats d’Afrique aux hordes puériles du Moyen-âge, les enfants encore en bas âge sont préférés pour accomplir les travaux de torture et de mise à mort ? Car, de manière consubstantielle à cette innocence dont les pédopsychiatres ont aimé les parer, « les enfants ne connaissent pas les catégories de bien et de mal ». Et le lecteur/narrateur d’être plongé dans un abîme poisseux de réflexions…

Mais Zakhar Prilepine est romancier avant tout. Son devoir n’est pas de dégoûter, juste de régaler. Parallèle aux considérations très instructives des conséquences de la privation d’ocytocine sur l’enfant (hormone produite par le cerveau, responsable de l’attachement filial), l’auteur prend soin de tempérer ce trop-plein de nourrissons/bourreaux par un décalage de la réalité. Au pays de l’absurde, qu’est-ce qui est vrai ? Idées noires et rire jaune, ce « Singe noir » exhale infiniment plus le sale fumet des livres de David Peace que la frigidité des nanars « Les enfants du maïs »…. Un désherbant systémique des terres grasses et mauvaises de la Mère Russie façon Roundup de l’esprit, qui fait se réfléchir narrateur et lecteur dans le limon vitreux de l’innocence. Qu’elle soit réelle ou de façade.

Des souillures de l’Histoire qui font tâche d’huile, il en est aussi question du côté de « Dans le jardin de la bête » de l’américain Erik Larson, publié au Cherche-midi éditeur. Autre temps, autre lieu. Ici, le récit narre les affres et les tourments intérieurs de William E. Dodd, personnage ayant réellement occupé une fonction singulière et qui aurait dû rester anecdotique, nonobstant le contexte tout à fait particulier de sa nomination au poste d’ambassadeur américain : à Berlin, en 1933, soit l’année de l’accession d’Adolf Hitler à la chancellerie et juste avant la « Nuit des longs couteaux ».

Précisons-le : Erik Larson n’est pas Ken Follett. Ceux qui attendent des rebondissements mus par un rythme et une science appliqués du coup de théâtre risquent de rester sur leur faim. Mais, comme l’appétit vient en mangeant, ils pourront peut-être se laisser convaincre de s’attabler à la suite de Larson pour une authentique histoire de domination et d’espionnage. En effet, quoi de plus terrible que de savoir sans voir ? A ce stade, il n’est pas inutile de rappeler qu’Erik Larson, journaliste, s’est fait une profession d’adapter fidèlement des faits-divers historiques au format romans, la légitimité des premiers ne pouvant jamais prétendre à la noblesse des seconds, de part les abondantes notes de fin d’ouvrage et cette fameuse caution « Histoire Vraie » qui peut autant pétrifier le savoir-faire du romancier qu’une ceinture de chasteté, celui de la putain.

La forme, ensuite. « Dans le jardin de la bête » répertorie les écarts du devoir et de la conscience sous la forme du journal ou du rapport, gaines martiales et péremptoires. Les dialogues y sont rares, dès lors l’interaction se trouve ailleurs : dans le plaisir de documentaliste défricheur dont on devine qu’il a été le plaisir de l’auteur au cours de la rédaction de son manuscrit. « Dans le jardin de la bête » appartient à ce genre hybride de livres qui se tiennent à la frontière du rêve et de la réalité. Car Erik Larson n’est pas historien, son livre s’apprécie comme un plaidoyer élégiaque a posteriori. Il informe plus qu’il ne divertit. En sort-on pour autant averti ? C’est tout le mal qu’on lui souhaite.

(« Le singe noir » de Zakhar Prilepine, éditions Actes Sud, traduit du russe par Joëlle Dublanchet, sortie septembre 2012, 320 pages, 22,50€ / « Dans le jardin de la bête » d’Erik Larson, le Cherche-Midi éditeur, traduit de l’anglais (USA) par Edith Ochs, sortie 23 Août 2012, 656 pages, 21€)