« Et moi, qui suis-je ? »

Une terre promise d’un âge d’homme,

pour « Devenir son propre témoin,

fournir des pièces à conviction,

dresser un inventaire de soi. »

Au risque de soi : « Ce que j’ai toujours voulu, c’est être poète. »

« J’écris pour vivre complètement ce que je vis », une vie totale en quelque sorte…

Une figure complexe, à la fois novateur, passionné des jeux de langage, éclaireur, animé par une exigence de l’engagement, des possibles conditions de vivre son « âge d’homme », et qui sont autant de miroirs constitutifs à ses amitiés artistiques, « règles du jeu » entre la littérature et l’art :

« J’ai d’abord voulu jouer le rôle de Rolla, ensuite celui d’Hamlet ; aujourd’hui celui de Gérard de Nerval. Lequel demain ? »

Né en 1901 et mort en 1990, Michel Leiris fréquente dès 1921 le Paris des noctambules. Il y fait la connaissance de Max Jacob et d’Erik Satie. En 1929, rompant avec le surréalisme, Leiris entre à la revue Documents, dirigée par Georges Bataille, Georges-Henri Rivière et Carl Einstein. Il y publie ses premiers articles sur l’art et des articles où sont introduits des récits autobiographiques. En 1931, il accompagne en tant que secrétaire-archiviste la mission ethnographique Dakar-Djibouti, au cours de laquelle, il écrit l’Afrique fantôme publié chez Gallimard. Il y fait le constat d’une « Afrique impénétrable, tout en revendiquant une totale subjectivité pour atteindre l’objectivité ». C’est en 1926, que Leiris voit sa première corrida à Fréjus avec Picasso. En 1935, il rencontre Marcel Duchamp et Jacques Lacan. Puis en 1948, Leiris prend la direction de la collection Espèce humaine aux éditions Gallimard et signe en 1960 le Manifeste des 121 (droit à l’insoumission dans la guerre d’Algérie)…

« Vers la fin de 1927 ou le début de 1928, au retour de ce voyage en Grèce, je fis le rêve suivant : Je suis couché avec *** nue, étendue sur le ventre. J’admire son dos, ses fesses et ses jambes, tous merveilleusement polis et blancs. En embrassant la raie médiane je dis : « la guerre de Troie ». À mon réveil je pense au mot DÉTROIT, qui sans nul doute explique tout (détroit = ravin des fesses). Cette phrase « la guerre de Troie » sent à plein nez l’archéologie et le musée. Et, de fait, le musée est un ressort presque aussi puissant que l’antiquité pour ma délectation. Dans un musée de sculpture ou de peinture, il me semble toujours que certains recoins perdus doivent être le théâtre de lubricités cachées. Il serait bien aussi de surprendre une belle étrangère à face-à-main, qu’on aperçoit de dos contemplant quelque chef-d’œuvre, et de la posséder ; elle resterait, apparemment, aussi impassible qu’une dévote à l’église ou que la goule professionnelle qui, après avoir consciencieusement fait le travail pour lequel vous l’avez payée, se penche sur la blancheur de la toilette afin de libérer sa bouche souillée, puis se brosse vigoureusement les dents et crache encore, avec un bruit mou qui tout ensemble vous fait défaillir et vous fait froid au cœur. Rien ne me parait ressembler autant à un bordel qu’un musée. On y trouve le même côté louche et le même côté pétrifié. Dans l’un, les Vénus, les Judith, les Suzanne, les Junon, les Lucrèce, les Salomé et autres héroïnes, en belles images figées ; dans l’autre, des femmes vivantes, vêtues de leurs parures traditionnelles, avec leurs gestes, leurs locutions, leurs usages tout à fait stéréotypés. » – Michel Leiris, in. L’Âge d’homme, 1939, « Lupanars et musées ».

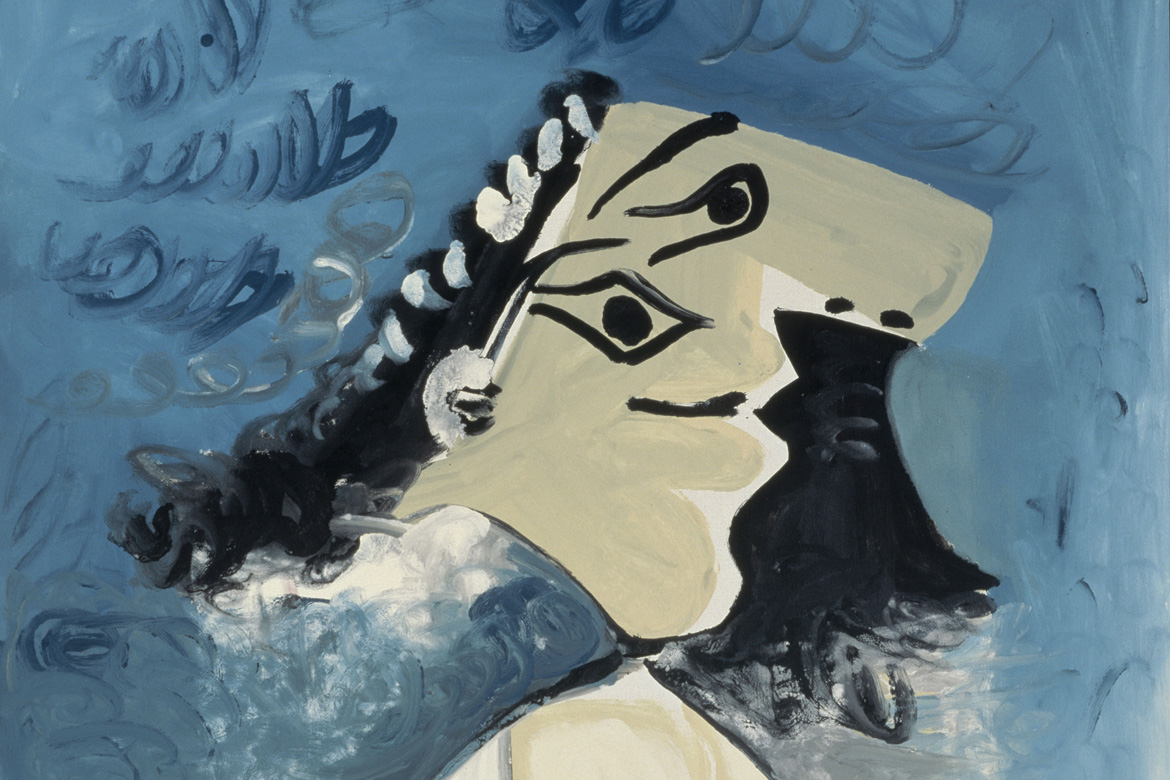

Parmi les quelque 350 œuvres présentes dans l’exposition, travaux des artistes qui furent des intimes de Leiris tels Joan Miró, André Masson, Alberto Giacometti, Pablo Picasso, Wifredo Lam, Francis Bacon, on trouvera des objets d’art africains, un riche corpus d’archives, des manuscrits, livres et livres d’art, films, photographies de Leiris, des portraits par Man Ray, par Brassaï ou Duncan, avec Picasso, avec Bacon, après la lecture du Désir attrapé par la queue, avec entre autres Lacan, Reverdy, Simone de Beauvoir, Camus, Sartre, Michel Leiris chez lui, à son bureau, mais aussi Leiris sous la tente, en casque colonial parmi lesquels de magnifiques objets Dogons comme par exemple, le Masque et poitrine postiche de jeune fille.

L’exposition Leiris & Co est à voir comme « un regardant » qui tel un ethnologue, remonterait le temps perdu d’un savoir immense, en suivant la loi des mots et du désir, du savoir des masques Dogons aux différents portraits de Leiris réalisés par André Masson, Man Ray, Pablo Picasso, Francis Bacon, Jean-Michel Alberola… Mais aussi comme l’exposition d’un collectionneur qu’il faut ressentir comme un homme qui marche debout, personnage fragile, symbolisant l’homme, le visiteur déambulant de salle en salle vers un monde meilleur, vers un monde de la métamorphose, de la Transmutation, fusion alchimique en un tout absolu :

« Quelque chose de prestigieux (..). Quelque chose d’insolite (..). Quelque chose de dangereux (..). Quelque chose d’ambigu (..). Quelque chose d’interdit (..). Quelque chose que, somme toute, je ne conçois guère autrement que marqué, d’une manière ou de l’autre, par le surnaturel. » – Michel Leiris, in. Le sacré dans la vie quotidienne, 1938.

Dans la salle des Miró, Leiris nous interpelle sur la façon d’aborder l’œuvre du maître et dont les aspirations se rejoignent dans l’écriture d’un nouveau langage, trace du cheminement de la « divagation » de la perception selon Leiris, une arabesque de la ligne et du désir sans fin : « faire le vide en soi, la regarder sans arrière-pensée et s’y baigner les yeux. » – Autour de Joan Miró, 1947.

Nous découvrons ensuite la salle de la Tauromachie avec de nombreux tableaux de Picasso, d’André Masson…Leiris écrira trois textes autour de ce thème : Tauromachies (1937), Abanico para los toros (1938) et Miroir de la tauromachie (1938), avec des dessins d’André Masson, et d’une manière générale, une métaphore de l’art et de l’amour, une tragédie réelle par la ritualisation des « actes », un essoufflement jusqu’au combat ultime, celui de perdre la vie.

La salle Giacometti est comme suspendue, insaisissable, à l’image sans doute du dialogue fraternel entre Leiris et Giacometti, qu’ils surent entretenir jusqu’au dernier instant, au point incertain du retour quand au lendemain de la tentative de suicide de Leiris dans son bureau, Giacometti vient y réaliser des portraits (Vivantes cendres, innommées) ; quand à son tour Leiris, sera en 1972, après la mort du sculpteur, dans l’atelier, pour organiser la sauvegarde des traces de la main à l’œuvre : « Scruter la masse immense d’inconnu que propose le dehors, donner corps à quelques parcelles de la féerie que l’on porte au-dedans… rendre compte de ce qui est et exprimer l’émerveillement intérieur. » – Alberto Giacometti, 1963

Puis vient, au fil de cette marche initiatique, la salle où sont exposées les œuvres de Francis Bacon : un envoûtement ! Si pour Bacon le visage de Leiris est émouvant, pour Leiris, la figure de Bacon révèle une « tendre détresse d’homme » qui traduit la vie tout en intensité. Leiris a écrit à propos de Bacon : « Il insiste sur une notion centrale, celle de la présence que ces œuvres imposent à celui qui les regarde. » On peut y admirer dans une salle spacieuse et généreuse l’intimité des œuvres exposées : les deux portraits de Michel Leiris réalisés en 1976 et 1978 bien sûr, mais aussi, Head VI (1949), Lying Figure (1969), Portrait of George Dyer in a Mirror (1968), Female Nude Standing in Doorway (1972) et l’énigmatique tableau Study of the Human Body (1981-1982).

« En 1935 Sangha Gogoly » de Miquel Barcelo, 2000 ; « portrait de Michel Leiris » par Alberola, 1994

« Il ne saurait y avoir pour moi un plan de l’art et un plan de la vie. L’art n’est pas distraction mais transfiguration de la vie ; il doit s’y intégrer et non pas l’embellir comme un ornement ajouté. » Michel Leiris, Operratiques, Gallimard, 1992.

Pourquoi la vision de Michel Leiris accompagne-t-elle encore notre imaginaire avec autant d’acuité ? L’exposition qui se déroule actuellement au centre Pompidou-Metz est un bonheur manifeste qui traduit et donne sens à cette nécessité du « réel », mais aussi à la rêverie du temps qui passe, aux multiples facettes du sensible, à la beauté simple d’une évasion, au chuchotement mystérieux des plaisirs mythiques et mystiques, à une ethnographie de l’œil, iris d’une « beauté pure » devrait-on dire.

Il est certain que l’accompagnement du discours philosophique envers les artistes est au cœur de l’authenticité totale de l’œuvre, non pas comme une fuite, exprimée dans les rêves par les surréalistes, mais bien dans les « possibles du réel » qui nous éclairent par tous ses spores. Non en une réalité en trompe-l’œil, contraint de vendre son art, de se vendre comme une chose, mais comme une intimité, une « présence réelle ». Non celle des fausses influences, de l’image de soi, pour soi, des maux de rabais, des mots utilisés comme un balai, « ballet » du langage poussant la poussière des paroles inutiles, des postures de circonstances, des idées sans lendemain, pour qui ne prend pas en compte l’espérance et la violence des hommes.

On ne peut s’empêcher de s’interroger sur l’âme profonde de Leiris, une altérité en miroir, comme le rappelle l’écrivain et critique littéraire Michel Contat, dans le catalogue accompagnant l’exposition (éditions Gallimard) : à la mort de Sartre, en avril 1980, Leiris y saluait Sartre comme « un pessimiste qui parvenait quand même à connaître la joie, alors que lui-même avait toujours été porté à désespérer. C’était un réconfort. » C’est exactement cette sensation que nous ressentons, une ivresse des sens mais aussi une mélancolie du tout, perdu dans un autre âge et pourtant si proche, signes des hommes romantiques, époque révolue de nos jours…

(« Leiris & Co. Picasso, Masson, Miró, Giacometti, Lam, Bacon… » au Centre Pompidou-Metz, du 3 avril au 14 septembre 2015, http://www.centrepompidou-metz.fr/ ; catalogue de l’exposition, coédition Gallimard/Centre Pompidou-Metz, Collectif, sortie 17 avril 2015, 400 pages, 49€)