La mer justement. C’est bien sûr l’Océan Atlantique qui sépare l’Amérique de l’Irlande. Qui sépare vraiment ou qui lie ? Nous sommes, déjà, au cœur du propos du roman : l’Irlande et les USA sont tricotés (comme les chapitres de ce livre) ensemble jusqu’à l’identité, la confusion, la fusion. L’Atlantique n’est pas ! Les Irlandais ne connaissent que le « Transatlantique » tant leur histoire, depuis le XVIIIème siècle, est liée au Nouveau Monde. Comme si un pont aérien permanent était suspendu entre les deux pays, comme si les « oies sauvages » avaient tiré les câbles de ce pont, invisibles mais indéfectibles.

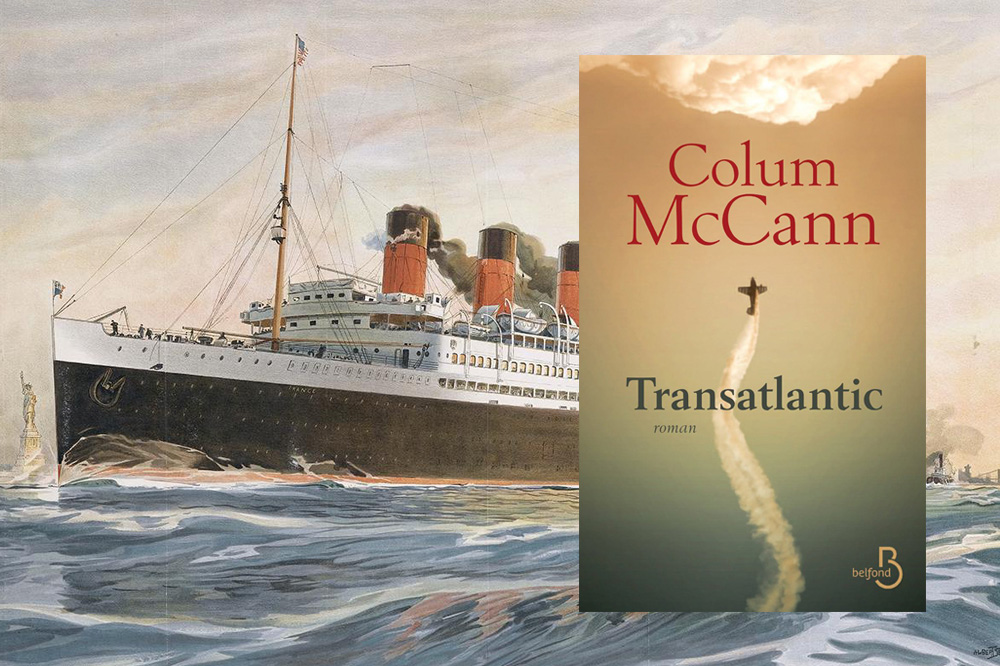

C’est d’ailleurs ainsi que commence cet opus : au-dessus de l’Atlantique. 1919, Alcock et Brown, aux commandes d’un bombardier « désaffecté » de ses missions guerrières, réalisent le premier courrier postal USA/Irlande. Donner corps au rêve du lien anime leur folle entreprise, réduire la distance encore entre les deux terres.

« En épuisant l’esprit, qui pense surtout à éviter les nuages, conserver coûte que coûte un horizon, une ligne de visée. Le corps invente des virages. L’oreille interne déforme les angles au point qu’un seul instrument reste fiable : le rêve d’y arriver. »

Toute la première partie du livre semble composée de nouvelles. Trois nouvelles qui posent la ligne de basse continue, l’incroyable liaison des destins croisés de ceux qui vivent d’un côté et l’autre de l’Atlantique, des aviateurs aventureux aux politiques qui ne le sont pas moins en passant par le fascinant voyage en Irlande d’un esclave noir affranchi, Douglass, qui vient en 1846 présenter son livre, pamphlet anti esclavage, aux notables et populations irlandaises. Douglass, noir émancipé, accueilli comme une personnalité importante par les édiles, vêtu avec raffinement, beau parleur : l’esclave en fait va vite s’apercevoir que les Irlandais du peuple sont bien plus pauvres, bien moins libres, bien plus meurtris dans leur corps et leur vie que lui. La faim – celle qui fera partir justement les Irlandais par bateaux entiers vers le rêve américain – la terre ingrate.

« La loi de la terre, tacite, affreuse, incontournable. »

La deuxième et la très brève troisième partie constituent et révèlent la confluence des récits, des personnages, des époques. Sous l’écriture fluide, précise, soyeuse de McCann, on assiste à ce qui constitue un miracle littéraire : la naissance d’une ode romanesque. Chaque chose, chaque être, prend sa place, lumineuse, évidente. On retrouve nos personnages en d’autres temps et McCann martèle son obsession : les autres, les mêmes, la misère, la guerre (de sécession, civile), la réussite, tout est en écho des rives de la Charleston Bay aux rivages de Cork.

La guerre qui a su si bien déchirer les deux pays. Celle que Lily, infirmière de fortune, découvre de ses yeux terrifiés lors de la déflagration civile de 1861.

« Jamais encore elle n’avait vu une telle boucherie. Avec leurs yeux trop grands, trop tristes, même les chevaux avaient de la peine à le croire. »

Et de l’autre côté, comme un écho sinistre dans le temps et l’espace :

« Meurtre à Derry. Un membre des paramilitaires. Revendiqué, diffusé. Les hommes de la violence, leurs absurdes représailles. Trevor Deeney. Dans sa voiture à côté de sa femme, tué à bout portant. Pour quoi faire ? Y a-t-il jamais eu une raison ? »

Architecte et styliste hors pair, McCann varie les tons, les rythmes, les champs lexicaux à mesure de ses besoins narratifs. Son écriture est puissante comme un flot marin, avec cette capacité fascinante de nous emporter entiers dans une scène, dans un portrait, dans une détresse ou une joie en quelques phrases brèves.

« Ses parents étaient des vicieux. Des ivrognes. Elle n’avait jamais rien dit. Préférait oublier. Ne voulait pas qu’on juge, refusait la pitié. Son père buvait. Sa mère buvait. Parfois, on aurait cru que les rats, les portes, les poutres, le toit buvaient aussi. »

Allusion là à Virginia Woolf que mère et fille en traversée lisent de conserve. Virginia Woolf, un fanal dans le panthéon littéraire de McCann, une source :

« Les mots s’entrelaçaient naturellement, une vie traduite dans son intégrité. Et, dans les mains de Woolf, une vision de l’humilité. »

Il faut ici rendre hommage à la formidable traduction de Jean-Luc Piningre, qui nous restitue l’envoûtement si particulier de la phrase McCannienne. Faite de silences autant que de mots. Faite d’assonances constantes, de syncopes, de rappels.

Plus le livre avance et plus on est pris par la magie de cette construction magistrale. Colum McCann va jusqu’à nous faire une offrande précieuse, nous livrer une clé cachée de son architecture romanesque, de la topographie générale de son livre (et à y regarder de près, de son œuvre) : « Nos vies sont des tunnels qui parfois se connectent, laissant entrer le jour à des moments inattendus, puis elles nous plongent dans le noir. Suivant un curieux ruban de Möbius, nous retournons à ceux qui nous ont précédé, avant, finalement, de nous reconnaître nous-mêmes. »

Le ruban de Möbius est la figure topologique de « Transatlantic ». Il se déroule, s’enroule, présente un dessus, un dessous, semble multiple et n’est en fait qu’un. Il en est ainsi de ce roman magique, foisonnant et subtil.