Pour cette femme éperdument éprise d’images, d’échanges et de Vérité, point de compromis. Sa vie et son œuvre se confondent à l’aune de ses passions. Faisant suite à la critique de son ouvrage « Love looks not with the eyes » que lui a consacré Le Mot et la Chose (lire l’article ici), voici l’occasion de laisser la parole à une artiste « hors-frontières ». Entretien révélateur.

Le Mot et la Chose : Anne Deniau, vous êtes photographe, artiste sensible de l’image…et ingénieure diplômée de l’école des Ponts et Chaussées. Parlez-nous de votre parcours et du rapport de « ceci » à « cela ».

Anne Deniau : Certains défis que l’on se lance à soi-même ne sont que des défis. Une fois le résultat acquis, il est possible de le dédaigner. Peut-être que j’avais besoin de ce niveau d’excellence, purement scolaire, avant de me tourner vers l’essentiel. Peut-être que j’avais besoin d’accomplir quelque chose sous le regard des autres avant d’oser me tourner vers moi-même, avant de revenir à l’essence, pour devenir enfin ce que j’étais. Photographe, image maker, fabricant d’images… L’ivresse de la page blanche. De ces études d’ingénieur, j’ai sans doute gardé un goût prononcé pour la technique photographique, de vagues souvenirs de cours d’optique…et une tendresse particulière pour le son du déclencheur mécanique d’un Leica M.

MC : Quels sont vos primes souvenirs liés à l’image et quand avez-vous eu le « déclic » pour devenir photographe ?

AD : Mes premiers souvenirs sont amusants, ils portent des noms tombés en désuétude, et charmants : Instamatic, Kodak, FlashCubes. Des mots aux consonances lumineuses, claquantes, vibrantes ! Ce sont les souvenirs d’enfance, pas ce que l’on nomme les photos de famille, prises par un parent plus ou moins proche, non, c’était très intime : mon frère me photographiait, je photographiais notre sœur, nous photographions tous les deux la mer et la tempête ; mon frère et moi avons posé ensemble les bases de notre premier laboratoire. L’alchimie de l’enfance, étroitement liée à l’alchimie de l’image. Ce n’est pas anodin, c’est enraciné.

Et puis, j’ai toujours regardé beaucoup de films. J’ai commencé très tôt et je n’ai jamais arrêté. Le cinéma, ça reste un mot magique. Quand j’étais étudiante, il y a eu une période où j’allais chaque jour au cinéma, j’ai écumé toutes les salles du Quartier Latin, sans relâche ! Mon père avait aussi ramené du Japon une caméra exquise, un petit objet métallique, une caméra 8mm, qui se remontait à la main. Un bijou. Il y avait la caméra, les flashes, et puis la monteuse, le projecteur. Toute petite, avec mon frère, je montais des films à la main. On coupait, on collait, on appuyait, c’était facile. Le montage numérique aujourd’hui, ce n’est pas autre chose, mais c’est moins joli.« Screen », ça veut dire écran, ou paravent ; c’est ce qui sépare, ce qui isole.

J’ai décidé de devenir photographe, d’embrasser – au sens premier, au sens d’étreinte – cette profession (ou cette profession de foi) quand je suis partie vivre au Japon, en 1995. Je changeais de planète, je laissais amis, famille, métier, et jusqu’à mon nom. Je n’en étais plus à une métamorphose près ; ou plus exactement, j’ai eu le courage de tenter de me rapprocher de qui j’étais. J’ai hésité entre les mots et les images. Ecrire, ou photographier. Ecrire me semblait trop solitaire dans ce nouveau monde qu’était le Japon. J’ai choisi d’écrire avec la lumière. Ceci étant, j’ai toujours continué d’écrire avec les mots. Je serai bientôt prête pour cette exposition-là. Bientôt. Des tonnes de feuilles, et trois livres terminés, qui attendent leur moment.

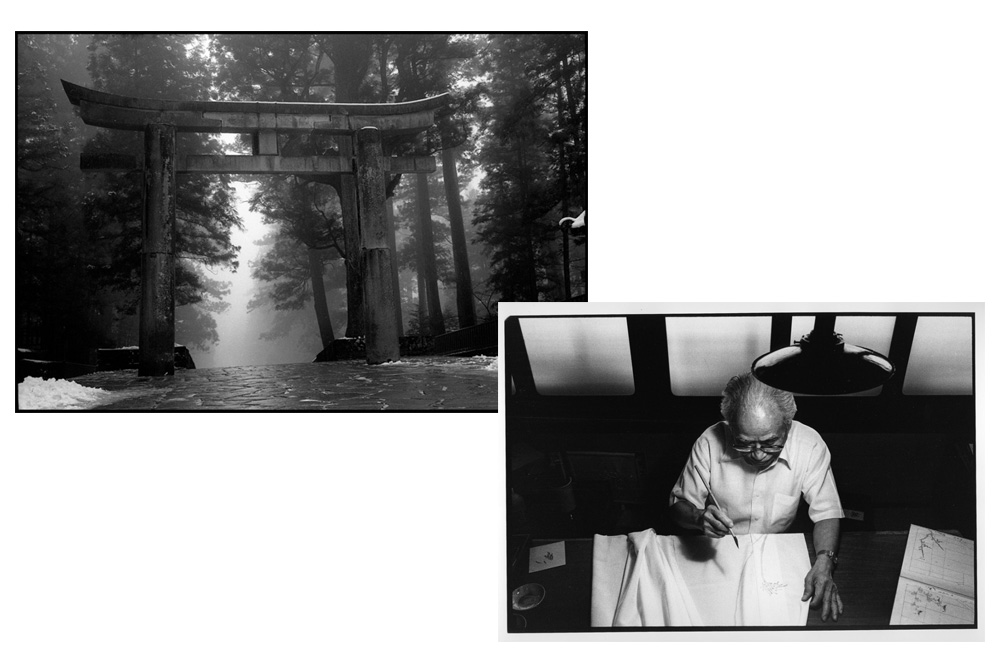

« The only possible way », Nikko, Japon, 1996 ; « Aizome, the very first step » avec Moriguchi Sensei, Kyoto, 1996

MC : Vous vous envolez donc pour Tokyo, puis Londres, où vous faîtes la connaissance de plusieurs personnalités fortes qui auront chacune leur rôle à jouer dans votre approche de la photo et du travail. Quelles sont les rencontres majeures dans ces années-là qui vous ont « sculptées » ?

AD : C’est toujours difficile de répondre à une telle question, ce serait indélicat d’oublier quelqu’un. Au Japon, les Trésors Nationaux Vivants que j’ai rencontrés, et notamment Moriguchi Kako et Moriguchi Kunihiko, père et fils. J’ai tellement appris avec eux. Les souvenirs sont très vifs. Saori Masuda, mon amie japonaise. A Londres, mon fils, né en 1998. Et Alexander McQueen, Philip Treacy, Shaun Leane. Ensuite, alors que je n’y habiterais plus, c’est encore à Londres que je rencontrai Michael Nyman. Et c’est à Tokyo, Kyoto et Osaka, que je découvrai Sylvie Guillem, en compagnie de Nicolas Le Riche.

« For a very very long time I wished I could fly over the piano » avec Michael Nyman, Mexico, 2012 ; « Question mark » avec Mathias Heyman, 2009

MC : On compare souvent un photographe à un « poète de la pellicule ». Quel est votre rapport à l’art dans votre vie de tous les jours ?

AD : Je ne saurai vivre sans art, et surtout sans rencontrer des artistes. La musique, et les mots, sont étroitement associés aux images, toujours. La peinture, la sculpture, les arts vivants, l’art contemporain… Tout se nourrit de tout. Il faut rester en éveil. Cultiver ce don si précieux qu’est la curiosité, et l’aptitude à s’émerveiller. A se mettre en danger aussi. Mais surtout la vérité, ce sont les mots de Malraux : « faire de sa vie une œuvre d’art. »

MC : Quelles sont vos influences artistiques ?

AD : Elles sont si vastes… En photographie, des maîtres comme des évidences : Penn, Avedon, Leiter… Sonia Delaunay, Nicolas de Stael… Zao Wou-Ki. Van Gogh. Vermeer. Bosch. Louise Bourgeois. Calder. Philippe Pasqua. Keith Harring. Anish Kapoor. Claude Lévêque… En musique, Michael Nyman, Philip Glass, Ravel, Satie, Purcell, Tom Waits, Nick Cave, Serge Gainsbourg… Paul Auster, Murakami, Sagan, Rilke, Cocteau. Carson McCullers. Faulkner. Truman Capote. Baudelaire, évidemment. Rimbaud, absolument. René Char. Et tellement de réalisateurs : Godard, tant pour ses films que pour ses mots. Jacques Audiard. Desplechin. Alejandro González Iñárritu. Wes Anderson. Paul T.Anderson. Pasolini. Wong Kar-Wai. David Lynch. John Cassavetes. Kubrick. Truffaut. Kurosawa. Buñuel. Haneke. Leos Carax. Clouzot. Chris Marker…

MC : En parallèle à votre activité de photographe, vous avez réalisé entre 2006 et 2011 une série de films sur la danse à l’Opéra de Paris. Votre collaboration avec Nicolas Le Riche pour « Caligula », ou Stéphane Bullion est à ce titre singulière. Comment cette connivence s’est-elle opérée ?

AD : Les films courts réalisés pour Caligula étaient des expériences insolentes. Je faisais le montage en utilisant des musiques inattendues, les Red Hot Chili Peppers ou Miles Davis. Seul Nicolas les a vus, et les a aimés. La version « officielle » était faite avec Vivaldi, comme le ballet. J’aime toujours autant ces petits films, iconoclastes. Avec Stéphane Bullion, ce fut autre chose ; une rencontre, un désir commun. Un projet insensé : réaliser un film en s’isolant et travaillant 24 heures d’affilée, devant l’océan, éclairés par la lune. Avec le geste et ses émotions, Stéphane revisitait à chaque heure la même phrase chorégraphique. Ce projet a été fait en 2010, une nuit de pleine lune, il me tient à cœur. Je n’ai pas fini de l’exposer, de le faire vivre : « 24 heures dans la vie d’un homme ». Il y a des mots, des chuchotements presque, des secrets murmurés, et la musique unique de Michael Nyman qui a parachevé le film. Tout le montage a été fait avec d’autres musiques, je n’étais pas satisfaite. Au final la musique de Michael s’est imposée. Comme si le film attendait cette musique-là pour que je puisse dire : c’est fini. Certaines correspondances nous échappent, pourtant elles sont bien vivantes. Elles sont patientes, puis tout-à-coup révélées.

« Walking with the moon », in. « 24 hours in a man’s life » project, avec Stéphane Bullion, 2010 ; « Light fall » avec Jérémie Belingard, 2013

MC : Justement, quel rapport entretenez-vous avec le corps ?

AD : La limite d’un corps, son contour, sont dessinés par la peau. La pellicule aussi ; le film, c’est une petite peau. Des surfaces sensibles. Le corps, c’est ce qu’on a trouvé de mieux pour faire parler l’âme. C’est la limite entre soi et le monde, entre soi et l’autre. C’est pour ça que c’est si troublant. Ce devrait être physique, et c’est mental. En photographie on observe autant le corps que le visage, ou les yeux. Le corps peut raconter tellement d’histoires. Il faut arriver à le faire parler, et pas seulement avec les danseurs. Le corps sera toujours la frontière et le point de contact, c’est presque sacré. Je ne peux pas toucher un corps étranger, c’est sacrilège. Je n’aime pas du tout qu’on m’approche de trop près. Il faut prendre le temps de s’apprivoiser.

Depuis quelques temps, je me sens prête pour une étape importante : photographier le nu. C’est amusant d’ailleurs, parce que l’on photographie toujours le nu en vérité, les visages et les mains sont presque toujours à découvert. Parfois, j’aime particulièrement les images sans visages, une forme de pudeur qui laisse place au langage du corps. Et le moins dit le plus. Mais le nu artistique c’est encore autre chose. C’est une double exposition. Il n’y a plus aucune zone de confort, c’est parfait.

MC : Depuis vos débuts, vous êtes déjà passée par la photographie de mode, le portrait, les reportages pour des magazines…Vous avez « capturé » des étoiles en mouvement, tels Nicolas Le Riche, Wilfried Romoli, Stéphane Bullion, Benjamin Millepied, Marie-Agnès Gillot, etc. La mode, les coulisses, la danse…Pour quel domaine artistique votre cœur bat-il le plus ?

AD : Je cherche la part d’humanité dans tous les êtres, et dans tous les artistes. Mais aussi dans un paysage à travers des gouttes de pluie. Les étiquettes me perturbent, parce que souvent mes images de mode sont des portraits, mes portraits sont des paysages, et mes paysages sont habités par des portraits invisibles. Parfois aussi un paysage peut être terriblement « tendance », ou « classique ». Comme en mode. L’ombre d’un immeuble dans Manhattan, ce n’est rien d’autre que « la petite robe noire ». Alors je ne sais pas. Mon cœur bat à l’unisson pour toutes les images, peut-être ; on me dit souvent que mes photographies – de toutes natures – sont cinématographiques, ce qui me fait extrêmement plaisir sans que je sache pourquoi ou comment.

MC : Parlons technique(s). Quel matériel ne vous quitte jamais ?

AD : Mes yeux. Et récemment, relativement souvent mais pas toujours, un Leica Monochrom. Je ne pense pas qu’il faille tout photographier, surtout aujourd’hui. Quand je vois ces téléphones brandis par milliers dans les concerts, je me demande combien de personnes vivent encore l’instant. Simplement vivre l’instant. Les photographies que je n’ai pas faites sont aussi importantes que celles qui sont inscrites. Ce qui compte c’est le regard, posé ou reçu. Je m’attriste à la pensée qu’en 2013, il n’y a sûrement jamais eu autant d’images faites à chaque seconde, et très peu de ces traces seront conservées. Les gens font des images comme des preuves d’existence. C’est René Char qui a raison : « un poète doit laisser des traces de son passage, non des preuves. Seules les traces font rêver. »

MC : Pour le Times, vous êtes la dernière photographe encore autorisée à utiliser des films. Pourquoi cette prédilection à l’heure du « tout numérique » ?

AD : Pour se souvenir de la beauté fatale de la condition humaine. Pour respecter la valeur du temps, s’incliner devant la courbe du temps. A cause du mot « développement ». Pour la beauté de l’attente, des mystères et des questionnements qui en découlent. Parce que le chemin parcouru, et les êtres rencontrés en chemin, sont plus importants que l’arrivée. Parce que le temps de pause, c’est comme le silence en musique : absolument nécessaire. Sans silence il n’y a pas de musique.

Parce que renoncer à l’argentique, c’est renoncer à apprendre de ses erreurs, c’est donc renoncer à apprendre. C’est la porte ouverte à la médiocrité. Parce que le film est aussi ingrat que généreux. Parce que la beauté d’une planche-contact ou d’un tirage argentique ne s’explique pas, elle se touche, elle se vit.

Ou alors, pour paraphraser Godard, « pour éliminer le pourquoi ».

MC : Et avant de presser le bouton, à quoi pensez-vous ?

AD : A rien. Je suis dans un état second. Je sais que dans l’inconscient les milliers d’images faites auparavant vont produire l’image nouvelle, à cause d’un seul élément neuf : l’instant présent. C’est une alchimie complexe, basée sur une double confiance : en l’autre – si c’est un portrait -, et en soi. Une projection vers, avec. Un don de soi, et une capture.

Je pourrais dire aussi que je pense à la lumière, mais je n’y pense pas vraiment. Je m’efforce plutôt d’avoir le sentiment de la lumière, c’est ce vers quoi je tends. Et si je fais un portrait, je vais parfois penser à une seule chose, fugitivement : combien de temps me reste-t-il ? Parce que le propre d’un sujet c’est qu’il est vivant, actif : il peut donc s’échapper à tout moment. C’est aussi ce qui est passionnant, ça fait partie de la tension créatrice.

MC : Vous venez de publier votre quatrième ouvrage et avez participé à deux expositions en 2012. Sur quoi planchez-vous maintenant et quels sont vos projets ?

AD : J’ai été largement occupée par le livre « Love looks not with the eyes » (Editions de La Martinière), retraçant 13 années d’images avec Lee Alexander McQueen. Des expositions vont suivre dans les mois et les années qui viennent, j’y travaille donc encore. Il s’agit d’images uniques, de référence, on parle ici de 30 000 images d’archives ! C’est un projet unique à différents titres, que je ne peux pas prendre légèrement. Même si j’ai envie de m’en dégager, pour des raisons évidentes, je ne peux pas. Je dois composer avec, parce qu’il est inscrit dans ma chair, et dans ma vie.

Je reprends aussi un projet de longue haleine, sur 10 ans, commencé en 2004. Des portraits. Je souhaite ardemment que ce soit le prochain livre. Et j’ai un autre projet concernant l’art de la danse. Ces deux livres marqueront la fin d’une étape, des projets résolument tournés vers des artistes, au service de. J’ai été heureuse de mener ces projets durant presque 15 ans.

Maintenant, j’ai d’autres désirs, des images plus personnelles qui s’imposent. Et je travaille sur 3 projets différents, simultanément. Dont un entièrement en numérique mais au Leica.

Enfin, je dois trouver quelques semaines pour m’isoler et mettre le point final à un livre. Un roman. Ce sera le troisième, mais je souhaite que ce soit le premier à être publié.

MC : Pouvez-vous citer une photo, prise il y a un jour ou un siècle, qui résume ce que vous cherchez à faire passer à travers la pellicule ?

AD : Comment choisir ?! La série des Pierrots par Nadar, pour la modernité (comme ce mot est galvaudé !). Les coquelicots d’Irving Penn, pour la jubilation que procurent ces images, qui tutoient la perfection. Marylin par Avedon, pour la fragilité. Tilda Swinton par Tim Walker, avec le vêtement rouge, presque de dos, pour la Vérité. Et cette image de Saul Leiter, la Beauté, le secret, et la délicatesse.