La pistache, de Sonia Ezgulian et Le chocolat, La fève de cacao, de Laurence Alemanno, éditions de l’Epure, coll. Dix façons de préparer

La pistache, de Sonia Ezgulian et Le chocolat, La fève de cacao, de Laurence Alemanno, éditions de l’Epure, coll. Dix façons de préparer, 24 pages, 7€ l’un

On ne présente plus la collection « Dix façons de préparer » des culinaires éditions de l’Epure. 24 pages non rognées, piqûre cahier d’écolier fil de lin, choix de la couleur qui colle au sujet et toujours dix façons inédites et originales de cuisiner un ingrédient ! Chaque titre se collectionne avec classe et la sortie des nouveautés s’attend avec impatience. D’ailleurs, en voici trois, fortes en gueule et fines en goût : la pistache, le chocolat, la fève de cacao. Les deux auteures amoureuses de bons produits ont, chacune dans leur genre, élaboré des recettes qui sentent les beaux jours et fleurent les repas inventifs jusqu’à pas d’heure… « Dix façons de préparer » est un pur objet de gourmandise coupable, exclusivité d’éditeur et petit bijou de création papetière !

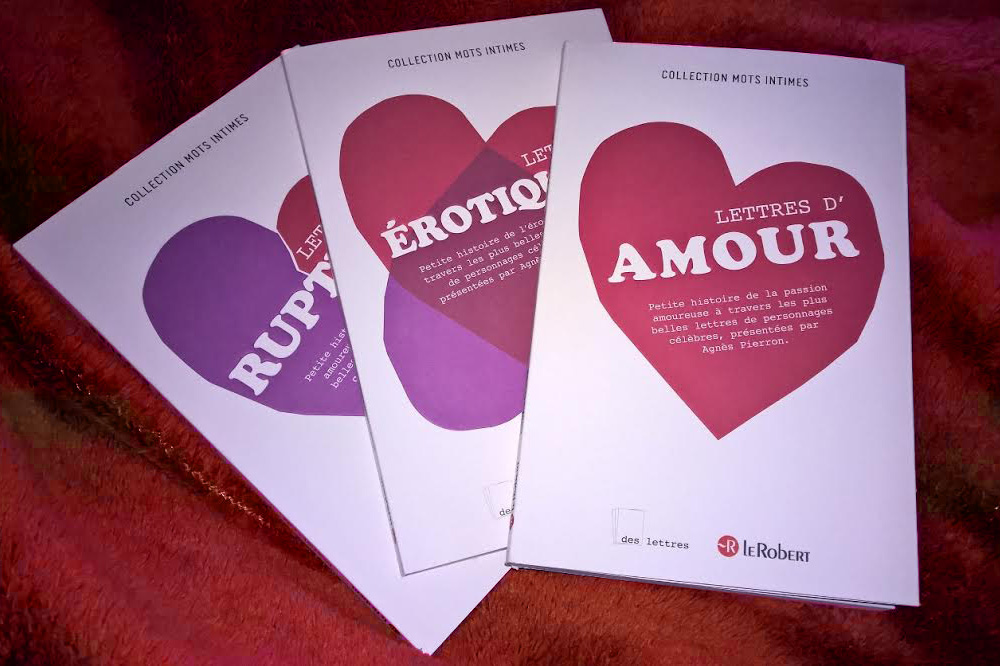

Lettres d’amour, Lettres de rupture, Lettres érotiques, présentées par Agnès Pierron, éditions Le Robert/des lettres, coll. Mots intimes

Lettres d’amour, Lettres de rupture, Lettres érotiques, présentées par Agnès Pierron, éditions Le Robert/des lettres, coll. Mots intimes, 128 pages, 9,90€ l’un

Ces trois premiers titres présentés par Agnès Pierron, docteur ès Lettres et lexicographe, spécialiste du patrimoine linguistique, se savourent conjointement, l’un après l’autre ou séparément. L’idée est excellente : rassembler, préserver et transmettre la correspondance intime d’artistes, romanciers, personnages célèbres pour leurs grands élans, ou illustres pour leur discrétion jusqu’ici restée inviolée. Loin de tout voyeurisme, ces trois anthologies se lisent avant tout comme un merveilleux répertoire de la langue, regroupé en un sujet donné : l’amour, la rupture, l’érotisme. Une initiative du Robert qui témoigne d’un amour des mots, de l’art épistolaire et du sentiment.

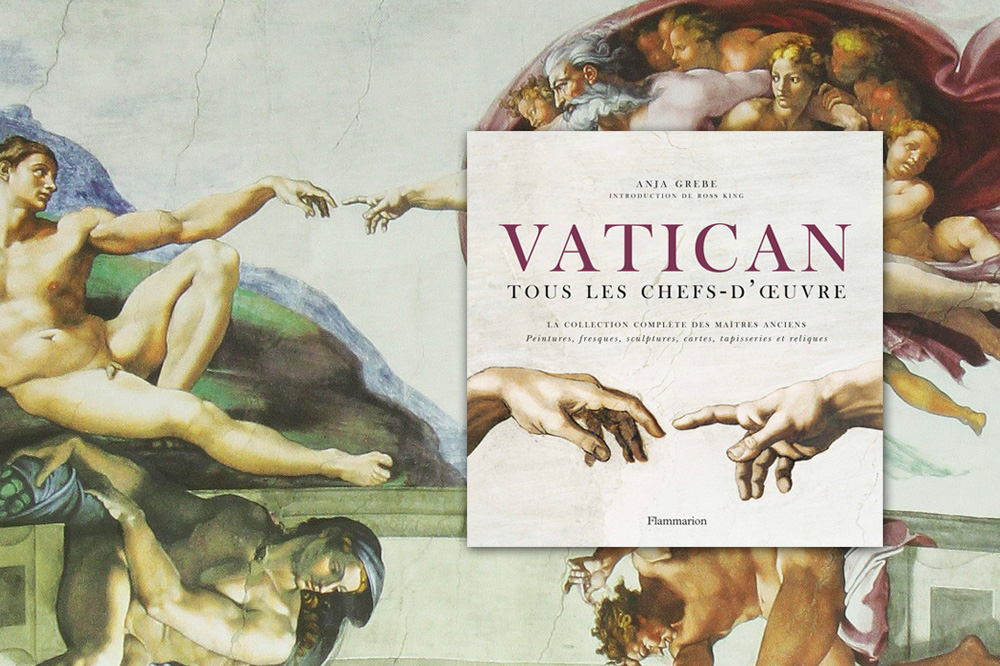

Vatican, tous les chefs-d’œuvre, Collectif, sous la direction d’Anja Grebe, éditions Flammarion, coll. Beaux Livres

Vatican, tous les chefs-d’œuvre, Collectif, sous la direction d’Anja Grebe, éditions Flammarion, coll. Beaux Livres, 528 pages, 55€

Les premiers Chrétiens pensaient que dans la Rome antique, Apollon, dieu de la poésie et de la musique, était considéré comme la divinité tutélaire du Vatican. Ouvrage hors norme, Vatican, tous les chefs-d’œuvre réunit pour la première fois la collection complète des maîtres anciens des musées du Vatican, l’une des plus importantes collections d’art au monde, qui révèle sous nos yeux plus de 1000 œuvres, en nous faisant découvrir d’un seul coup d’œil l’étendue des richesses immortelles du Vatican, des pièces non ouvertes au public et qui recèlent des trésors méconnus ou cachés. Une proposition à décloisonner le labyrinthe du savoir, à découvrir les chefs-d’œuvre de l’art du Vatican côté musées, tant par les illustrations, que par les notices détaillées qui les accompagnent. On parcourt avec envie ce beau livre composé de huit chapitres, dont celui de la Pinacothèque, l’appartement Borgia, les chambres de Raphaël, la chapelle Sixtine, les palais du Vatican, la basilique Saint-Pierre ou différents musées…Une Transfiguration de l’Art, nous est proposée en quelque sorte par Anja Grebe, professeur d’histoire de l’art à l’université d’Erlangen-Nuremberg en Allemagne, et qui a déjà publié de nombreux essais sur l’art médiéval et moderne. À travers la richesse historique, cet ouvrage éblouissant propose une véritable invitation au voyage dans l’une des plus riches collections au monde, à l’ombre des grands maîtres anciens. Un recueil des Passions conduit par une force unique des esprits…

Le siècle de Baudelaire, d’Yves Bonnefoy, éditions du Seuil

Yves Bonnefoy, une nouvelle fois, explore les arcanes de la pensée baudelairienne. Cette fois-ci, il interroge d’une part, la place, évidente, primordiale, de la poésie dans la « préservation » de la transcendance, ou plus simplement de dégager le « voile de la réalité » dont cette pensée la recouvre, puisque « Dieu est mort » ! Et d’autre part, il interroge la place de la modernité chez l’auteur, une esthétisation de la perception, qui ne cherche pas de significations, mais le cheminement du sens caché qu’il y a à vivre. Volutes de l’âtre produites par la pensée des correspondances, le rêve qu’il y a, à se vivre au travers d’une invitation à l’allégorie. Autrement dit, comme le souligne Yves Bonnefoy : « le désir que l’on a de cette immédiateté refoulée, dénié par nos propres mots va anticiper la vraie vie par des représentations qu’il se fait de celle-ci, c’est son rêve. » Une recherche qui se doit d’explorer, lieu des Esprits innombrables, nouant au sein de notre être au monde, l’expérience de la présence. Comme l’écrivait Rimbaud : « La vie est absente. Nous ne sommes pas au monde ». Yves Bonnefoy s’interroge longuement sur le caractère allégorique de l’œuvre de Baudelaire, un tête-à-tête « d’un cœur devenu son miroir » qui le prive de lucidité par un langage qui étouffe les existences et qui le plonge dans le malheur de l’exil. Pour autant, l’invitation au voyage que nous propose l’auteur, un monde idéal, comme l’écrit Baudelaire, nous ressemble et permet au lecteur de rêver sur soi.

« Nous voulons voyager sans vapeur et sans voile ! Faites, pour égayer l’ennui de nos prisons, passer sur nos esprits, tendus comme une toile, vos souvenirs avec leurs cadres d’horizons. » – in. Le Voyage

Suivons alors une nouvelle fois l’Odyssée des Fleurs du Mal par l’harmonie des illusions, questionnement lucide de son héritage à travers quelques poètes tels que Mallarmé, Edgar Allan Poe, Laforgue, Valéry, Hofmannsthal, qui en assumèrent tous sous différentes formes, l’absolue révélation.

La vie l’amour la mort le vide et le vent et autres textes, de Roger Gilbert-Lecomte, éditions Gallimard/Poésie

La vie l’amour la mort le vide et le vent et autres textes, de Roger Gilbert-Lecomte, éditions Gallimard/Poésie, 208 pages, 7,10€

En marge du surréalisme, l’œuvre de Roger Gilbert-Lecomte (1907-1943) a longtemps été éclipsée par sa réputation de poète maudit, d’un poète de l’absolu, pratiquant un lyrisme en cris d’écorché et qui voulut dès son adolescence changer l’état de l’homme à la surface du monde. Auteur précoce aux yeux bleu violet, vénérant Rimbaud, à seize ans, il écrivit Tétanos mystique… Et mourut dans la misère, vingt ans plus tard, d’une crise de tétanos dans un hôpital parisien. Mais n’a-t-il pas écrit : « je suis prophète, je suis prophète ! » Les éditions Gallimard rééditent l’essentiel des textes de Roger Gilbert-Lecomte avec une préface d’Antonin Artaud qui n’est autre qu’un éloge, d’un poète à un autre poète : « Roger Gilbert-Lecomte indique le temps, le ton, la nuance, il se met au diapason ; et enfin, il trouve la vraie poésie, qui est génésique et chaotique, qui part toujours – et quand elle n’est pas si peu que ce soit anarchique, quand il n’y a pas dans un poème le degré du feu et de l’incandescence, et ce tourbillon magnétique des mondes en formation, ce n’est pas la poésie – qui part toujours de la Genèse et de Chaos ». Avec un regard porté vers cet Orient de l’extrême, le poète sait nous décrire la chute spirituelle d’une âme qui se laisse prendre au piège de l’incarnation : « La seule délivrance est de se donner soi-même tout entier dans chaque action au lieu de faire semblant de consentir à être un homme. » Zéno Bianu, note dans sa présentation de l’ouvrage que l’inspiration poétique, est la forme occidentale de la voyance, c’est-à-dire une inspiration des hommes parfaitement conscients et désespérés qui ont reçu le mot d’ordre « Révélation Révolution » et qui, lorsqu’ils cherchent le chemin des rêves, savent pertinemment qu’ils ne le trouveront pas dans les limites de l’humain.

« Va maintenant vers ton idéal, inconscient insecte, et crisse des mandibules, si tu veux.

Non, tu préfères un autre sort. Alors détourne-toi, il est grand temps. Voici ton salut :

Voici le Sang des rêves.

Ne crains point, ô Civilisé aux orteils recroquevillés, ton Sauvage est ton Sauveur, et ton sauvage n’est pas loin, il dort encore au fond de ta conscience. »

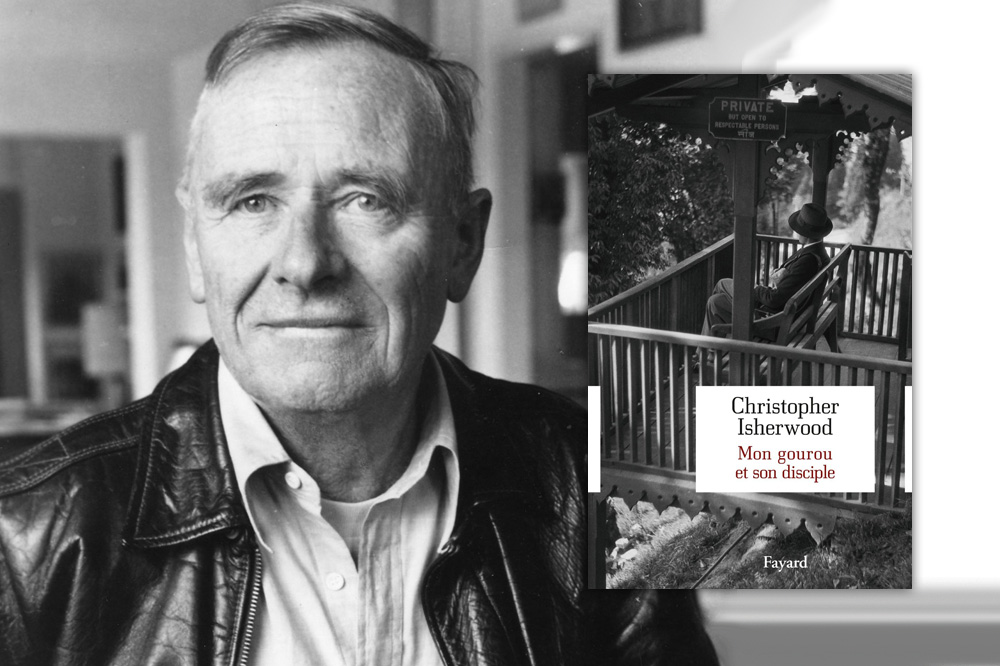

Mon gourou et son disciple, de Christopher Isherwood, éditions Fayard

Figure littéraire du 20e siècle, Christopher Isherwood (1904-1986) quitta l’Angleterre en 1929 pour séjourner à Berlin et dans plusieurs pays d’Europe, avant de parcourir la Chine en compagnie de son ami poète W.H. Auden et c’est vers la fin de janvier 1939 qu’ils se rendirent par bateau à New York, venant de l’Angleterre. Après un court séjour, l’auteur s’établit en Californie et devient, en 1946, citoyen américain. À Los Angeles, il fait l’apprentissage de la méditation et devient en février 1943 moine novice auprès du prêtre hindou Swami Prabhavananda (1893-1976). Philosophe, professeur de religion, il crée la société de Vedanta de Portland en 1925, puis la société de Vedanta de Californie du Sud en 1930. Dès lors, Christopher Isherwood va mener une vie communautaire partagée entre les obligations religieuses, l’enseignement du Swami et la traduction des livres saints, tel que la Gîtâ. L’ouvrage Mon gourou et son disciple, est un récit où l’auteur rend hommage, avec tendresse, à celui qui fut son maître spirituel pendant près de 40 ans. Son propos n’est pas d’écrire un recueil de mémoires, mais de faire partager une expérience essentielle de son existence, en évoquant avec apaisement, leurs rapports de gourou à disciple, les doutes, le cheminement d’un homme partagé entre son attachement aux plaisirs sensuels et son désir d’accomplissement spirituel.

« Étant la créature que je suis, je ne comprends rien aux événements de ma vie sinon au travers de mes amis. »

Durant ces trente-cinq années passées auprès du Swami Prabhavananda, Christopher Isherwood travaille comme scénariste pour les studios d’Hollywood. Il se lie d’amitié avec Aldous Huxley, ou encore Tennessee Williams. Lorsque Christopher Isherwood rencontre Don Bachardy, il en tombe éperdument amoureux ; de trente ans son cadet, il l’introduit auprès du Swami Prabhavananda. Il ne cessera pas, jusqu’à la mort de son gourou en juillet 1976, de le rencontrer presque quotidiennement et de rester très proche de son enseignement : « Le mantra, c’est tout ce que j’ai de lui, et tout ce dont j’ai besoin. » En attendant, à la lecture de ses pages, on est frappés de constater avec une absolue autorité de celui qui sait, que la vie à ses yeux est très belle, essentielle et que pour l’auteur « Je ne puis […] offrir que ce livre qui traite de questions que je ne comprends qu’en partie, dans l’espoir qu’il parviendra par un moyen quelconque à faire entrevoir à certains lecteurs une vérité intérieure qui reste cachée à son auteur. » Alors, en un sens, dans les moments de doute, n’hésitez pas à lire Mon gourou et son disciple !

La messagère aux cheveux longs jusqu’aux sources et autres poèmes, d’Ounsi El Hage, éditions Actes Sud

La messagère aux cheveux longs jusqu’aux sources et autres poèmes, d’Ounsi El Hage, éditions Actes Sud, 80 pages, 15€

Parallèlement à son travail de Rédacteur en chef permanent dans plusieurs revues entre 1966 et 2003, Ounsi El Hage, dans son premier recueil, Lan (Jamais, 1960), livre de poèmes en prose de langue arabe, proclamait que la poésie devait éveiller ses propres ombres à la lumière et non plus ronronner dans le giron des règles éculées. « Tournant le dos à la rhétorique qui caractérise la littérature arabe, il livra la langue à toutes sortes d’expériences et d’expérimentations, mit à sac la syntaxe et démasqua l’éloquence derrière laquelle se cachait la vérité de l’oppression » comme l’écrit Abdul Kader El-Janabi. Suivront, en poésie : La Tête coupée (1963), Le passé des jours à venir (1965), Qu’as-tu fait de l’or qu’as tu fais de la rose (1970). Ces expérimentations poétiques coïncidaient par nature avec son désir de montrer une présence réelle, vivante, dans son œuvre, celle d’une femme rédemptrice, une des faces cachées de la Genèse : « Je l’ai trouvée les yeux fermés, le chemin est ma bien-aimée ». Son long poème d’amour La Messagère aux cheveux longs jusqu’aux sources écrit en 1975, en est à l’évidence le meilleur exemple. Pour le poète : « L’homme se fuit lui-même en cherchant le salut dans l’amour, considérant que « la femme représente son absence du monde ». Il la voudrait sans doute comme une création infinie, sans cesse recomposée d’une image projetée, tantôt éthérée, inventée et fantasmée, d’une mère, d’une autre Ève. Entre croyance et non croyance, entre transparence et opacité, entre l’amour et le non-amour, entre le bien et le mal, sans vouloir abandonner l’un pour l’autre. Faut-il alors comprendre que le chemin proposé et tant convoité est plus à rechercher au travers du regard de l’autre, miroir d’un trésor perdu au fond de notre cœur et qui n’est autre que le commencement de tout, notre besoin d’aimer ! « Toi l’assoiffée – tu es la source – et les sources sont tes lèvres. »…

Le zen et la vie, de Shundô Aoyama, éditions Albin Michel

« Que nous soyons homme ou femme, nous nous donnons beaucoup de mal pour tenter de maintenir les choses telles qu’elles sont. Dans l’instant même où nous nous incluons dans ce continuel devenir, nous pouvons trouver la joie dans cette constante transformation. En réalité, seul l’être humain se plaint de la nature transitoire de toute chose. » Shundô Aoyama est née en 1933 dans la province d’Aichi, dont la préfecture est Nagoya, à quelques centaines de kilomètres au sud de Tokyo. Elle intègre dès l’âge de cinq ans le temple de Muryo-ji où elle reçoit une éducation religieuse. Ordonnée nonne à l’âge de quinze ans, elle fait son entraînement de novice au monastère de l’Aichi Semmon Nisodo. Depuis 1976, elle est abbesse du monastère zen Sôtô de formation pour les nonnes et est considérée aujourd’hui comme l’un des maîtres zen les plus éminents du Japon. L’auteur, porte dans cet ouvrage un regard bienveillant sur la condition humaine, par le biais d’un esprit cœur à esprit cœur (i shin den shin) – pour reprendre une expression classique du zen, et qui touchera tout lecteur en quête de fluidité, de vérité sur lui-même, car « Il n’existe rien de mauvais qui puisse empêcher de sauver tous les êtres sensibles » ; en d’autres termes, rien ne peut nous chasser du creux de la main de Bouddha. À travers des anecdotes du quotidien, les histoires de la tradition bouddhique, les souvenirs personnels, le maître zen rend accessible par une réflexion usitée d’expériences, une vision simple de la sagesse du zen :

« Il en va pour nos yeux comme pour nos oreilles. Lorsque l’œil de l’esprit est clair, nous voyons toute chose existante telle qu’elle est en réalité, naturellement. Mais dès que notre attention est distraite, ne serait-ce qu’un instant, par une toute petite pensée mondaine, ce que notre œil perçoit à ce moment-là n’est plus enregistré fidèlement par notre esprit. Nous devenons aveugles tout comme nous devenons sourds aux sons qui nous entourent. Lorsque notre attention est distraite, nous ne voyons plus ni n’entendons plus. »

Dōgen, né en 1200 à Uji, près de Kyōto, nous dit : « les fleurs de prunier ouvrent le printemps. » Il n’a pas dit : « Le printemps ouvre les fleurs de prunier. » Pour ma part, je cherche encore !

Le principe, de Jérôme Ferrari, éditions Actes Sud

Jérôme Ferrari a reçu le prix Goncourt en 2012 pour Le Sermon sur la chute de Rome. Trois ans après avoir mené une longue enquête, il consacre son nouveau roman au physicien allemand Werner Heisenberg. Ce dernier, après avoir élaboré le « principe d’incertitude », pionnier de la mécanique quantique, avait dirigé le projet Uranium, rival du projet Manhattan qui devait doter le 3e Reich de la bombe atomique. Mais alors, qui était ce savant caché sous la peau de ses certitudes ambiguës ? : « La promesse d’un destin parodiant le hasard et dont l’accompagnement inéluctable serait à la fois un triomphe, une chute et une malédiction » ! Ou la simple vocation d’un physicien, d’un poète pour accéder à l’univers de la Transcendance, comme pour mieux se fondre dans un monde coupé en quatre et sans avenir ? Un monde en noir et blanc, ou l’indécision est considérée comme une folie, comme pour mieux rejoindre « ce lieu où il est impossible à l’amour de Dieu de mentir » ? Il n’est pas nécessaire d’avoir étudié tous les courants scientifiques de ces années, de connaître les théories de Niels Bohr, de Schrödinger, d’Einstein, d’Arnold Sommerfeld ou de Wolfgang Pauli pour lire cet ovni littéraire. Il suffit de se laisser porter par une fascinante histoire romanesque « une tentative désespérée et magnifique de voir le monde tel qu’il est tout en préservant malgré tout la possibilité de l’amour. » Le Principe est aussi un conte philosophique et spirituel, une histoire de la disparition de soi à la beauté du monde : « Rien ne peut sauver de la solitude l’homme qui ne rencontre plus que lui-même. » Jérôme Ferrari, en tissant les liens incertains du langage, a su rendre possible un dialogue évident de ce que peut être la littérature : un champ étroit et discontinu de la beauté. Comme pour mieux interroger les fondements de toutes les vérités : « Nous traçons un simulacre de trajectoire mais nous savons bien que nous emportons avec nous les souvenirs d’un autre. »

La Fleur du Capital, de Jean-Nöel Orengo, éditions Grasset

Dans La Fleur du Capital, Jean-Noël Orengo fait de la capitale mondiale de la prostitution, Pattaya, le théâtre en cinq actes des plaisirs tarifés où se retrouvent touristes et « Occidentés de la route ». Le roman est celui d’un choc entre deux continents, entre deux déshérences, qui se pénètrent, dans une puissance consumériste sans limite, mais qui paradoxalement ne se touchent pas. L’intérêt étant plus de se « faire » l’autre et de l’amener à l’aboutissement ultime de son voyage, c’est-à-dire celui de sa course effrénée vers son propre anéantissement. En somme, comme l’auteur le suggère à la scène 17 : « C’était l’histoire d’un homme qui avait commencé très brillamment et qui avait fini dans l’horreur. C’était un homme qui se mettait en habit tous les soirs et finalement, qui se retrouvait dans la maison de fou, à faire le chien, à quatre pattes, et à baver. » – Paul Morand – Entretien radiophonique avec Pierre Lhote. Après avoir écrit des articles publiés en revue, cofondé le collectif d’artistes D-Fiction, l’auteur a tout abandonné pour écrire La fleur du Capital. Mais, peut-on se remettre de cette expérience sans s’interroger sur l’objet de cette proposition narrative ! C’est-à-dire, proposer un roman fragmentaire, intertextuel, et inabouti ? Y a-t-il une autre tentation, passer par un voyage hypnotique, s’éloigner du nihilisme européen actuel ; à l’image de Kurtz, qui multipliait les chambres, aimant aller d’une « soï » à l’autre, avec toujours le besoin de gommer ses traces… Pour aller de l’autre à soi ! La réponse est sans doute dans la scène 18 : « J’ai acheté une caméra. Je veux commencer à filmer par moi-même et pour moi-même. Pour trouver d’autres choses, je veux les approcher tous les jours. Et surtout dans l’anonymat. Il faut du temps pour apprendre comment faire. » – David Perlov, Diary.

Reste pour moi un titre magnifique,

mais où sont les mots d’ailleurs ?

Où est l’étrangeté maintenant ?

« L’intelligence théorique,

c’est l’ennemie.

Ras la rue, la raison.

Et tout ira mieux. »

En effet, rares sont ceux qui ne se perdent pas à Pattaya !

Les Arpenteurs, de Kim Zupan, éditions Gallmeister

Le jeune Valentine Millimaki, adjoint au shérif, passe son temps avec son chien Tom à tenter de sauver de la mort des personnes signalées disparues, et nuit après nuit, dans une prison du Montana, pour compléter sa solde, il s’assied face aux barreaux qui le séparent des détenus de passage. Un soir, il se retrouve devant un vieux tueur en série, John Gload, qui lui raconte sa vie. Peu à peu, ils vont s’écouter, en dépit des codes du devoir et de la morale. Une troublante amitié va alors se tisser entre les deux hommes, par des racines communes, par une imprégnation de la mort qui rôde depuis leur tendre enfance, par une nature mélancolique qui les unit à l’ombre d’une prison réelle autant que mentale. Une frontière infime, entre raison et folie, comme un parchemin pour accueillir les sombres confessions, l’ombre et la lumière des êtres, un assassin qui n’attend plus rien. Premier roman crépusculaire, Les Arpenteurs est un livre puissant dans la manière qu’il a d’interroger l’âme humaine dans ses différents espaces de fractures, à l’image d’un paysage battu par les vents violents de la discorde, celui des hommes. À découvrir de toute évidence…

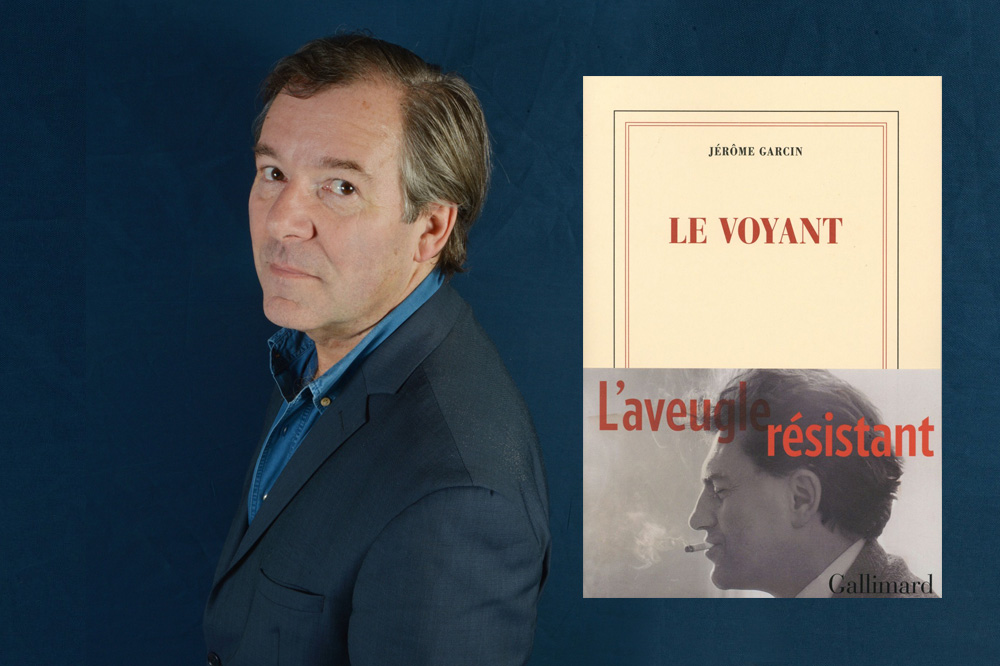

Le voyant, de Jérôme Garcin, éditions Gallimard

« Ne pas voir, c’est mieux voir », c’est voir autrement, intérieurement, la lumière qui est en soi. « C’est au dedans que le regard exerce son vrai pouvoir et que vivent, en harmonie, se tenant par la main, les vivants et les morts. S’exercer à fermer les yeux est aussi important qu’apprendre à les ouvrir. » Alain Touraine, dans son blog daté du 13 juillet 2013, écrit qu’il est demeuré son « ange gardien », sous la protection duquel il continue de penser, de travailler, de vivre. Mais que reste t-il de la vie brève de Jacques Lusseyran ? Dans ce récit biographique, classique, entre lumière, ombre et libération, comment rendre sensible, l’expérience d’un homme qui perdit la vue à huit ans ? Qui fut aussi, résistant à dix-sept, membre du mouvement Défense de la France, arrêté en 1943 par la Gestapo, déporté à Buchenwald, puis écrivain, sans tomber dans un sarcophage de mots ? En vérité, Jérôme Garcin a peut-être trouvé le passeur de son âme vers d’autres Lunes : « Pour le voir… je dois baisser les paupières, tirer le rideau sur mes paysages, m’installer dans une petite nuit provisoire, et alors son visage s’éclaire, il parle, il sourit, il paraît plus vivant que les vivants. Et le plus étrange, voyez-vous ? Est qu’il me regarde. » En somme, l’important est dans l’intensité du regard et non dans la chose regardée. L’œil serait-il la lumière de l’âme ?

1 Comment