Stevenson et Soljénitsyne. Deux destins, deux existences vécues à plus de trente ans et des miles de distance, mais une même mission : écrire. Témoigner de l’universalité des choses par l’intime des mots pour parler aux hommes.

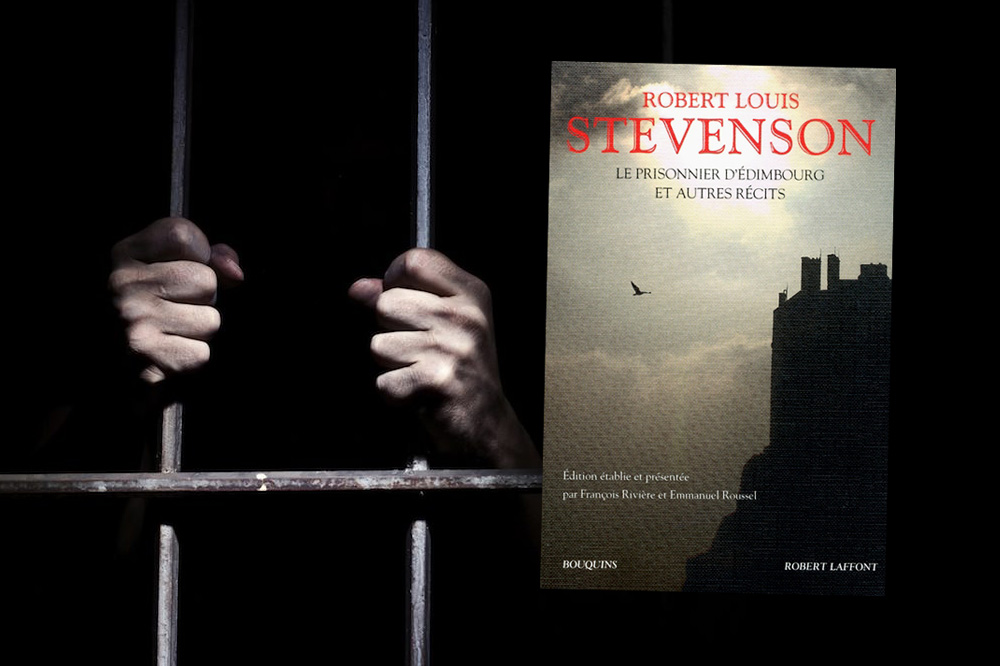

« Le Prisonnier d’Edimbourg et autres récits » de Robert Louis Stevenson, éditions Robert Laffont, collection « Bouquins »

Ainsi les éditions Robert Laffont, sous la direction de François Rivière et Emmanuel Roussel, ont-elles éditées un « Bouquins » entièrement dévolu à l’auteur de « L’étrange Cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde ». Deuxième volume des œuvres romanesques de Stevenson à figurer dans cette collection, « Le Prisonnier d’Edimbourg et autres récits » s’y voit coiffé de l’estampille de quatre romans et deux nouvelles se détachant comme des récifs aux affûts brillants parmi les textes méconnus du vaste continent livresque de « RLS ». Première à ouvrir le recueil et adoubée de la critique enthousiaste d’un Borges volontiers disert lorsqu’on en venait au chapitre Stevenson, la nouvelle « Les Gais Lurons » saborde le traditionnel et chaleureux roman victorien en retournant la courtepointe du récit fantastique. Sur ces îles de la côte ouest de l’Ecosse préfigurant l’atmosphère à énigmes et les pirateries merveilleuses de « L’Île au trésor », les idéaux sont rarement purs, et le cœur de l’homme ne se teinte de rouge vertu que débarrassé des fols illusions qui l’habitent.

S’ensuivent quelques centaines de pages nostalgiques ou téméraires, que le lecteur amoureux de l’œuvre de Stevenson découvre avec un ravissement semblable à celui qu’éprouve un homme repêchant une bouteille crachée par les flots, et tirant de ses flancs vitreux…une lettre. A ce titre, les romans maritimes « Le Trafiquant d’épaves » et « Le Creux de la vague » se voient restitués avec la complicité scripturaire de Lloyd Osborne, beau-fils de Stevenson, fils de Fanny Osborne et « muse », si l’on peut dire, littéraire du Stevenson écrivain. Car celui que les Samoans de Vailima surnommaient « Tusitala » (le conteur d’histoires) fut aussi, à l’instar d’un J.M. Barrie, un grand amoureux et une figure paternelle. « Le Prisonnier d’Edimbourg et autres récits » se referme d’ailleurs sur un portrait inédit de RLS par Lloyd Osborne. De quoi accompagner, année après année dès ses 26 ans, le cheminement intérieur du romancier grâce au témoignage d’affection que lui porta a posteriori le « petit » Lloyd, et qui commence par ces mots en guise de bonjour : « C’est à la vieille auberge de Grez-sur-Loing que je vis Robert Louis Stevenson pour la première fois. J’avais huit ans… »

Que ceux que « L’Archipel du Goulag » et l’épopée de « La Roue rouge » ont durablement marqué se réjouissent, les éditions Fayard viennent enfin de réunir sept récits éparpillés, auxquels s’ajoutent deux restés jusque là totalement inédits. C’est donc sous une couverture au givre craquant et au titre sucré « La confiture d’abricots et autres récits » que se cachent neuf fragments, tantôt absurdes, tantôt salubres, écrits de la plume lucide d’Alexandre Soljénitsyne.

Commencée dès la première moitié des années 1990, la rédaction de ces histoires accompagnera Soljénitsyne dans son retour en Russie après 20 ans d’exil américain. Le mal de la mère patrie innerve par touches ces neuf clichés du pays, comme si l’Histoire, celle avec un grand H, renouait avec une certaine urgence à la raconter par des faits dérisoires, sublimes, grotesques et édifiants. Ainsi de la première nouvelle qui donne son titre à l’ouvrage. Laquelle dépeint à l’encre caustique la visite du professeur d’art cinématographique (sic !) Kiprianovitch chez l’Ecrivain dans sa datcha. Ici, on craint la caricature (il n’en sera rien), quand tout fleure bon l’ironie tragicomique d’opérette : « Un grand bureau en chêne sans livres ni papiers amoncelés, mais garni d’un encrier puissant (il représentait le Kremlin : sans doute l’un des cadeaux du jubilé)… » (page 21). Et plus loin (page 28), suivant une rhétorique de génie échappée de la bouche du camarade Ecrivain : « Si Léon Tolstoï avait eu la pensée aussi claire que le camarade Staline, il ne se serait pas empêtré dans de longues phrases. » CQFD…

« Sur le fil », « C’est égal », « Ego », etc. Le lecteur curieux piochera à l’envi dans la succession de récits qui émaillent le livre comme autant d’anecdotes d’une société limite, mais dont la fierté s’avère aussi atavique que les passions. Et, parce que l’âme slave est duelle, chaque nouvelle se divise en deux parties : rémanence du thème, mais tempo narratif ou fictionnel divergent. Un exercice de style que les esprits chagrins critiqueront, mais que sauront apprécier les amis, ceux que « l’œuvre Soljénitsyne » fascine encore pour ce qu’elle rappelle avec jubilation. Par son vécu aux accents barbares, lire Soljénitsyne, c’est un peu relire Dostoïevski qui, de ses années passées au bagne d’Omsk reprises dans « Les Carnets de la Maison Morte » (1860-1862), écrit : « Oui, l’homme a la vie dure ! Un être qui s’habitue à tout. Voilà, je pense, la meilleure définition qu’on puisse donner de l’homme. »

(« Le Prisonnier d’Edimbourg et autres récits » de Robert Louis Stevenson, éditions Robert Laffont, coll. « Bouquins », traduit de l’anglais par Charles Noël Martin et Guillaume Villeneuve, sortie 24 Mai 2012, 1184 pages, 29€ / « La confiture d’abricots et autres récits » d’Alexandre Soljénitsyne, éditions Fayard, traduit du russe par Geneviève et José Johannet, Lucile Nivat et Nikita Struve, sortie 29 Août 2012, 414 pages, 22€)