Sans possibilité de découvrir de nouvelles et macabres aventures, Arthur Conan Doyle ayant pour un temps indéfini décroché son combiné, son office comme son cabinet étant jusqu’à une date récente fermés pour succession, que reste-t-il à l’assoiffé de déductions logiques, au toqué du raisonnement, au lecteur orphelin de son héros et avide d’une méthodologie apte à combler ce manque existentiel ? Une réponse, une seule, s’anime traversée des soies boursouflées de flammes brillantes un soir de disette littéraire. Ecrire à son tour. Puiser aux mêmes sources, aux mêmes (mauvais) sangs et dans la même veine.

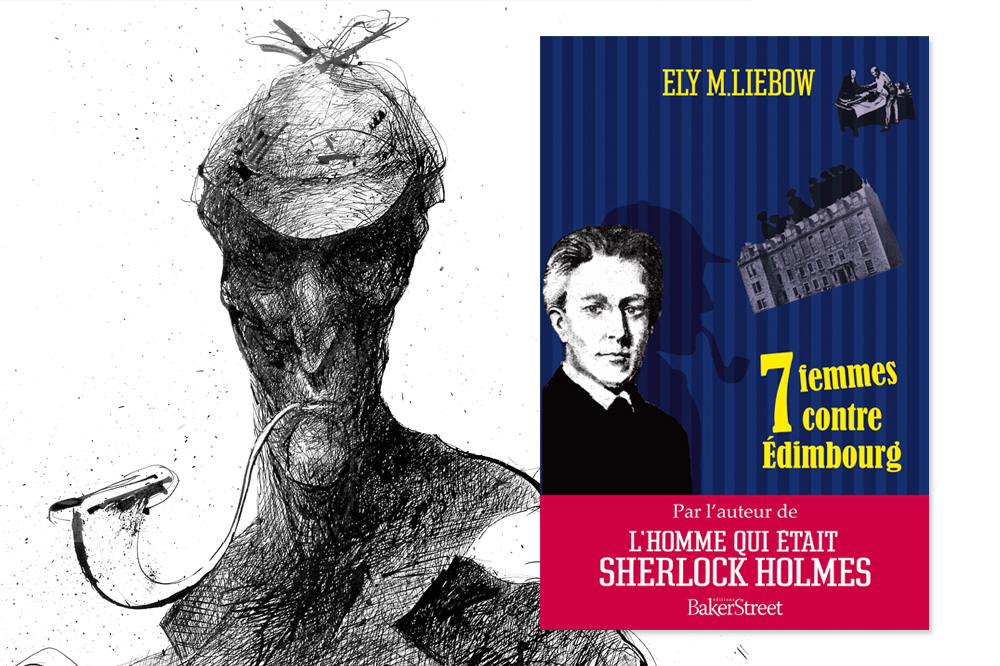

Avec le début d’année et le réveil de coupables obsessions, les claironnantes Editions Baker Street publient « 7 femmes contre Edimbourg », detective novel so british d’Ely M.Liebow, exégète du genre passé à la postérité avec « L’Homme qui était Sherlock Holmes : une biographie du Dr Joe Bell », brillant essai sur celui qui inspirera à un Doyle alors étudiant en médecine son fameux limier. Le procédé de refaire « à la manière de » ressemble à l’application d’une bonne recette. Avec cet écueil en ligne de mire : dans l’effort respectueux de la retranscription, l’élève débordant de crainte envers le modèle original risque d’affadir la sauce, de restituer mollement saveurs et odeurs qui jadis s’entrechoquaient admirablement sous la cuillère à napper du maître-queux. « 7 femmes contre Edimbourg » évite heureusement cette ornière en focalisant sa narration sur une véritable polémique : le combat féministe et éthique d’une poignée de jeunes femmes, aspirantes au Noble Art, afin que leur soit reconnu le droit d’apprendre et d’exercer la médecine malgré l’hyper-conservatisme d’une Edimbourg patriarcale. De cette bataille des idées aussi fumante qu’un bec de bouilloire, Liebow se plaît à tisser cent et un rebondissements, tricote une énigme à ressorts, chauffe sa loupe au faisceau de chausse-trappes et fausses-pistes qu’une plume malicieuse aurait pris soin de semer sous les pas du lecteur, et l’élégance de résoudre avant le mot de la fin. Genre protéiforme pas en reste d’une métamorphose, le roman d’enquête tutoie le roman à quête. Celle qui naît un jour au tréfonds d’un homme de chair et anime les meilleurs personnages de papier.

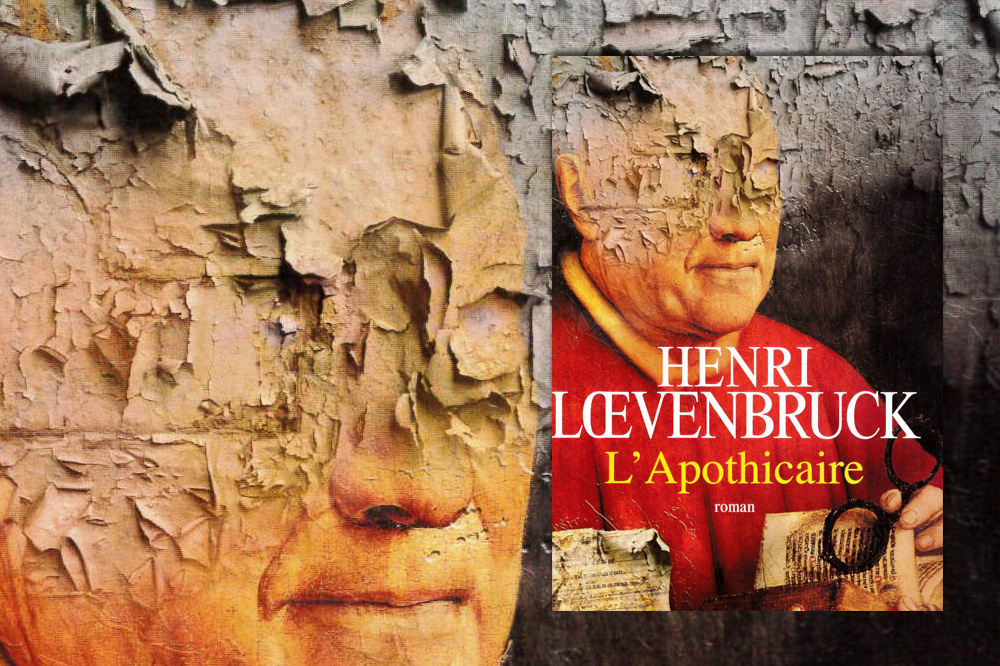

Sorti des presses Flammarion, « L’Apothicaire », d’Henri Loevenbruck, confortable herbier de 600 pages, est de ceux-là. Allant par les venelles du Paris véreux de l’an 1313, l’on y fait connaissance d’un dénommé Andreas Saint-Loup, dit l’« Apothicaire », car l’érudit est surtout maître des simples et nulle potion n’a de secret pour lui. Homme de mémoire doublé d’un homme de sciences, Saint-Loup découvre dans son logis une pièce où quelqu’un vécut naguère…un locataire désormais enfui. Piqué par la curiosité, Saint-Loup ne tarde pas à entamer un périple qui le ramènera au cœur de sa propre existence…Fossoyeur de contes romanesques d’initiation, Loevenbruck est déjà bien connu des amateurs qui se familiarisèrent, dès 2003 et son « Testament des siècles » paru chez Flammarion, à son appétence pour les mystères universels. Suivront « Le Syndrome Copernic », « Le Rasoir d’Ockham », « Les Cathédrales du vide », des récits diserts portés par le bruit du temps et une écriture simple, immédiate, plaisante à lire et à suivre. Car la grande force de Loevenbruck, ce qui empêche ses livres de passer sur le lit de Procuste avec leur matelas de merveilleux, c’est une sincérité, une inamovible curiosité qui le pousse à rencontrer l’autre. Beaucoup attendront, à l’instar des titres précités, que celui-ci sorte en poche. Juillettistes et aoûtistes l’emporteront aux côtés d’une aventure de l’eunuque Hachim, héros jailli de la plume de Jason Goodwin dans cet Orient rêvé des premières mécanisations du XIXème siècle, perché quelque part entre « Tintin » et « Angélique, marquise des anges »…Mais ce serait un tort de ramener Loevenbruck à une brave lecture de plage. Comme « L’Apothicaire » nous le prouve par son intelligence, élevée au rang de jeux interstitiels, même l’histoire la plus humblement contée subsume sa prose par le miroir qu’elle nous tend.

(« 7 femmes contre Edimbourg » d’Ely M.Liebow, éditions Baker Street, traduit de l’anglais (USA) par Françoise Jaouën, sortie le 2 Février 2012, 416 pages, 21€ ; « L’Apothicaire » d’Henri Loevenbruck, éditions Flammarion, sortie le 12 Octobre 2011, 603 pages, 22,40€)