« Ce… tableau qui à première vue est si…

noir et blanc comporte aussi des parties grises comme dans tout paysage. »

Il faut dire que, peu à peu, la cartographie de l’intime va croiser dans le livre les contours d’une vérité machiavélique, sous couvert d’un roman psychologique qui laisse petit à petit place à l’explosion d’un cerveau : celui du narrateur, de ses représentations sociales binaires, dogmatiques où se trouve le cœur d’une géode en abyme, remplie d’ombres, d’images envoûtantes d’un père vénéré, omniprésent, étouffant ; et qui deviendra, pour le fil survivant, un ectoplasme à libérer sous peine d’une mort certaine, entre noyade et brûlures, entre libération et héritage sous conditions…

Désœuvré, tout comme désavoué, exclu, alcoolique, névrosé et emprunt de ressentiments, le narrateur se nomme Aníbal, en référence au prénom d’Hannibal, qui perdit la guerre contre Scipion l’Africain en l’an 202, et que lui donna son père comme pour mieux continuer à vivre ses méfaits, son déclin, dans la tête d’un autre. En ce sens, Aníbal finit par se trouver des similitudes avec Erasme, en justifiant sa conduite défaillante. Une espèce de fuite vers un monde insaisissable, qui peut constituer « une forme de sagesse, un allégement de l’expérience, une espèce de congé permanent sans solde, qui permet d’être sans être, de telle sorte qu’on puisse être libre, dans le mètre carré exigu qui nous a été assigné. »

Deux ans se sont écoulés depuis le décès de son illustre père, Aníbal est appelé à se rendre dans la maison familiale. Alicia, l’agent immobilière, lui parle d’un testament qui l’attend : trois boîtes de Pandore en quelque sorte, renfermant pêle-mêle des journaux intimes, des radiographies, un déguisement d’étrusque que le professeur lui avait offert quand il était enfant, des ouvrages d’histoire écrits par le professeur Brener, une édition résumée de l’Histoire du déclin et de la chute de l’Empire romain, l’œuvre célèbre de l’historien britannique du 18e siècle Edward Gibbon, et, entre les pages de l’ouvrage, un codicille au testament laissé par son père…

Condamné à accepter un héritage inacceptable par une quête initiatique involontaire, Aníbal apprend à connaître son père, un homme brisé, abandonné par sa femme Hilda et dont la lecture des journaux intimes fait peu à peu tomber le masque des introspections :

« …je pensais à cette main caressante que j’avais passée un peu plus tôt sur la page du journal, cette très brève illusion de contact que j’avais ressentie avec l’écriture de mon père, et je me rendis compte pour la première fois que quelque part dans mon âme il me manquait, que son ombre tant redoutée avait été mon seul foyer. »

Mais, c’est dans la figure de cette mère absente que réside la ligne invisible du roman et qu’ Aníbal apprendra à « se fondre » dans la nature de Scipion :

« De cette demi-minute passée sous l’eau, me restait surtout l’image de ma mère, mais aussi la sensation corporelle de sa présence. Ce visage gigantesque, brillant devant mes yeux comme une visitation angélique, m’avait fait revivre cette proximité que j’avais sentie dans tant et tant de nuits froides, lorsque maman venait me border dans mon lit et caresser mes joues, en partageant avec moi la chaleur de son haleine comme une sorte d’élan vital. »

A la recherche du rôle implicite que joue l’affiliation tout au long de la vie des hommes, le narrateur, mais aussi le lecteur, par une écriture sur le fil, à qui sait parcourir le chemin du devenir, percevra un nihilisme stérile du jeu des sentiments à défaut d’accepter l’indulgence du pardon envers les siens, envers soi-même. Pour qu’enfin toutes les parties grises du paysage rayonnent de mille feux et de mille couleurs :

« Au bord des larmes, je poussai un profond soupir. L’homme me dévisagea avec une subite étincelle de compréhension dans les yeux. Il ne me scrutait plus, ni moi non plus. Il me sembla au contraire qu’il voulait plutôt me transmettre quelque chose de l’ordre de l’affection…Je tenais encore ma glace à la main. Elle commençait à fondre. Je compris alors que le mieux à faire était de la manger…Je n’avais jamais rien goûté d’aussi délicieux. »

Pour qu’enfin le cœur du narrateur se transforme en un récit de libération.

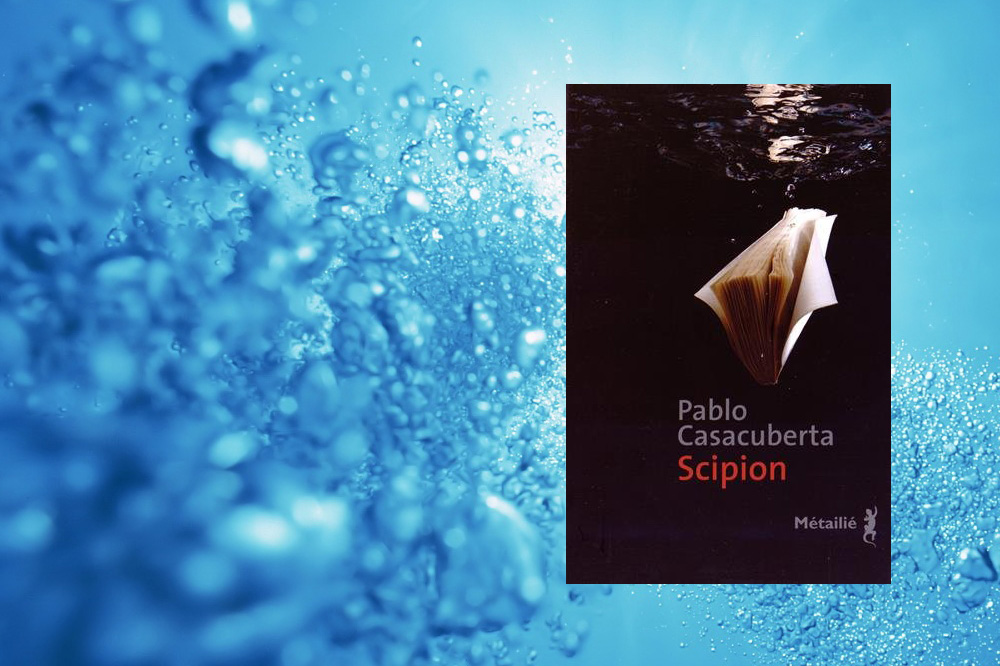

Pablo Casacuberta est né à Montevideo en 1969. Avec Scipion, il a écrit un livre, brillant, vif, attachant et décalé. Il est sans nul doute l’une des voix nouvelles les plus intéressantes de la littérature sud-américaine, en plus d’être l’auteur de 5 romans devenus cultes dans toute l’Amérique latine. Sa pratique de la peinture, de la photographie, de la musique et de la vidéo expérimentale n’y est sans doute pas étrangère.

L’eau purificatrice a fait place nette, en nettoyant ce chemin encombré d’obstacles pour amener le narrateur vers la compréhension de ses rêves et de ses souvenirs. Mais la noyade n’empêchera pas les brûlures d’une vie sur une peau si sensible :

« tout ce que je pensais m’appartenir finissait par me glisser entre les doigts, une confirmation de mon exil profond de tout lieu possible, mais surtout de ces souvenirs et des endroits que je concevais, avec une puérile illusion, comme ma patrie… Je compris que Voltaire et mon père avaient tous deux raison de dire que le secret pour ennuyer les autres consiste à tout dire… Que nous étions juste coupables de ne pas savoir vivre, à peu près comme tout le monde…

Et que ce récit ne porte pas sur mon père mais sur moi. »

Il restera un doute dans mon esprit après la lecture du livre, une intuition, un secret caché, comme diffracté par cette narration qui s’intéresse à l’espace indéfini et qui sépare l’intension avec l’Histoire dévoilée ! Est-ce que l’auteur, n’a pas écrit ce roman, ses souvenirs dans les désordres de l’émotion, pour raconter une autre histoire ? Celle d’un voyage, d’un homme du passé, de son passé et qui avait fui sa vie pour un autre continent, celui de l’Amérique Latine. Et pour retrouver le premier maillon de sa vie, pour vivre un nouveau départ qui, tout comme le narrateur, a toujours été retrait, pour ne pas choisir entre vivre ses rêves et vivre sa vie ?

Etre soi-même, n’a donc pas de frontières, la vérité non plus !

Il est donc temps de se taire

et de vous laisser lecteurs emprunter

les pas d’un homme devenu tout autre

suite au déluge de sa vie,

mais pas tout-à-fait encore lui-même.

Le chemin est long parfois

mais l’important n’est-il pas

la découverte

et

l’humilité !

(« Scipion » de Pablo Casacuberta, éditions Métailié, traduit de l’espagnol (Uruguay) par François Gaudry, sortie 15 janvier 2015, 264 pages, 18€)