Car, belle et bonne idée, la division « Labyrinthes » des Editions du Masque vient de commettre la réédition d’un petit bijou d’humour glauque, issu des noirs méandres d’un cerveau comme le XIXème siècle en produisait alors.

« La fabrique de crimes » de Paul Féval (1816-1887) égrène les bas faits aussi gratuitement qu’un procès-verbal tâché des rinçures du cordial d’un condamné. Paul Féval, spécialiste du genre romanesque auquel il donna ses plus grandes lettres de commerce aux côtés de son compère Dumas, rompt ici avec la veine feuilletoniste qui fit « Le Chevalier Ténèbre », « La Fée des grèves », « L’homme sans bras », « Jean Diable », ou son succès le plus populaire « Le Bossu », pour se pencher monstrueusement sur cette « fabrique de crimes ». Qu’y voit-on ? Les vertus et menus plaisirs de la Faucheuse à l’œuvre, implacable et délicieuse construction narrative qui lie les cadavres à la pelle à raison de 73 meurtres par chapitre…pour seulement 157 pages. On aura été plus mal payé ! Et moins congrument régalé.

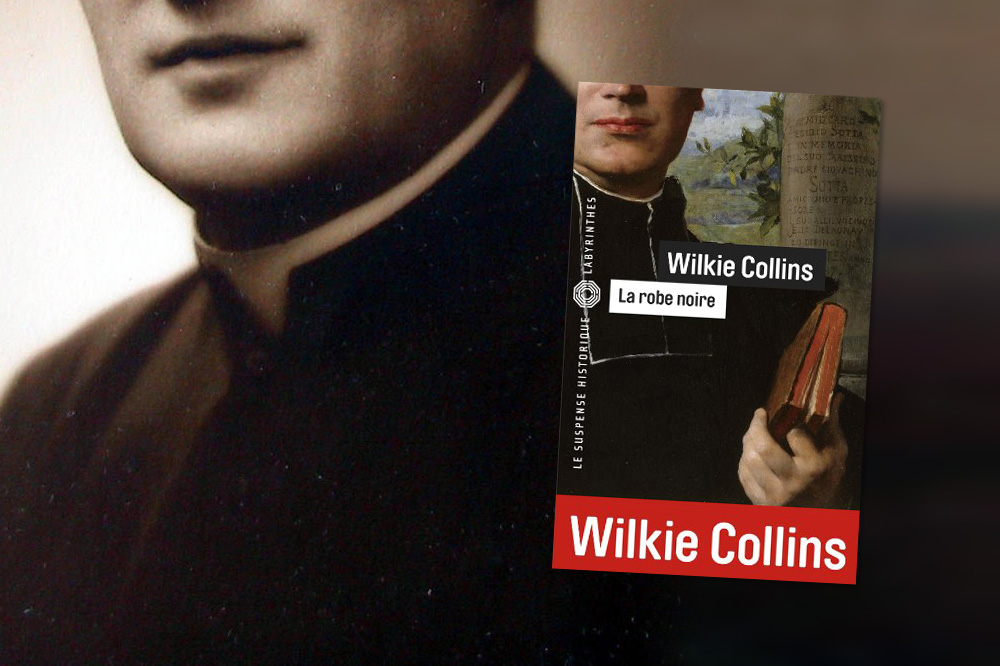

Toujours aux Editions du Masque, forcément inspirées par les sombres desseins, vient de reparaître en poche un classique du roman policier victorien : « La robe noire ». Les amateurs comprendront. Pour les autres, une explication s’impose. Wilkie Collins (1824-1889), auteur révéré dans la perfide Albion et père spirituel d’une génération de faiseurs réalistes (au rang desquels Charles Dickens), y opère le crime d’un récit dont le mobile n’est autre que de livrer une fable morale, doublée d’une réflexion sur les instances de la destinée. « La pierre de lune », « Sans nom », ou « Basil », nous avaient habitués à la quête d’un héros marquée par le mystère et le souci de rédemption, « La robe noire » ne dérogera pas à la règle du salut par Wilkie Collins. Coupée au vin de messe, son intrigue est à l’amateur de noirceurs ce que la cuillère est au dessert.

De fait, dès le début, un drame assaille le riche propriétaire du domaine de Vange Abbey, Lewis Romayne. Coupable d’avoir tué un homme au cours d’un duel, Romayne sombre dans une profonde dépression, dont rien ne viendrait racheter le spleen, sinon l’amour et le dévouement de Stella Eyerecourt, incarnation de l’ange du foyer. Le lecteur est invité, durant les premières 80 pages, à croire que cela ne pourrait pas aller plus mal. C’est soudain que, éloignée des cochoncetés d’un Matthew G. Lewis période « Le Moine » (1796), les turpitudes de la soutane jésuite enroulent l’histoire d’un tout autre fil. Cette « robe noire », qui appartient au père Benwell, c’est celle qui recouvre la félonie des convoitises humaines. Collins, lui-même élevé dans le protestantisme, ne portait pas dans son cœur les frères de la Compagnie de Jésus. Il en ressort un beau scélérat, prêt à ruiner la vie d’un homme pour récupérer des terres en son nom et en celui de la Sainte Eglise. Rappelant le Comte Fosco de « La Dame en blanc », on se dit, à refermer le livre, que le père Benwell et tous les diaboliques font décidément les meilleurs romans.

Jamais deux sans trois ! La troisième place de cette sélection poche revient donc à une reine du genre, une grande lady de l’inquiétante étrangeté : Shirley Jackson (1916-1965). On ne présente plus l’auteur de « La Maison Hantée » (The Haunting, en VO), bestseller qui eût par deux fois les honneurs du grand écran, et dont la première adaptation (La Maison du diable, 1963) par Robert Wise reste un incontournable du 7è art.

Aujourd’hui, Rivages/Noir republie « Nous avons toujours vécu au château », dans les ors d’une nouvelle traduction intégrale de Jean-Paul Gratias. De quoi jubiler, de quoi frémir face aux affres de Mary Katherine Blackwood, dix-huit ans et presque heureuse…Presque ? Tout l’art de Shirley Jackson se glisse dans cette réserve, cette marge, ce recul. Un malaise incertain sous-tend l’existence de chacun de ses personnages féminins qui, piégés à la lisière de la folie, tentent par tous les moyens naturels (et surnaturels) de s’extraire d’un quotidien aliénant…La dichotomie est à son comble quand c’est la vie, et les vivants eux-mêmes, qui apparaissent comme morts. Reste à la romancière pécheresse d’étendre ses filets autour du lecteur/victime, la narration se dilate, son emprise flirte avec le vaudou. Et le lecteur, fasciné, d’en redemander…

« Je m’appelle Mary Katherine Blackwood. J’ai dix-huit ans, et je vis avec ma sœur, Constance. J’ai souvent pensé qu’avec un peu de chance, j’aurais pu naître loup-garou, car à ma main droite comme à la gauche, l’index est aussi long que le majeur, mais j’ai dû me contenter de ce que j’avais. Je n’aime pas me laver, je n’aime pas les chiens, et je n’aime pas le bruit. J’aime bien ma sœur Constance, et Richard Plantegenêt, et l’amanite phalloïde, le champignon qu’on appelle le calice de la mort. Tous les autres membres de ma famille sont décédés. »

(« La fabrique de crimes » de Paul Féval et « La robe noire » de Wilkie Collins, éditions du Masque, Coll. Labyrinthes, sortie en juin 2012, 8,70€ ; « Nous avons toujours vécu au château » de Shirley Jackson, Rivages/Noir, traduit de l’anglais (USA) par Jean-Paul Gratias, sortie en septembre 2012, 240 pages, 8,65€)