Fruit de la collaboration de l’éditeur d’art et de l’institution parisienne, le livre Des mérites comparés du saké et du riz, ou Shuhanron emaki, est l’adaptation d’un rouleau de 7,30 mètres de long et quatre sections peintes. Traduit pour la 1ère fois, commenté et éclairé par des spécialistes, cet ouvrage coédité est l’occasion d’une splendide incursion dans la philosophie du Japon médiéval.

3 philosophes ou la « Voie du milieu »

Acquis par la BnF en 1994 lors d’une vente publique à Paris, le ruban de papier fidèlement reproduit pour les besoins du projet est à ce jour considéré comme la plus belle des copies tardives de l’œuvre originale du début du 16e siècle. Or, l’exemplaire en question n’est aujourd’hui plus qu’un codex somptueusement illustré, car amputé de son texte, probablement par son propriétaire-collectionneur au 19e siècle. Un défi à retrouver et adapter le récit princeps s’engage alors pour Claire-Akiko Brisset et son équipe de chercheurs qui vont devoir remonter aux sources de la version connue, la plus ancienne : le rouleau détenu par l’Agence des affaires culturelles du Japon. Dès lors, durant plusieurs années, ces spécialistes vont croiser leurs compétences afin de rendre au lecteur français verdeur du propos, fraîcheur des tournures de phrase, jeux de mots, rondeur du ton et du vocabulaire employés.

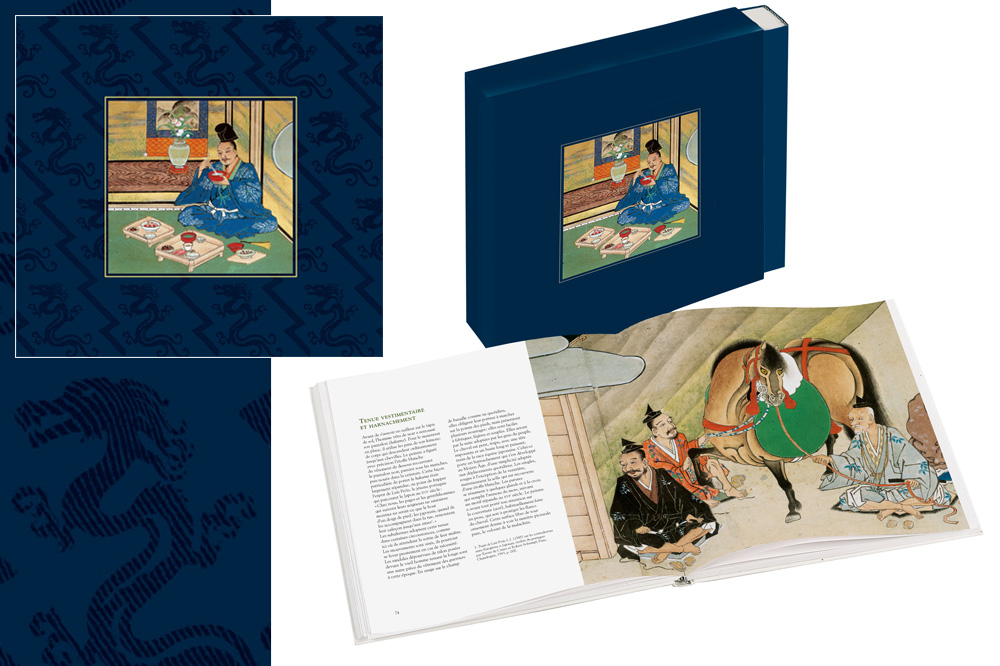

« Des mérites comparés du saké et du riz », illustré par un rouleau japonais du 17e siècle, Coédition Diane de Selliers Editeur/Bnf

Que nous raconte ce livre ?

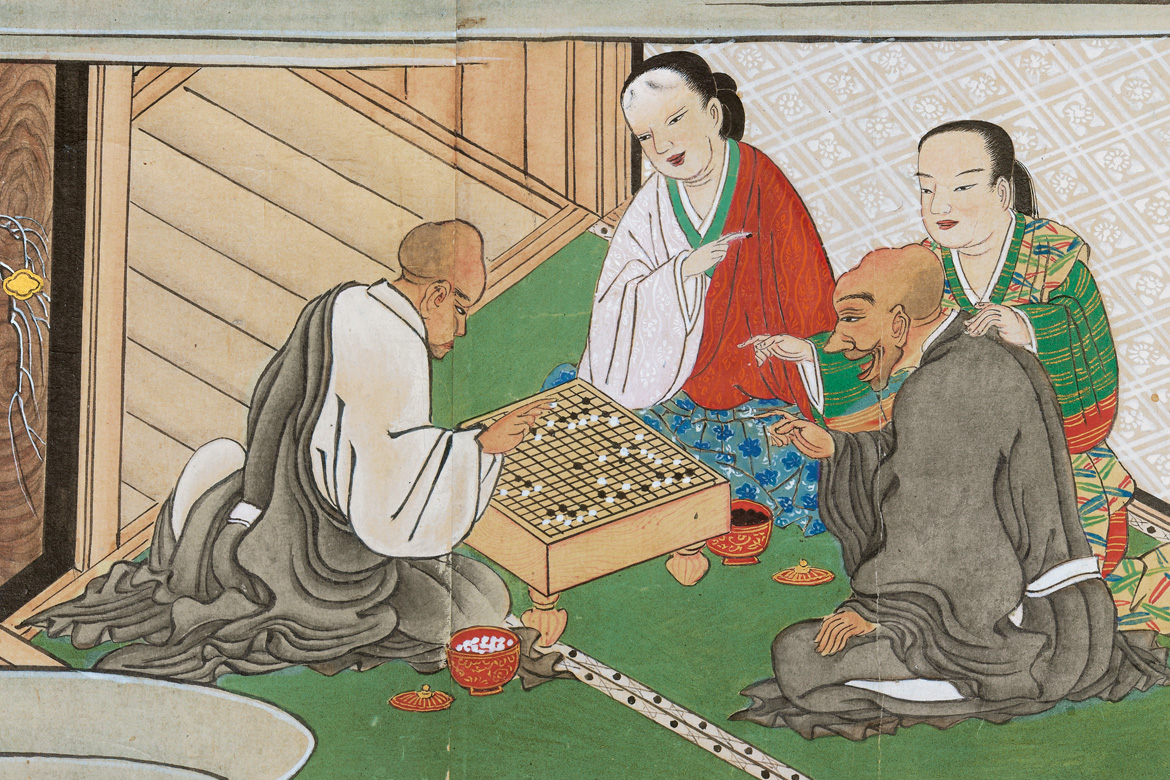

Récit à portée allégorique, voire métaphysique, à la fois parodique, grotesque et spirituel, Des mérites comparés du saké et du riz narre la disputation culinaire, idéologique et œnologique de trois philosophes, incarnant chacun une dimension de la société japonaise médiévale : le moine, le noble et le guerrier.

Le premier et bien nommé Aymeriz Gardemanger, est un moine prônant la sobriété qu’il compense par son appétence pour le riz. Le deuxième, noble Tientlonguet Maîtrechai, est devant les dieux amateur de bon saké et défend les multiples vertus de cette boisson issue du riz fermenté. Ces deux-là vont laisser au troisième, le guerrier Tempérant Entrebassin, le soin de les convaincre de la bonne fortune d’une alimentation équilibrée comme de la tempérance de propos et de consommation, la « Voie du milieu ».

Proche du bouddhisme et des philosophies transcendantales, cette histoire humoristique qui lorgne aussi du côté des plus belles paraboles du soufisme est l’œuvre d’un auteur inconnu. Les experts l’attribuent au lettré de cour Ichijô Kaneyoshi (1402-1481). Hypothèse invérifiable tant l’époque qui l’a fait naître s’avère troublée autant que traversée de guerres territoriales et seigneuriales incessantes sur près de deux siècles…Récit de plaisir qui chemine à côté d’une réflexion passionnante sur le sens du bien manger et du bien boire, l’ouvrage qui débat de sujets universels grâce au goût de la farce est aussi l’unique discours où l’on confronte le saké au riz. En effet, les exemples courants discutent des mérites du vin face au thé, ou de la consommation du saké contre les gâteaux de riz. Mais jamais le riz n’aura été confronté au saké dans une fable critique qui mêle habilement les jouissances du ventre aux délectations de l’esprit, avant d’aboutir à une parfaite réconciliation de ces deux organes directeurs !

Tranches de vie : la saveur du grain

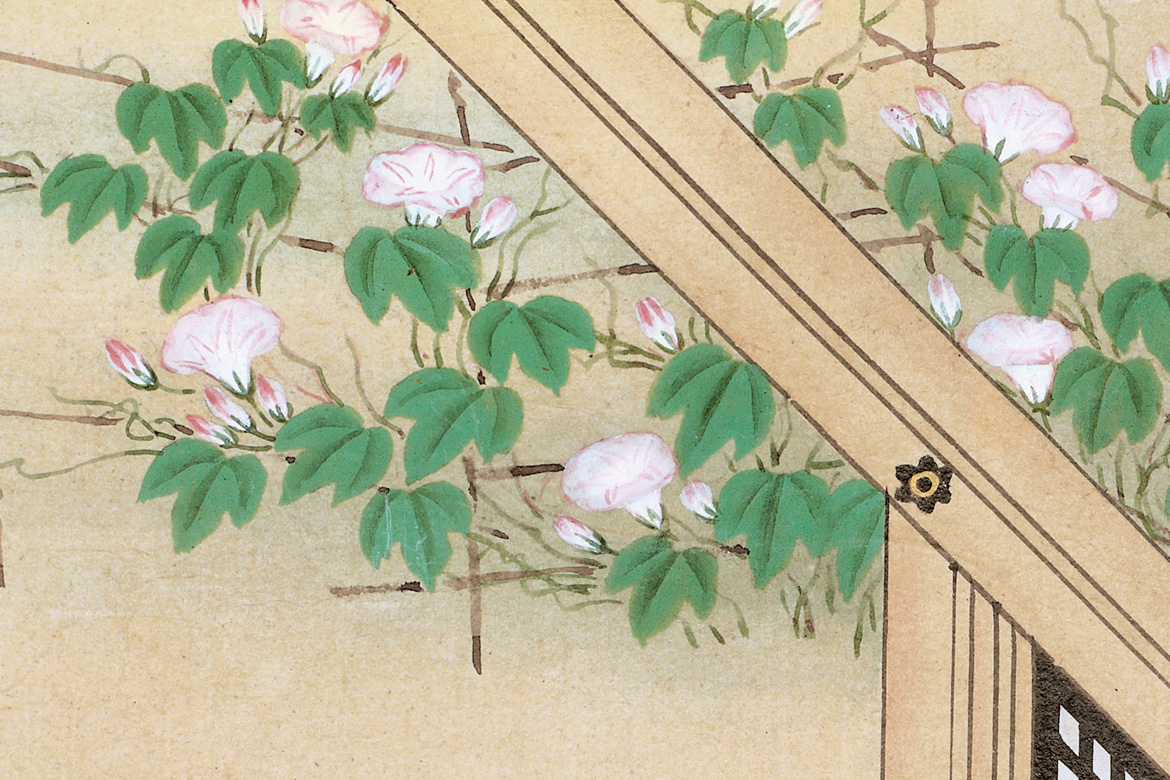

Les 4 sections peintes, 11 scènes et 39 détails sont sans aucun doute le joyau de cette coédition. Restituées au bout d’une campagne photographique de pointe et de 200 heures d’un travail de traitement des couleurs en photogravure, les quatre « tranches de vie » du livre s’animent au fil des pages en un tout à la fois érudit et légitime : pour la 1ère fois en Occident depuis le 19e siècle, texte et images sont à nouveau réunis !

Les panneaux du 16e siècle sont aujourd’hui perdus. Tout comme l’identité de leur auteur. Peintre présumé dans les commentaires, l’artiste de la fin du Moyen-âge, Kanô Matonobu, est peut-être cette Arlésienne. Que de mystères nimbent encore ce livre dont la beauté et le propos sont les seules certitudes ! Chaque section y est réalisée d’après une codification stricte du plan dessiné ainsi que des couleurs à remplir. Les ustensiles, la vaisselle employés, les poses et les expressions des visages renseignent finalement autant qu’une nomenclature certaine.

Les éditions Diane de Selliers ont une fois de plus exécuté une prouesse de technicité et d’humanisme en confrontant, sous la vigilance constante des équipes de la BnF, la reproduction minutieuse de leur copie avec les feuilles d’origine. Comme pour l’Enéide de Virgile précédemment paru confronté aux mosaïques antiques, ou l’Eloge de la folie d’Erasme mis en regard avec les peintres du Nord et les gravures d’Holbein, restituer la vibration des couleurs et la subtilité des teintes à nos yeux gavés de pixels est un défi technique autant qu’une course contre le temps. Imaginons, pour le futur lecteur Des mérites comparés du saké et du riz, l’effort que demande de reprendre une à une les fleurs du saule dans une scène, afin de leur restituer l’éclat étoffé du jaune…

Ce livre est un must pour les amateurs de la culture, de l’histoire et des traditions japonaises qui nous éclaire sur l’héritage nippon contemporain.

(« Des mérites comparés du saké et du riz », illustré par un rouleau japonais du 17e siècle, Coédition Diane de Selliers Editeur/Bnf, texte intégral, traduction du japonais ancien dirigée par Claire-Akiko Brisset, sous coffret illustré, 62 ill. couleur, sortie septembre 2014, 248 pages, 160€ ; tous visuels reproduits avec l’aimable autorisation de l’éditeur)